47 x 32 cm.Nanquin sobre papel.

Paulo Roberto Arruda de Menezes

Professor do Departamento de Sociologia da FFLCH/USP

Autor de “A Trama das Imagens”, EDUSP

Folha de São Paulo, jornal de resenhas, 10/01/97, p. 7.

Desde sua capa, que contém um orifício pelo qual dois olhos misteriosos nos interrogam, nos perguntamos o significado da proposta deste livro, que é desde logo explicitada pelo seu autor: “pensar a questão da loucura em relação à arte a partir da perspectiva dos receptores que entram em um campo ambíguo instaurado pelas obras”.

Utilizam-se, como material primordial de elaboração, as entrevistas realizadas com o público da exposição de “Arte Incomum”, da XVI Bienal de São Paulo (1981), que reunia em sua maioria “artistas” advindos ou internados em instituições psiquiátricas. Não sendo propriamente uma novidade, pergunta-se que novos campos de indagações a inserção de uma exposição com este formato traria aos olhos do público de então, da mesma forma que nós não podemos deixar de indagar que tipo de desdobramentos a reflexão sobre este tema, quinze anos depois, poderia trazer para os olhos do leitor de agora.

Ao lermos a série de depoimentos, ficam claras algumas das percepções do público em relação às obras expostas, que reunia alguns nomes conhecidos do público internacional, como o Facteur Cheval, Scottie Wilson e Wölffli, ao lado de Antonio Poteiro, Emygdio e Raphael, entre outros.

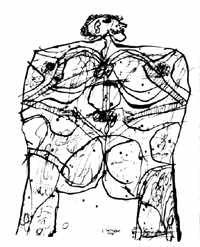

Raphael, (!912-1979), sem título,

47 x 32 cm.Nanquin sobre papel.

A primeira delas é uma completa dificuldade em conseguir traçar a linha que distinguiria o “louco” do “não-louco”, e que poderia ser transformada em critério de validação da própria obra de arte como tal.

Uma outra, ainda mais instigante, é a que faz deslizar o discurso dos que estavam naquele espaço para relações com as obras de outros autores que “pareciam” estar lá, numa curiosa e sintomática ilusão espacial; ou dos que “poderiam” estar lá, numa interessante dissolução dos critérios que separam e hierarquizam saberes diferenciados. Assim, apareciam lado a lado, na memória visual dos espectadores artistas como Cheval e Gaudi, Raphael e Klee, Heinrich Müller e Paul Delvaux.

Esse trânsito sem fronteiras acabava por causar espanto no momento em que os entrevistados eram alertados de que ali estavam vendo a obra de “internados”. Este dado causava uma instantânea ressignificação do que era visto e apreciado. Da mesma forma que o fazia com aqueles que entravam no espaço da exposição, sabendo de antemão de que “artistas” se tratavam. O que os depoimentos ressaltam é que, dado este “alerta”, o discurso explicativo dos observadores acabava por girar em torno dos limites possíveis das definições do que seria arte, do que poderia ser concebido como loucura e do que poderia ser compreendido pelo termo “arte incomum”. Em ambos os casos os limites se esboroavam, e os visitantes ficavam a se perguntar o que definiria os lugares, os espaços e os saberes. O ponto de encontro da maioria dos depoimentos era aquele que se referia à empatia que eles estavam tendo com aquelas obras e as sensações que neles eram despertadas.

Facteur Cheval (1816-1912), Palácio Ideal,

1879-1912.

Mas, ao lado destas, outras questões que daqui se desdobram demandam um olhar cuidadoso.

As visões que relacionam arte e loucura são investigadas sob duas entradas: a do lugar teórico desse tema na Modernidade, e por meio das obras da Bienal de São Paulo e do Museu de Imagens do Inconsciente. Pode-se então chegar ao momento crucial do livro, que foi chamado pelo autor de maneira muito apropriada de “Abismo”.

Este abismo nos é mostrado em várias dimensões, todas articuladas por uma delas, que é o verdadeiro coração do livro: a que redimensiona a obra de arte como um “trabalho”. Momento desvelador, é aqui que se revelam os pressupostos que permitem a coexistência de olhares num campo marcado pela insegurança e pela indefinição, pois se coloca em questão a leitura das obras e as suas possibilidades de interpretação.

Dois campos opostos se constroem: o que dá prioridade interpretativa e ontológica ao autor, e o que acaba por priorizar o outro lado da relação, o público. Ali, temos um observador “neutro”, que buscaria pelo maior aprimoramento de seu instrumental de apreciação, fazer surgir por si só uma verdade que seria constituinte da própria obra e que lá estaria aguardando para ser corretamente investigada e decifrada. No pólo oposto teríamos uma atitude “subjetiva” que, partindo das condições históricas do observador, buscaria confirmar ou recusar as suas próprias posições.

Entre elas se encontraria o que Lascault chamou de “desventuras da abordagem psicanalítica”, que reduziriam as obras a sintomas mascarados de uma certa condição mental que exigiria um saber específico e especial (o psicanalista) para a sua interpretação. O ponto de união destas posições aparentemente inconciliáveis é o pressuposto, comum a todas, de que existe uma “verdade da obra”, já dada e esperando para ser “descoberta”. Assim, por um lado ou por outro, a preexistência de um “sentido verdadeiro” demanda do observador a argúcia e a paciência de um decifrador, que, com o olhar munido de aparatos poderosos, saberia como ninguém separar o ouro do cascalho.

Wölffli (1864-1930), Visão Geral da Ilha

Neveranger, 1911.

Lápis e lápis de cor sobre papel jornal, 98,8 x 71,2 cm.

A questão fundamental está posta: quem é que define quem fala e de onde se fala a “verdade” das obras de arte e, portanto, o que está por trás da constituição desses saberes? Este problema, suscitado pelos olhares dos visitantes da Bienal, coloca em relevo a atualidade das perguntas que o autor nos propõe, ao mesmo tempo que redimensiona os significados que dali desdobram.

Ao expor os vários saberes que demandam legitimidade ao tentar definir o que é arte, o que é loucura, o que é criação, o que temos, não é a gradativa aproximação de algo que nos levasse cada vez mais perto de uma suposta “verdade” intrínseca das obras, mas exatamente ao seu oposto, ao pensar o significado das obras como um eterno vir a ser que pode assumir tantas feições quantos os pontos de vistas das perguntas que o olhar a elas formula: ressalta-se o lugar diferencial que elas ocupam na busca de constituição de um saber que se legitimaria sobre os outros, desqualificando-os, como saberes e como obras.

Esta proposição nos remete a outros momentos do abismo: o que tenta dar conta da relação problemática entre arte e loucura e o que poderia criar um campo diferenciado das obras elaboradas por dois “tipos” de artistas diferentes. Aqui, busca-se reconstituir um caminho que, desde tempos antigos associa “criação” a um escapar das amarras que nos ligam à nossa vida cotidiana opressora em busca de nossa interioridade mais profunda, lugar de encontro do Homem com o Mundo. Assim, delírio, sonho, afastamento da razão, escapar do consciente, encontrariam no que Foucault chamou de “experiência trágica” a ascensão e a queda que nos permitiriam perceber o diferente no seio do sempre igual. Se Klee nos disse que “escolhidos são os artistas que penetram a região daquele lugar secreto onde a força primeva alimenta toda a evolução”, a diferença é que os artistas “incomuns” chegam a isso de uma maneira espontânea e não por meio de artifícios, como as intermináveis sessões de trabalho de Cézanne, que, entre duas pinceladas, se esforçava para esquecer tudo que a “história” da pintura havia lhe ensinado. O que interessa ressaltar é que os produtos, as obras, são indissociáveis se não conhecemos o seu contexto: dos “loucos”, de Klee, das vanguardas do começo do século.

Jean Dubuffet (1901-1985), Corps de Dame, 1950.

Nanquin, 27 x 21 cm.

Isto nos remete às últimas perguntas. A primeira delas, feita pelo autor, é se este tipo de exposição, que recoloca e ressignifica obras que até então eram tidas como marginais, não acabaria por esmaecer as suas potencialidades questionadoras, reforçando a exclusão social do “louco” na mesma dimensão de sua aceitação como um “artista” que agora se confunde com os outros. Assim, a questão da alteridade estaria novamente colocada de lado ao se encontrar um registro que reforçaria apenas as similitudes. Há de se pensar se esta exclusão, realizada pela mão do especialista que lhe deu voz e lugar, não condenaria o “louco” definitivamente a um silêncio ainda mais profundo do que aquele ao que antes ele era relegado.

E a derradeira, que eu deixo no ar: se um Museu de Imagens do Inconsciente, que abriga obras dos internados de uma instituição, não estaria ele mesmo recriando uma “tradição” de referência à constituição das obras, um outro lugar no qual estaria surgindo uma “história da cultura visual”, novos “cânones” de referência a trabalhos dos quais eles deveriam estar desligados.

Pois, afinal, “existem momentos na vida em que a questão de saber se se pode pensar diferentemente do que se pensa, e perceber diferentemente do que se vê, é indispensável para continuarmos a olhar ou a refletir” (Foucault).

Escuta/Fapesp 188 págs.

Folha de São Paulo, jornal de resenhas, 10/01/97, p. 7.