田中正明著「南京事件の総括 虐殺否定15の論拠」より

(1)引用頻度の高い次の文献は略号で表し、その下に数字でページ数を示した。

[AⅠ・・・・]『日中戦争史資料』第8巻・南京事件Ⅰ 洞富雄編(河出書房新社)

[AⅡ・・・・]同上第9巻・南京事件Ⅱ

[K・・・・]『決定版・南京大虐殺』洞富雄著(現代史出版会)

[N・・・・]洞富雄著『南京事件』(新人物往来社)

[S・・・・]『証言・南京大虐殺』南京市文史資料研究会編 日本語訳(青木書店)

[速記録・・号] 極東国際軍事裁判速記録・・・第◯号、なおこの裁判を「東京裁判」と略記した。

[『南京戦史』・・・( )] 畝本正巳著「証言による『南京戦史』」雑誌「偕行」連載=昭和59年4月より60年2月迄、( )内数字はその回数。

(2)日付は特に断らないかぎり、年末は昭和12年、年初は昭和13年。

(3)旧日本軍人および役人の階級・役職は当時のもの。

(4)松井大将の陣中日記その他軍人の手記等「カタカナ」を「ひらかな」に改めた。

(5)金陵大学は極東軍事裁判当時「南京大学」と改称された。

はじめに・・・

「南京大虐殺」といった場合の“大虐殺”の定義については、すでに触れた通りであるが、南京における中国側犠牲者についても、多分に混乱がある。南京攻略の戦闘による戦死者も、掃討作戦による敗残兵や便衣兵の処刑等も区別することなく、全てを日本軍による被虐殺者としているところに問題がある。

南京で虐殺されたと称する数は、東京裁判では12万7000あるいは約20万、(松井大将の個人判決は10万)、中国側は30万と称しているが、最近は40万とさらにふくれ上がっている。

また虐殺派を代表する洞富雄氏は約20万といい、中間派ともいえる秦郁彦氏は約4万、事件派と称している板倉由明氏は6000~1万3000、畝本正巳氏は3000~6000とそれぞれまちまちである。それらの数字的根拠は別として、ここで問題になるのは、非戦闘員、便衣兵、投降兵、捕虜、敗残兵等の分類である。これらはそれぞれ性格を異にする。これら犠牲者の分類について畝本正巳氏は、『証言による「南京戦史」』〈最終回11〉で次のように分類している。妥当と思われるので引用させていただく

| 区 分 |

死亡の状態 |

| 戦 死 者 |

(1)南京防衛戦で戦死した者 (2)退却、逃亡の際、射撃を受けて死亡した者 (3)敗残兵狩りで射殺された者 (4)便衣兵で摘出され処刑された者 |

| 準 戦 死 者 |

(1)個別に投降したが殺された者 (2)戦場に残留して中国軍に協力したため、あるいはまきぞえを食って死亡した一般市民 (3)便衣兵狩りのそば杖をくって死亡した者 |

| 不 法 行 為 |

(1)集団投降捕虜、個別投降捕虜で収容後殺された者 (2)無抵抗の善良な市民(含む婦女子)で殺された者 |

南京戦における犠牲者をこのように分類すると、その大部分は戦死または準戦死者である。いわゆる不法殺害に該当するものは限定される。ただ個別的投降兵は、その場で射殺されることが多く、便衣兵狩りのそば杖をくった一般市民は、遺憾ながら当時の戦況上やむを得ない面もあった。

善良な市民を集団殺害したという記録はどこにもない。このことは後から述べるが、ともかく問題は「不法行為」による犠牲者がどのくらいあったかという点であろう。読者は、この分類をまず念頭におかれて、以下、15項目にわたる「虐殺否定の論拠」を読んで頂きたい。

これについては別項にて説明しているので、そちらへリンクをしていただきたい。

日本軍の虐殺によって、南京市民の人口が減少したというならわかる。ところが実際は減少したのではなくて、逆に急速に増加しているのである。次の表をごらん願いたい。これには前にも述べた第一級の同時資料である。すなわち南京安全区国際委員会が、日本大使館その他米・英・独大使館等にあてた61通の公文書の中から人口問題にふれた箇所を抽出したものである。国際委員会としては、難民に食糧供与をするため、人口の掌握が必要である。12月17日、21日、27日にはそれぞれ20万と記載していたのが、1月14日になると5万人増加して25万となっている。以後2月末まで25万である。これはいったい何を意味するのか?それは、南京の治安が急速に回復し、近隣に避難していた市民が帰還しはじめた証拠である。

| 分 類 |

資 料 | 昭和 年・月・日 |

人 数 (万人) |

備 考 | |

| 国 際 委 員 会 公 式 文 書 |

T 6号 T 9号 T14号 T19号 T22号 T24号 T26号 |

J20号 J26号 J41号 J43号 J46号 J47号 J49号 J54号 J68号 |

12.12.17 12.12.21 12.12.27 13. 1.14 13. 1.17 13. 1.18 13. 1.19 13. 1.22 13 1.28 13. 2.10 |

20 20 20 25~30 25 25 25 25 25 25 |

T: ティンパーリー 「戦争とは何か」 ・外国人の見た 日本軍の暴行) J : 徐 淑希 「南京安全区富 案」 |

| 統 計 |

国際救済委員会調査 南京地区における戦 争被害 |

12.12. | 13.3 |

221,150 人 |

スミス博士と助手 による推計 |

|

| 報 告 |

アメリカ大使館報告 ドイツ 〃 〃 |

13.1 13.1 |

20~25 20 |

エスピー報告 ラーベ報告 |

|

| 証 言 |

許 伝 音 M・S・ベイツ |

21.7.26 21.7.29 |

20~30 221,000人 |

極東国際軍事裁判 検察側証人 |

|

| 参 考 |

R・O・ウィルソン | 21.7.25 | 戦前100 12月初め 50 |

同 上 鼓楼病院医師 |

|

| 注:「安全区の人口に関する資料一覧表」は洞富雄編「日中戦争資料第8・9巻(南京事件I・II)」 (河出書房新社)に基づいて板倉由明氏が作成したもの |

|||||

民衆は不思議なカンを持っており、独自の情報網があるから市内の治安回復がわかるのである。正月を控えて、郊外に避難していた民衆が、誘い合わせて続々と帰り始めたのである。南京占領後、虐殺・暴行・掠奪・強姦など悪魔の狂宴は6週間にわたって続いた(東京裁判)、などということは真っ赤なウソであることが、これをもってしても証明されよう。だいたい治安の悪い、大虐殺の地獄のような街に、どうして民衆が続々帰還して来るであろうか?

12月の暮れから正月にかけて、日本軍は、難民区に潜入している便衣兵を摘出するため「良民証」を給付した。その給付された「良民証」の数は16万に達した。しかしこれは10才未満の子供と60才以上の老人を除外した数字である。従って、総数は25万ないし27万とみてよかろうと、金陵大学社会学教授ルイス・S・C・スミス博士は言う(スミス博士の福田篤泰氏への書簡=〈AⅡ143ページ〉)。

さらに昭和13年3月末スミス博士は、多数の学生を動員して、人口調査を行っている。その総計は、表にあるごとく、22万1150人である。スミス博士の〈注〉によると、調査員の手のとどかない所もあり移動途中の民衆を加えると、3月下旬の人口は25万ないし27万と推定されるという。明らかに南京の人口は急速な増え方を示しているのである。

さらに5月31日には「南京市政公署の5つの地区の役所で登録された住民(下関を含む)は27万7000人であった」と報告されている。つまり占領直後の推定20万の人口(実際にはそれをかなり下回っていたと思われるが、一応公式文書の20万を採用する)が、3月末には22万ないし25万~27万、5月末にはさらに27万7000に増加しているのである。(AⅡ251ページ)

スミス博士によると「市の近辺の秩序の乱れた地域から著しい人口の流入があった」(AⅡ251ページ)というのである。

このような数字の変化は、南京市の治安が回復したことを物語る以外の何ものでもない。

松井軍司令官の『陣中日誌』にも、12月21日「人民モ既ニ多少宛帰来セルヲ見ル」とある。占領からちょうど1週間、東京裁判その他中国側の証言によると、この一週間が日本軍による虐殺の最高のピークであったという。日本兵は集団をなして、人をみれば射殺し、女を見れば強姦し、掠奪、放火は勝手次第、屍体はいたる所に累々と山をなし、血は河をなし、阿鼻叫喚の地獄絵さながらであったという。そのような恐ろしい街に、どうして難民が続々と帰って来るであろうか。

前出の西坂中氏は、自分たちは上海への移動を命ぜられ、12月23日ころ句容街道を東に向かって行軍していたが、南京に戻る難民の群れにいくども出会ったと言う。

朝日新聞は12月20日付けの朝刊半ページをついやして『甦る平和都市南京』と題する写真特集をしているが、その中で「皇軍に保護される避難民の群」と題して、2・300人ほどの難民が列をなして帰還している風景の写真をのせている(18日南京発)。この風景こそ虐殺否定の何よりの証拠と言えよう。

東京裁判で証言台に登った紅卍字会、許伝音副会長は次のように証言している。

「南京を占領しました日本軍は非常に野蛮でありまして、人を見当り次第射撃したのであります。例えば街を歩いている者、若しくはそこ等に立って居る者、若しくは戸の隙間から覗いて居る者も悉く射ったのであります。(中略)私は屍体が到る処に横たわって居るのを見ましたが、其の中の或る者は酷く斬り刻んであったのであります。 (中略)私は日本兵が現にさう云う行為を行って居る所を目撃したのであります。或る主な大通りの所で私は其の屍体を数え始めたのでありますが、其の両側に於いて約五百の屍体を数へました時に、もうこれ以上数えても仕方がないと思って止めた程であります」(「速記録35号」21・7・26)

また、金陵大学のベイツ教授は、同じく東京裁判の証言台で、次の通り証言している。

「日本軍侵入後何日もの間私の家の近所の路で、射殺された民間人の屍体がゴロゴロして居りました。(中略)「スミス」教授及び私は、色々な調査、観察の結果、我々が確かに知って居る範囲内で、城内で1万2千人の男女及び子供が殺されたことを結論と致しました」(「速記録」36号21・7・29)。

その他多くの証人によって、南京城内は「累々たる死体の山」で、横町も大通りも死体で埋まり、「道路には二条の血の川が流れ」「流血は膝を没し」「死体を積み上げ、その上を自動車が走っていた」と、凄惨な状況が次々に証言された。東京裁判で連日述べられるこのような恐ろしい陳述に接し、日本国民は身も細るような思いでこれを聞いた。当時NHKラジオは毎夜「真相はこうだ」という番組で、この非人道的な凄惨な状況を、これでもか、これでもかと言わんばかりに鳴り物入りで放送し、新聞はこれを書き立てた。

だが、南京に入城した幾万の将兵も、将兵と共に入城した百数十名の新聞記者やカメラマン、評論家も、だれ一人こんな状況は見ていないのである。

「東京日々新聞」の若梅、村上両特派員は、占領3日目の15日、大学の舎宅にベイツ教授を訪れてインタビューをおこなっている。その時教授は、上機嫌で2人を迎え、「秩序ある日本軍の入城で南京に平和が早くも訪れたのは何よりです」といって両記者に握手しているのである。(同紙12・26)。それが東京裁判では、たなごごろを返すように、「私の家の近所の路で、射殺された民間人の屍体がゴロゴロ」していたといい、「城内で1万2千人の男女及び子供が殺された」と証言しているのである。ここを訪れた若梅・村上両記者もこんな状況は見たと言っていない。東京・世田谷区の5分の4ほどの狭い市街に、1万2000人もの死骸がゴロゴロしていたという。それこそ街という街は、横町であれ大通りであれ屍体だらけのはず、もしそうだとするなら、おそらく屍臭は街をおおい、嘔吐を催し、市民は耐えられたものではなかろう。屍臭は100メートル先から鼻をつき、その強烈さは、衣服に染み込み洗っても消えないほどだ。屍体を片づけても3日や4日屍臭だけは残る。

宮崎県都城歩兵第23連隊の坂本ちかし大隊長の体験談を紹介しよう。

「13日8時ころ行動開始、破壊口から城壁に登り、10時半ころまでには西南角付近に集結することができた(中略)、その後残敵を掃討するため、連隊主力は城壁に沿い、私の第二大隊はその東方の市街地を北方に向かって前進した。ちょうど12時ころ道路の左側に飲食店が店を開いており、主人らしい一人の男がいたので支那ソバか何かを注文し、付近にいた者と一緒に、久しぶりに珍しいごちそうに舌鼓を打った。銀貨で代金を払ったところ、主人は非常に喜んでいた。

小憩の後、前身を続けて14時半ころ、尖兵中隊の第6中隊が清涼山(五台山ともいう)に達し、重砲6門をろかくした。命令により前進を中止し、その夜は付近に宿営することになった。一々家屋を点検した訳ではないが、前記の飲食店の男以外には市民も敵兵も死体も見ず、また大した銃声も聞かなかった」(『南京戦史』(6))。

まことに臨場感あふれる文章である。

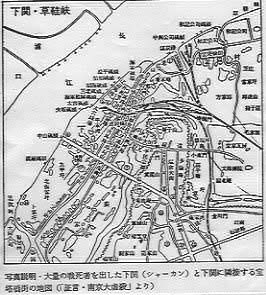

さらに坂本氏はこう述べている。「『朝日』は、本多勝一氏の『中国の旅』の中で、『五台山で2万人以上虐殺された』とあるが、前記の通り砲6門をろかくしたのみである。また、『13日には下関(シャーカン)に通ずる把江門の扉を閉めて通行を阻止し、逃げてくるおびただしい市民を機関銃で射殺した』という意味のことを報道しているが、われわれのいた清涼山から把江門までの直線距離は4~5キロぐらいである。もしもそんなことがあったとすれば、機関銃の銃声が聞こえてこないはずがない」(『南京戦史』(6))。

読者はすでに『第5章 南京攻略戦』の項で、中華門、光華門、中山門から入城した将兵や新聞記者がどういう光景に接したか、くわしく紹介しているので読了されているはず(『南京事件の総括』田中正明 謙光社を買って読んで下さい、スイマセン)。

「街は森閑として人っ子一人いず、整然と、むしろ清潔にさえ感じられた」と異口同音に述べている点を想起して頂きたい。

第10軍の参謀谷田勇氏(東京・杉並区在住)も、「軍司令部は14日午前、城内に入り、正午すぎ南京路のほとりにある銀行の社屋に司令部をおいた。市内はすでに平静で、駐留間一発の銃声も聞かなかった。自分はその日午後城内を一巡し、何枚かの写真を撮って回ったが、若干の死体を見たのみで、市街はすでに沈静していた」―と筆者に語り、数枚の写真を示しながら、その時の市街の状況を説明した。谷田氏によると下関埠頭には約1000人ほどの死体があった。その死体は13日の攻略時の戦闘における死体と思われる。この日は自分(谷田)の誕生日にあたり、同夜冷酒で柳川閣下と共に乾杯した感激は忘れられぬ、とその記憶は実に鮮明である。

『南京戦史』(6)によると、当時の朝日の近藤記者(現在・科学振興センター代表)は「光華門外は激戦で日本兵の死体も、中国兵の死体もあったが、それほど多数という印象はない。市民の死体は全く見当たらなかった。」と述べている。また「報知新聞」から「毎日」のカメラマンに転じた二村二郎氏(東京在住)は「歩兵第47連隊について城壁をよじ登って城内に入ったが、市内にはそれほど死体はなかった」といっている。

引用すれば際限ないが、〈累々たる死体〉や〈血の河〉を見たなどという者は一人もいないのである。日本軍や日本の新聞記者だけでなく、15人の国際委員会の委員も、5人の外人記者も、その他第三国人だれひとりとして、中国人証人の言うような凄絶な光景は見ていないのである。

日本軍の南京占領後の状況を、12月13日から翌年の2月9日まで、その間ありとあらゆる事件を、伝聞や噂話や憶測までまじえて報告した公文書がある。前記の「国際委員会」の61通の文書がそれである。

この日本軍非行の告発書ともいうべき公文書の背景には、次の4つの要素があることを留意しておく必要がある。

1、前述したように、この委員会を構成する15人の第三国人は、いずれも当時の言葉で言う「敵性国人」で、日本の中国進攻に憎悪と敵意を抱き、中国に軍事援助その他物心両面の支援をしている国の国民であるということ。(これについては1937年南京の状況「南京安全区委員会」を参照して欲しい)

2、彼らの作成した多くの資料は、ほとんど伝聞ないし噂話によるものであるということ。

3、日本軍の非行に関しての監視は、単に安全区だけではなく、城内全般に及んでいること。

4、国際委員15人を中核とし、その輩下に紅卍字会やYMCAおよび中国側の第5列の抗日宣伝部第2庁康沢(こうたく)の別動隊の青年が活動の網を張り巡らしていたこと。注(1)

国際委員会は、これらの蝶報網によってもたらされる日本軍のあらゆる非行情報を、寧海路5番地の事務局に集めた。委員会は即刻これをタイプして、日本大使館その他に手交した。連日、あるいは1日に2回も文書が発刊された。その中には、日本軍の非行告発以外に、食糧補給や治安に関する訴えや要求等もある。かれらの数名はいつも一ッ屋根の下で寝食を共にし、情報収集とともに、こうした要求その他を協議してこれをタイプした。日本軍の非行に関しては、なんら検証することなく、すべてを事実と認定してこれを記録した。

こうした要望や告発の日本側の窓口は、当時外交官補佐の福田篤泰(とくやす)氏である。福田氏はのちに吉田首相の秘書官をつとめ、代議士となり、防衛庁長官、行政管理庁長官、郵政大臣を歴任した信望ある政治家で、筆者ともに昵墾(じっこん)の間柄である(東京・千代田区在住)。福田氏は当時を回顧してこう語っている。

「当時ぼくは役目がら毎日のように、外人が組織した国際委員会の事務所へ出かけた。出かけてみると、中国の青年が次から次へと駆け込んでくる。

『いまどこどこで日本の兵隊が15、6の女の子を輪姦している』。あるいは『太平路何号で日本軍が集団で押し入り物を奪っている』等々。その訴えをマギー神父とかフイッチなど3、4人が、ぼくの目の前で、どんどんタイプしているのだ。

『ちょっと待ってくれ。君たちは検証もせずにそれをタイプして抗議されても困る。』と幾度も注意した。時には彼らをつれて強姦や掠奪の現場に駆けつけて見ると、何もない。住んでいる者もいない。そんな形跡もない。そういうことも幾度かあった。

ある朝、アメリカの副領事館から私に抗議があった。『下関(シャーカン)にある米国所有の木材を、日本軍がトラックで盗み出しているという情報が入った。何とかしてくれ』という。それはいかん、君も立ち会え!というので、司令部に電話して、本郷(忠夫)参謀にも同行をお願いし、副領事と3人で、雪の降る中を下関へ駆けつけた。朝の9時頃である。現場についてみると、人っ子一人もおらず、倉庫はカギがかかっており、盗難の形跡もない。『困るね、こんなことでは!』とぼくもきびしく注意したが、とにかく、こんな訴えが、連日山のように来た。

テインパーリーの例の『中国における日本軍の暴虐』の原資料は、フイッチかマギーかが現場を見ずにタイプして上海に送稿した報告があらかただと僕は思っている」。注(2)

ちなみに、国際委員会書記長スミス博士も、「ここに記された事件(日本軍非行425件)は検証したものではない」と述べている。

前記したように、この61通の書簡の中に日本軍の非行行為425件が記録されており、この文章は、ティンパーリーの『戦争とは何か=中国における日本軍の暴虐』と、徐淑希の『南京安全区當案』に分けておさめられている。

福田氏は現地で、実際に中国人や国際委員会の抗議を吟味してその内容の多くがでたらめであることを知っているが、毎回続々と送られてくる日本軍の暴行に対する国際委員会の抗議を受け取った当時の外務相東亜局の驚きはどんなであったか。東亜局長石射猪太郎氏は、回顧録『外交官の一生』(読売新聞社出版部)の中で次のように書いている。

昭和13年1月6日の日記にいう。

上海から来信、南京に於ける我軍の暴状を詳報し来る。掠奪、強姦目もあてられぬ惨状とある。嗚呼これが皇軍か。日本国民民心の頽廃(たいはい)であろう。大きな社会問題だ。(中略)これが聖戦と呼ばれ皇軍と呼ばれるものの姿であった。私はその当時からこの事件を南京アトロシティと呼びならわしていた(前掲同書305~6ページ)。

この文章は虐殺派がよく利用する。石射氏がこのようなでたらめ抗議を信用し、軍に反感を抱くにいたったには、それなりの原因がある。昭和12年12月14日(南京占領の翌日)に開かれた「大本営連絡会議」で、軍と激突し、次のように憤激している。

「こうなれば案文などどうでもよし、日本は行く処まで行って、行き詰まらねば駄目と見切りをつける(同日の『日記』より)。私はむしろサバサバした気持ちになり、反逆的な快味さえ感じた」(前掲同書300~303ページ)。

このように「反逆的快味」すら感じていた石射氏にとって、南京における陸軍の失敗は反撃のチャンスでありザマミロということになる。「南京アトロシティー」は石射氏にとって陸軍を攻撃する格好の材料であったのだ。

石射氏の陸軍に対する憎しみは反日的情念にまで結びついた感がある。なにしろ、石射氏のこの回顧録を見ると、始めから終わりまで、日本と中国の関係を「日中」ではなくて「中日」と記述しているのである。すなわち中国を主として、日本を従とする思考様式である。

日本国天皇からもらった勲章には「愛想をつかしていた」(同459ページ)が、中国からもらった勲章は「光栄とし愉快とする」(同460ページ)などと臆面もなく書いている。このような人物が当時の日本外務省の東亜局長だったのである。注(3)

脇道にそれたが、最近、一橋大学教授藤原彰氏が『南京大虐殺』(岩波ブックレット)という本を書いているが、その論拠に石射氏の回顧録を何よりの証拠としているので、あえて石射氏の思想的背景を紹介した次第である。

さて、国際委員会が抗議した425件の日本軍非行の中には、非行でも何でもない事件もあり、前述のように伝聞、噂話、憶測が大部分であるが、これらをすべてクロとみて分類すると次の通りである。注(4)

| 殺人 | 49件 |

|---|---|

| 傷害 | 44件 |

| 強姦 | 361件 ◇多数3件 ◇数名6件 |

| 連行 | 390件 ◇多数1件 ◇数名2件 |

| 掠奪その他 | 170件 |

殺人わずか49件である。大虐殺などどこにも見られないのである。渡辺昇一教授によると、「“南京大虐殺”は英文の文献によると、Raping

of Nanking(南京強姦)となっているのが普通であり、Massacre(大虐殺)という単語を使っている例はまず見当たらない」(渡辺昇一著『萬犬虚に吠える』173ページ)という。

ともあれ左記の数字が、12月13日(占領日)から2月9日までの約2ヶ月間にわたる南京における日本軍非行を記録した国際委員会の総トータルである。

注(1)郭沫若の『抗日戦回顧録』によると、国民党政治部は陳誠を部長に、周恩来、黄琪翔を副部長とし、その下に3つの庁をおいて、抗日宣伝、情報収集等を行った。康沢第2部長の別動隊は、南京で活躍し、多数の資料を集めたと記録されている。

注(2)ティンパーレーの『戦争とは何か』については「米英のマスコミほとんど取り上げず」を参照。

注(3)石射氏に関する記述は谷口厳著『藤原彰氏の「南京大虐殺」にみる虐殺派の虚構づくり』(「ゼンボー」61・2月号)を参照した。

注(4)このトータルは板倉由明氏が作制せるもの。

(1)婦女子の殺害なし

南京在住の婦人・子供を含む非戦闘員は、すべて国際委員会の管理する安全区(難民区)内に居住していた。

日本軍は南京占領の12月13日、この地区の掃討を歩兵第7連隊(金沢・伊佐一男大佐)に担当せしめた。第7連隊長伊佐大佐は、翌14日、この難民区の出入り口10数ヶ所に歩哨を立て、無用の者の出入りを厳禁した。歩兵第36連隊長の脇坂次郎大佐が難民区内に立ち入ろうとしたが歩哨にとがめられて入ることが出来なかった――ということを脇坂大佐は東京裁判で証言している(速記録309号22・11・6)。大佐でさえも入ることを拒否されたところをみると極めて厳重であったとみてよかろう。

松井軍司令官の厳命により、ここには一発の砲弾も撃ち込まれておらず、空爆もなかった。放火もなく、従って1件の火災事故も起きていない。文字通りの安全区であった。一部の不心得者による、強姦・暴行・窃盗事件等が、国際委員会の公文書の中に記録されているが、婦人・子供の殺害事件等は全然起きていない。そういう記録もない。又、紅卍字会の埋葬死体一覧表の中にも、婦人・子供は皆無にちかい。ただ便衣兵の摘出に際して、良民が誤認されてまきぞいをくい、あるいは徴用、拉致等の厄に遭った若干の犠牲はあったものと思われる、が、概してこの地区は平穏であり、安泰であったことは、諸記録からみて疑う余地はない。

難民区が安泰ということは、当時の南京の全市民が安泰であったということである。なぜなら全市民は例外を除き全員ここに蝟集(いしゅう)していたからである。

国際委員会の委員長ジョン・H・D・ラーベ氏は、国際委員会を代表して次のような書簡を日本軍に送っている(「法廷証」323号=検察番号1744号抜粋で弁護人が朗読したもの、速記録210号)。

「拝啓 私どもは貴下の砲兵隊が安全地区を攻撃されなかったという美挙に対して、また同地区における中国民間人の援護に対する将来の計画につき、貴下と連絡をとり得るようになりましたことに対して感謝の意を表するものであります。」

以下は金陵大学病院医師マッカラム氏の日記及び手記からの抜粋(法廷証第309号=検察番号246号)である。これを松井大将の弁護人伊藤清氏が東京裁判の弁護側立証段階で抜粋朗読しているので紹介したい(速記録210号)。

○(日本軍は)礼儀正しく、しかも尊敬して私どもを処遇してくれました。若干のたいへん愉快な日本人がありました。

○私は時々一日本兵が若干の支那人を助けたり、また遊ぶために、支那人の赤子を抱き上げているのを目撃しました。

○12月31日、今日私は民衆の群が該地帯から中山路を横断して集まるのを目撃しました。あとで彼らは、行政院調査部から日本軍の手によって配分された米を携帯して帰って来ました。今日は若干の幸福な人々がおりました。

○(1月3日)今日は病院職員の半数の登録をするのに成功しました。私は若干の日本兵によってなされた善行を報告せねばなりません。最近7、8名のたいへんに立派な日本兵が病院を訪問しました。私どもは彼らに病人に与える食物の欠乏を語りました。今日彼らは若干の牛肉を見つけて、100斤の豆をもって来ました。われわれは一ヶ月も病院で肉なんか食べなかったので、これらの贈り物は大いに歓迎されました。彼らはわれわれに他にどんなものが欲しいかを尋ねました。

このようにラーベ氏は国際委員会を代表して感謝の手紙をしたためており、マッカラム氏は日本兵の善行を日記の中にしたためている。日本を憎悪していたマギー牧師でさえ「安全区は難民たちの“天国”だったかも知れない」(秦郁彦著『南京事件』84ページ)といい、スミス博士も調査報告書の中で「難民区内には火災もなく平穏であった」「住民のほとんどはここに集まっていた」と述べている。当時同盟の特派員であった故前田雄二氏(元日本プレスセンター専務理事)は、内外ニュース社発行の「世界と日本」(59・4・5、413号)の中でこう述べている。

「いわゆる“南京大虐殺”というのは、2、30万人という数は別にしても、主として住民婦女子を虐殺したものだ。ところが殺されなければならない住民婦女子は(全部)「難民区」内にあって、日本の警備司令部によって保護されていた。そして私の所属していた同盟通信社の旧支局はこの中にあり、入城4日目には私たち全員はこの支局に居を移し、ここに寝泊まりして取材活動をしていた。すなわち難民区内が私たちの生活圏で、すでに商店が店を開き、日常生活を回復していた。住民居住区の情報はちくいち私たちの耳目に入っていたのだ。こういう中で、万はおろか、千あるいは百をもって数えるほどの虐殺がおこなわれるなど、あり得るはずはなかった。すなわち「捕虜の処刑・虐殺」はあったが、それは戦闘行為の枠内で論ぜられるべきものであって、非戦闘員の大量虐殺の事実はなかった。それがさも事実があったかのように伝えられ、教科書にまで記載されていることは、見過ごしていいことではない。なぜ歴史がゆがめられたのか。それは、戦後の東京裁判史観によるものだろう。」

この前田氏の証言は、100パーセント信用してよかろう。当時反日的な報道をしていた「タイム」でさえ、「日本軍は“安全区”をちょっぴり可愛がった」と評しているほどである。

しかるに教科書には、「婦女子・子供も含む一般人だけで7~9万人を殺害し」(東京書籍)とか、「子供や婦人を含むおびただしい数の住民を殺害し」(教育出版)というように、どの教科書にも女性や子供も殺害したと書いてある。いったいその根拠は何なのか?日本に悪感情を持っていた第三国人でさえ、難民区内の平穏な生活や日本兵の親切な行為に感謝しているというのに、日本の教科書がどうしてこのような事実を曲げてまでねつ造記述をのせ、自虐的教育を小国民に植え付けなければならないのか、私にはわからない。

(2)難民区からの感謝状

ことのついでにもう一つ難民区について紹介したい。

大量戦死者を出した激戦地下関(シャーカン)から北へ1.8キロの所に宝塔橋街(ほうとうきょうがい)という町がある。この街の保国寺には、6、7千人の難民が蝟集していた。13日には旗艦安宅(あたか・司令官近藤英次郎少将)を先頭に第11戦隊は、劉子江陣地からの猛射を反撃しつつ、閉塞線を突破して、下関に向かった。保津、勢多を前衛とし、江風、涼風、比良、安宅等主力がこれに続いた。江上、江岸は敗走する敵の舟艇や筏(いかだ)で充満していた。各艦はこれに猛攻撃を加えた。14日、砲艦比良は下関下流1浬(カイリ)の中興碼頭(まとう)に停泊し、宝塔橋街の状況調査に任じた。ここは軍需倉庫の所在地で、引き込み線があり、兵器、食糧、被服等軍需消耗品が蓄積され、付近一帯は地下壕もあり、敗残兵が出没し、治安も乱れ危険きわまりない状態であった。比良の艦長土井申二中佐(千葉県松戸市在住)は自ら願い出て該地区の整備確保に任じた。

大量戦死者を出した激戦地下関(シャーカン)から北へ1.8キロの所に宝塔橋街(ほうとうきょうがい)という町がある。この街の保国寺には、6、7千人の難民が蝟集していた。13日には旗艦安宅(あたか・司令官近藤英次郎少将)を先頭に第11戦隊は、劉子江陣地からの猛射を反撃しつつ、閉塞線を突破して、下関に向かった。保津、勢多を前衛とし、江風、涼風、比良、安宅等主力がこれに続いた。江上、江岸は敗走する敵の舟艇や筏(いかだ)で充満していた。各艦はこれに猛攻撃を加えた。14日、砲艦比良は下関下流1浬(カイリ)の中興碼頭(まとう)に停泊し、宝塔橋街の状況調査に任じた。ここは軍需倉庫の所在地で、引き込み線があり、兵器、食糧、被服等軍需消耗品が蓄積され、付近一帯は地下壕もあり、敗残兵が出没し、治安も乱れ危険きわまりない状態であった。比良の艦長土井申二中佐(千葉県松戸市在住)は自ら願い出て該地区の整備確保に任じた。

この町の中ごろに紅卍字会の前記の保国寺難民区があり、数千人の難民と約2万人の市民は不安に脅えていた。土井中佐はまず、下関との境の宝塔橋を改修し、あるだけの食糧や被服を給与して民心の安定をはかった。町の名称も平和街と改名し、敗残兵の跳梁(ちょうりょう)から市民を守った。町はみるみる復興したが、食糧難が最大の頭痛の種であった。年末のこと、たまたま烏龍山砲台の閉塞線で第一号掃海艇が触雷沈没し、これが救援に赴くべしとの命令に接し、比良はただちに現場に急行した。救援作業を終え、多数の死傷者を収容して上海へ急行した。

土井中佐は、上海停泊中に出雲を訪れ、艦隊司令部に出頭して、平和街難民の窮状を訴えた。土井中佐の熱意と誠実に動かされた司令部は、中佐の申し出通り食糧の救恤を認めた。比良はこれらの品を積んで中興碼頭に帰ってきた。13年正月元旦のことである。紅卍字会支部長陳漢林総代表を通して難民区に贈られた品々は次の通りである。

土井中佐は、上海停泊中に出雲を訪れ、艦隊司令部に出頭して、平和街難民の窮状を訴えた。土井中佐の熱意と誠実に動かされた司令部は、中佐の申し出通り食糧の救恤を認めた。比良はこれらの品を積んで中興碼頭に帰ってきた。13年正月元旦のことである。紅卍字会支部長陳漢林総代表を通して難民区に贈られた品々は次の通りである。

◇貯蔵牛豚肉 10箱 ◇白砂糖大袋 10袋 ◇乾魚類 10箱

◇大豆油 10箱 ◇食塩 10包 ◇乾餅 20箱

難民達は爆竹をあげ、各戸に日の丸の旗をかかげて比良を歓迎した。難民だけではなく市民全員が歓呼して迎えた。街の入り口には「南京下関平和街」の横断幕をはり、歓喜は街にみなぎった。

明くれば正月2日、代表らは正装して保国寺に整列し、土井中佐始め比良の乗組員全員を迎えた。陳代表から昨日の救恤品の受領証と感謝状とが贈られた(地図参照)。

私が言いたいのは、光華門外で一番乗りを果たした脇坂部隊(歩兵第36連隊)が、13日夜、味方の戦死体はこれを荼毘(だび)にふし、敵の戦死体には卒塔婆をたて、花香をたむけて、これをねんごろに埋葬し、一晩中読経をあげて弔ったという。こうした脇坂次郎大佐といい、海軍の土井申二中佐といい、何も特殊な例外ではなくて、日本武士道の伝統をふまえた血も涙もある当時の武人の心境であったということだ。吉川猛参謀は松井大将に、中国軍の死者の取り扱いがおろそかだ!といって、きついお叱りを受けたと語っている。

このような将兵や司令官がどうして、罪とがもない婦女や子供をむげに殺害するようなことがあろうか?また、地図にもあるすぐ近くの煤炭港、和記公司でも数千、数万の大虐殺があったと中国側は宣伝しているが、土井艦長はそんな事実も、噂さえも聞いていないとはっきり否定している。中国側の宣伝がいかに大デタラメかこの一事でもわかろう。

(1)捕虜の釈放

南京事件で一番問題になるのは、捕虜の殺害である。

戦友がバタバタやられる苛烈な戦闘の最中、形勢不利とみるや、白兵戦のさなか、銃を捨てて手をあげ、「オレを捕虜として取り扱え」といっても、それは許されることではあるまい。「ヤッチマエ!」といって、「激昴せる兵は、片はしより殺戮す」と佐々木少将や島田中隊長の回想録に出てくるが、これは当然の戦闘行為で、逃亡する敗残兵を掃射するのと同様の行為とみてよい。戦闘中の捕虜は、これを「とる」「とらぬ」はその時の部隊長の意志によるというのが陸戦法規の考え方で、違法ではない。

ともあれ、生か死かの戦場の極限状態にあって、敗残兵か、捕虜か、国際法に違反するか、否か、そんな思考をめぐらして、殺す、殺さないを決めるというような事が出来ようはずがない。それが戦争というものである。

陸軍歩兵学校の「対支那軍戦闘法ノ研究」(1933年1月)の中の「捕虜ノ処置」について、藤原彰氏は前掲の『南京大虐殺』の中で、この研究は「ロシア兵やドイツ兵と違って中国兵の場合は殺してもかまわないという研究」(28~9ページ)と決めつけているが、原文は次の通り。

「捕虜は他列国人に対する如く必ずしも之を後送監禁して戦局を待つを要せず、特別の場合の外之れを現地又は地方に移送し釈放して可なり」。

どこにも殺してかまわないなどとは言っていないのである。「特別の場合」とは便衣兵を意味するものと思われる。なにしろ中国兵はドイツやロシア兵と違い、たとえ本隊が降伏しても、一部はゲリラ化し、民間人に化けてテロをやるのが当時一般化していたのである。「便衣兵」の処刑は、国際法に照らしても決して不法でないことは当時一般化していたのである。「便衣兵」の処刑は、国際法に照らしても不法でないことは前項で詳論した通りである。(便衣兵は戦時国際法の違反へ)

平時ならともかく、武器を秘匿して潜伏している便衣兵を裁判にかけることなく処刑したと虐殺派は非難するが、それは机上論である。現にちょっとした油断で便衣兵に秘匿武器で殺された例はいくらでもある。いずれにせよ、先の「資料」は、そのような「場合ノ外」は釈放してもかまわないといっているのである。

たしかに当時の日本軍は、全般的に国際法に関する研究不足というか、指揮官にその観念が薄く、その為南京において、意外に多数の捕虜に遭遇してその処置に窮し、その取り扱いに若干問題があったことも事実であろう。

しかし、戦争というものが、いかに過酷なものであるか、ヨーロッパ戦線の例を一つ上げよう。

ドイツが全面降伏したのは1945年5月7日であるが、この直後、つまり終戦になってからユーゴスラビアにいた17万5000のドイツ軍が捕虜になり、アルプス越えの途中、8万余名が集団虐殺されるという事件が起きているのである。捕虜収容所に収容されたのは約半数に過ぎなかったという。西ドイツ発行の『第二次世界大戦史』(著者パウル・カレル)によれば、このような例はその他にもたくさんある。戦争というものがいかに苛烈・非情なものであるかを知る一例である。

洞氏は『南京大虐殺の証明』の中で、第16師団長中島今朝吾中将の日誌に、「大体捕虜はせぬ方針なれば」とあるのを、捕虜の集団処刑が軍命令、師団命令によってなされていたのではないかと推測している(前掲書304ページ)。

洞氏にかぎらず虐殺派はおしなべてこの中島中将の「捕虜はせぬ方針」というのを一般に誤解して、南京の捕虜はかたっぱしから殺害したかのごとく主張するが、決してそうではない。これについて大西一上海派遣軍参謀はこう述べている。

「それは銃器を取り上げ釈放せい、ということです。中国兵は全国各地から集っていますが、自分の国ですから歩いて帰れます」(「正論」61・5阿羅健一著「日本人の見た南京陥落」)。

さらに大西参謀は軍命令、師団命令で、捕虜殺害命令など絶対に出ていないと断言している。

集団捕虜約1万が南京城内の2つの監獄と、江東門の模範囚収容の小監獄および2つの収容所に収容された。捕虜取り扱い専任の榊原参謀によると、「中央監獄の4000人のうち、半分の2000人は、命令により上海の捕虜収容所に移した。その分類は私がした。」と言う。さらに同氏は東京裁判で、「また幾人かは各部隊が労務に使用し、逃亡する者も相当多数いたが、これはそのまま放置した」(「速記録」310号22・11・7)。と証言している。

また、一部は釈放されて、昭和13年に創立された維新政府――のちの汪兆銘政府――の軍隊に起用された。維新政府創立の立役者であり、行政院長に就任した梁鴻志氏は、のちに漢奸裁判にかけられて処刑されるが、その裁判の席上こう述べている。

「綏靖軍(すいせいぐん・維新政府の軍隊)の成立は民国28年(昭和14年)春で、兵士の大部分は投降兵から成り、応募者は僅少であった。4個師に分けたが、1個師は僅か2、3千人であった」(益井康一著『漢奸裁判史』110ページ)。

つまり、約1万人の綏靖軍は主として南京戦、武漢作戦における捕虜を起用したというのである。のちに北京新民会首都指導部で活躍した劉啓雄少将も南京戦における捕虜の一人である。

「現地釈放」の例を2つ上げる。

第16師団の歩兵第20連隊(福知山・大野宣明大佐)第1大隊に所属する衣川武一氏(京都府夜久野町在住)は筆者への手記の中でこう述べている。

「われわれの取り扱った捕虜約2000人のうち、帰順を申し出る者は、若干の米麦と白旗を持たせて帰郷させた。年末頃までに約半数が帰順し、半数は使役として働かせた。腕章をつけて食糧の運搬や炊飯などさせた。中山門の内側の土嚢の中に玄米の麻袋があり、我が部隊は大助かりであった。が、水と燃料には苦労した。これらは捕虜の使役で補うことができた。かれらは一日中食糧の準備に終始した。私はその指揮に当たったが、「衣川先生(イーセンセンション)」と呼ばれ、捕虜とわれわれとの間に自然に親近感が芽生え、捕虜殺害などとんでもない話である。これらの捕虜は、転進する際全部帰郷させた。」

次の例は、歩兵第45連隊の第2大隊は、14日早朝、下関で白旗をかかげた捕虜約5000と、砲30門、重機、小銃、弾薬多数及び軍馬10数頭をろかくした。

この捕虜釈放を本多勝一氏は『南京への道』で次のように述べている。

「劉二等兵を含むたくさんの国民党軍将兵が、帽子を逆にかぶって(ひさしを後ろにして)投降した。その数は1万人より少ないが、たぶん「数千人」の単位であった。

一ヶ所に集められたところへ、日本軍のリーダー格らしい人物が馬に乗って現れた。ヒゲが両耳からアゴの下3~4センチまで下がっていた。日本語で何か訓話したが、こまかいことはわからず、通訳によれば要点は「お前らは百姓だ。釈放する。まっすぐ家に帰れ」と言っているらしかった。一同は白旗を作らされた。それぞれありあわせの白布を使った。劉二等兵は自分のハンカチを使い、30センチほどの木の枝にそれを結びつけた。川岸には住民の捨てた荷や衣類がたくさん散乱していたので、軍服を脱ぎ捨ててそれを着た。数千人の捕虜たちは、釈放されると白旗をかかげ、それぞれの故郷にばらばらに出発した。」(前掲書41~2ページ)。

(2)幕府山の1万4千の捕虜

南京で最も多く捕虜を捕らえたのは、第13師団の山田支隊(山田栴(せん)二少将)麾下の歩兵第65連隊(会津若松市・両角業作大佐)である。同連隊が揚子江岸に沿って進撃した14日、幕府山付近でとらえた捕虜は1万4700人にも及ぶ大量のものであった。

この捕虜の処置について、その真相を明らかにするため、鈴木明氏は、昭和47年、わざわざ仙台に山田少将はじめ、この時の関係者数名を訪ねて『「南京大虐殺」のまぼろし』にその真相をレポートしている。その真相というのは、山田少将はこの大量の捕虜の処置に窮し、ついに意を決して揚子江の中洲に釈放することにし、護送して目的地近くについたとき、暴動が起き、捕虜約1000が射殺され、日本側将兵も死傷したというのである。地元紙の福島民友新聞社も多数参戦者の証言を集めて『郷土部隊戦記』を発刊。その中で暴動――射殺説を明確にした。そして、これはそのまま自衛隊戦史室編集の『支那事変陸軍作戦(1)』にも掲載されている。

ところが、59年8月7日「毎日新聞」は「元陸軍伍長、スケッチで証言、南京捕虜1万余人虐殺」という大見出しで、第65連隊の伍長であったK氏が多数の捕虜を揚子江岸に連行して1万3千5百人を皆殺しにしたという証言を発表した。それは従来の説をくつがえす計画的・組織的な虐殺説であった。

続いて本多勝一氏がK氏を訪問してその記事を「朝日ジャーナル(21)」(59・9・14)に連載し、さらに詳しく1万3500人の虐殺の模様と、これは軍司令部からの命令だと報道した。

K氏というのは、小金井市在住の栗原利一氏のことであるが、栗原氏は自分の意志とは全く逆な報道をされたことに対して、「毎日」に抗議を申し入れた。すなわち栗原氏は、中国側の公式資料集『証言・南京大虐殺』の30万・40万の虐殺に腹を立て、これに反論するため記者に話したのだが、都合のよい部分だけをつまみ食いされ、あのような記事になり、匿名の中傷や悪罵をあびて困っていると抗議したのである。

毎日は、9月27日『記者の目』と題し、「匿名の中傷、卑劣だ」という記事の中で、栗原氏の「大虐殺否定」の真意を小さく報じたが、しかしその大げさな記事の力点は、K氏に対する非難は怪しからんというのであって、記者の誤った報道に対する反省も謝罪のカケラも見られなかった。

実は筆者も電話で栗原氏に真意を聞いてみた。氏は電話口で、「毎日新聞にも本多氏にも、言いもしないことを書かれた。自分の本当に言いたいことは書かないで、結果的には逆なことになってしまった。悔やんでいる」としきりに嘆いていた。

2度電話したがアポイントがとれないので、私は福島にとび、この捕虜事件に関係した第65連隊の連隊砲小隊長平林貞治氏(当時少尉)にお目にかかり事件の真相を聴取した。平林氏は鈴木明氏のインタビューにも応じており、その内容は『「南京大虐殺」のまぼろし』にあるので、ここでは詳細は省略し、慨要のみにとどめる。

(1) わが方の兵力は、上海の激戦で死傷者続出し、出発時の約3分の1の1500足らずとなり、その上に、へとへとに疲れ切っていた。しかるに自分たちの10倍近い1万4000の捕虜をいかに食わせるか、その食器さがしにまず苦労した。

(2) 上元門の校舎のような建物に簡単な竹矢来をつくり収容したが、捕虜は無統制で服装もまちまち、指揮官もおらず、やはり疲れていた。山田旅団長命令で非戦闘員と思われる者約半数をその場で釈放した。

(3) 2日目の夕刻火事があり、混乱に乗じてさらに半数が逃亡し、内心ホットした。その間逆襲の恐怖はつねに持っていた。

(4) 彼らをしばったのは彼らのはいている黒い巻き脚絆(ゲートル)。ほとんど縛ったが縛ったにはならない。捕虜は約4千、監視兵は千人たらず、しかも私の部隊は砲兵で、小銃がなくゴボウ剣(銃剣の事)のみ。出発したのは正午すぎ、列の長さ約4キロ、私は最後尾にいた。

(5) 騒動が起きたのは薄暮れ、左は揚子江支流、右は崖で、道は険岨となり、不吉な予感があった。突如中洲の方に銃声があり、その銃声を引き金に、前方で叫喚とも喊声ともつかぬ異様な声が聞こえた。

(6) 最後列まで一斉に狂乱となり、機銃は鳴り響き、捕虜は算を乱し、私は軍刀で、兵はゴボウ剣を片手に振り回し、逃げるのが精一杯であった。

(7) 静寂にかえった5時半ころ、軽いスコールがあり、雲間から煌々たる月が顔を出し“鬼哭愁々”の形容詞のままの凄惨な光景はいまなお眼底にほうふつたるものがある。

(8) 翌朝私は将校集会所で、先頭付近にいた1人の将校(特に名は秘す)が捕虜に帯刀を奪われ、刺殺され、兵6名が死亡、10数名が重軽傷を負った旨を知らされた。

(9) その翌日全員また使役に駆り出され、死体の始末をさせられた。作業は半日で終わったと記憶する。中国側の死者1000~3000人ぐらいと言われ、(注(1))葦の中に身を隠す者を多く見たが、だれ1人これをとがめたり撃つ者はいなかった。

我が軍の被害が少なかったのは、彼らが逃亡が目的だったからと思う。

以上が平林氏の証言である。

「ゼンボー」(60年3月号)によると、畠中秀夫氏は栗原氏と会い、栗原氏の証言を記述している。

それによると、内容はほとんど平林氏の証言と一致していた。

栗原氏は畠中氏にこういったと言う。

「毎日新聞の記事を見てびっくりした。言っていないことが記事に出ており、30万虐殺説に抗議して喋ったのが、一転して私自身が大虐殺の証人に仕立て上げられてしまった」と。

また、本多記者に対しては、「本多という人は中国人の言うウソばかり書いている。気がどうかしているのではないかと思う。私はこの人にも裏切られた思いだ。私の言わなかった事まで書いてあり、全体は私の言おうとしていることとは別のことになっている。のせられたのです・・・・・」と。

「毎日」の記者にも、本多記者にも、栗原氏は「完全にのせられた」をくり返して憤慨していたそうである。例えば「対岸で釈放」ということで捕虜を護送したのに、私が虐殺の張本人になっている。

マスコミは第4の権力と言われる。ひとたび大新聞の見出しに大々的に出されてしまったら、それは違う、間違っている、と言ってもあとの祭りである。虐殺をしていないのに、1万3千人もの大虐殺の犯人(注(2))に仕立て上げられたことは、栗原さんにとって不名誉な誹謗であるばかりでなく、このような社会的影響力甚大な言論の暴力は、日本の歴史に対し、日本と日本民族に対する悪質な中傷であり、蔑視であり、冒涜であると言わねばならぬ。彼らがそれほどまでにして、南京に大虐殺があったとし、ありもせぬ日本の恥辱を内外にプロパガンダし、中国側の誇大宣伝に迎合しなければならない理由は一体何なのか?

〈注〉中国側捕虜の死者については、(1)5千~6千(栗原)、2千(星俊蔵軍曹)、千~3千(平林少尉)とまちまちである。人間の眼や記憶がいかに不確かなものかその例証と言えよう。(2)捕虜の脱走又は反乱は「即時射殺」これは戦時国際法の認めるところである。

(1)中国側の資料でバクロ

国民党政府は、1945年11月、東京裁判に資料を提出するためと、第6師団長谷寿夫中将の処刑を急ぐため、南京市あげての大がかりな資料集めにのり出した。「南京地方院検察処敵人罪行調査委員会」といういかめしい名称の委員会が設置された。

この委員会の構成メンバーは、中央の軍事委員会、調査統計局はじめ、南京警察庁、弁護士会、医師会、商工会、三民主義青年団、紅卍字会、自治委員会など官民合わせて14の団体である。(この中に崇善堂が含まれていないことに注目。)

しかし、どうしたものか、いくら呼びかけても市民の間から日本軍の暴虐や大虐殺に対する告発がない。初期の調査に対し市民は「冬のセミのごとく口をつぐみて語らず」で、何の訴えもない。そこで委員会は、「種々探索、訪問の方法を講じ、数次にわたりて」手を変え品を変えて告発者をつのった。その結果まとめたのが次のような「敵人罪行調査書」である。

「・・・退去に当り敵軍の掃射を蒙り、哀声地に満ち屍山を築き、流血膝を没するの惨状を呈し・・・争いて揚子江を渡り逃げんとする我が軍は、ことごとく掃射を受け屍体は江面を覆い、流水もなお赤くなりたる程なり」

このような文学的名文?で「34万人が屠殺せられたり」と主張されても、信用できるはずがない。しかもこの文章で見る限り、これは戦闘時の状況であって、いわゆる「虐殺」でない。

また姦淫に関してはこんな文章がある。

「・・・或いは父をして其の娘を、或いは兄をして其の妹を、しゅうとをして嫁を姦せしめ楽しみとなす者あり、或いは乳房を割き、胸をアゴを破り、歯を抜き、其の惨状見るに忍びざるものあり・・・」

このような姦淫を楽しむのは中国人であって、中国人はケンカ口論の時も近親情交を口にして相手をののしる。こうしたことは日本人にとっては楽しみでも何でもないし、日本にはそんな風習もない。

ともかく、当時の国民政府はこのような“名文章”を付して、大々的に寄せ集めた調査資料を、証拠として東京裁判に提出したのである。(このたぐいが私の言う「後期資料」で、信憑性ゼロの資料である。)

東京裁判はこのようなでたらめな証拠や証言を何ら検証することなく、南京大虐殺のキャンペーンに利用したのである。

日本が敗れた昭和20年の12月13日は南京事件9周年に当たる。しかるに、「わずか数軒だけが死者に供物を捧げ、故人を追慕し、また戦禍に生き延びた自分の僥倖(ぎょうこう)を願い、涙を流して当時の悲惨な出来事を語る人はほとんどいない状態であった」と上海「大広報」(12・15)は不思議がって、次のように報じている。「蒋介石集団《国民党と国民政府》は、日寇の罪状を調査した時、50万という見積もり数字を提出したではないか。それが『わずか数軒』の供養とはどうしたことか」、というのである。とんだ所で尻が割れてしまった感がある。

この50万人の見積もりというのは、次の34万人の見積もりにあとからさらに水増した数字のことである。東京裁判に提出した数字は次の通り。

被殺害確数 34万人 焼却又は破壊家屋 4000余戸 被姦及拒姦の後殺害されたる者20人~30人《この数字に注目》 被逮捕生死不明者 184人 被殺害者たる我が同胞 27万9586名

(1)新河鎮地区 2873名(埋葬者盛世徴・昌開運証言)

(2)兵工廠及び南門外花神廟一帯 7000余名(埋葬者丙芳縁・張鴻儒証言)

(3)草鞋峡 5万7418名(被害者魯甦証言)

(4)漢中門 2000余名(被害者伍長徳、陳永清証言)

(5)霊谷寺 3000余名(漢奸高冠吾の無主孤魂碑及碑文により実証)

(6)其他崇善堂及紅卍字会の手により埋葬せる屍体合計 15万5300余

(以上「速記録」58号、昭和21・8・29)

〈注〉・(1)~(6)のトータルは22万7591名で、27万9586名にはならない。この数字と、初めの被殺害確数34万人との関係は不明である。 いかにでたらめで、ずさんなものか。強姦及び強姦後殺害20~30人が、東京裁判の判決では2万件と約千倍に膨張している。(6)の埋葬内訳は次の通り。

◇紅卍字会による埋葬死体 4万3071 ◇崇善堂による埋葬死体 11万2261 合計 15万5332

ここで筆者が問題にするのは、15万5千余の埋葬死体数である。両者とも、埋葬場所、月日、男女の別、死体発見場所等詳細な一覧表が付されている。ただしこれは戦後の作文である。

しかし、この統計表がどれほど決定的な証拠能力を持っていたかは、東京裁判の判決文を見れば一目瞭然である。判決文中もっとも重要な殺害人数認定箇所にはこう書いてある。

「後日の見積もりによれば、日本軍が占領してから最初の6週間に南京とその周辺で殺害された一般人と捕虜の総数は20万人以上であったことが示されている。これらの見積もりが誇張でないことは、埋葬隊とその他の団体が埋葬した死骸が15万5千に及んだ事実によって証明されている」(『東京裁判』〈下〉103ページ)。

これを見ても解るように、埋葬統計表が大虐殺の決定的な決め手となっている。もちろん弁護側もこの証拠に反論している。要約すると次の通りである。

(1)、この統計表は10年もたってから作られたものである。死体を10年後に明確にしようとしてもそれは不可能であり、結局この数字は全く想像によるものと断ぜざるを得ない。

(2)、死体発見場所からみても、これらの死体は戦死者の死体である。日本軍による虐殺死体とするは誤りである。

(3)、この数字は多分に作為されたものである。例えば崇善堂の作業を見ると、最初の4月までの間は1日平均130体であったものが、急に1日平均2600体となり、これを連続10日間にわたり作業したことになり、その誇張・ずさんは信用しがたい。

(4)、雨花台、水西門、中山門等は当時日本軍により清掃されたる地域にして、戦後5ヶ月を経過したるのち、このような多くの死体が存在するはずがない。

(5)、紅卍字会の数字の中には、女・子供は皆無に近いが、崇善堂の数字の中には、すべて男子、女子、子供を適当な減少率で死体数を記入してある。明らかに作為的な数字である。

この弁護側の反論は、埋葬表を見た人なら誰しもが持つ疑問であろう。東京裁判はこの弁論をしりぞけ、埋葬者をすべて不法な被殺害者として判決した。

わけても崇善堂という団体に私はかねてから疑問をもっていた。南京事件の関係者はもちろん、南京を知っている多くの人に崇善堂とは何かを聞き、調べてもらった。

第16師団参謀長中沢三夫大佐は次のように述懐している。「死体処理は日本軍が主体となって、各種民間団体、多数の苦力(クーリー)を使って行った。しかるに、紅卍字会や崇善堂が日本軍とは無関係に、独自に処理したかのように発表しているが、事実に反する、本表は、日本軍による処理作業に参加した苦力の話を基礎にして、後年になって作り上げたものである」

『証言・南京大虐殺』によれば、崇善堂の各隊は主任1、隊員1、人夫10の計12名で構成されているという(S-167ページ)。

ところが前述のように、1日平均2600体も埋葬している。ブルドーザーもパワーシャベルもなく、トラックも軍用以外ほとんどない時代に、どうしてこのような大量の埋葬が可能か。だいいちこのような埋葬隊の活動を見た日本人は一人もいない。どう考えてもマユツバものであると私は考えていた。

はたせるかな、最近、阿羅健一氏によって崇善堂に関する重大な発見がなされた。以下は阿羅氏が国会図書館で発掘した資料である。

その1は、南京市政府秘書処発行の「民国24年度(昭和10年)南京市政府行政統計報告」である。その中に、崇善堂のことが世界紅卍字会南京分会、その他の慈善団体とともに出ているのである。それによると崇善堂は、創立は清の嘉慶2年で古いが、その事業内容は施材(主として衣料給与)、恤救(寡婦の救済)、保嬰(保育)等の事業が主で、掩埋(葬儀・埋葬)はやっていないことが解った。

その2は、「中華民国27年度南京市概況」(督弁南京市政公署秘書処編・中華民国28年3月出版)である。国民政府は、日本占領後、民間の各種慈善団体が資金難におちいり、一時停頓した事業を再開するよう補助金を与えている(昭和13年9月)。本著はその補助金を受けた26団体の一覧表である。その中に崇善堂もある。しかしこの団体の事業内容は死体処理に関係無いことが、ここでもはっきり解った。しかも崇善堂の項目には、「工作進行範囲狭小」(活動は続いているが、規模は小さい)と特に注記してある。また公文書には次のように記載している(日本文に翻訳)。

その2は、「中華民国27年度南京市概況」(督弁南京市政公署秘書処編・中華民国28年3月出版)である。国民政府は、日本占領後、民間の各種慈善団体が資金難におちいり、一時停頓した事業を再開するよう補助金を与えている(昭和13年9月)。本著はその補助金を受けた26団体の一覧表である。その中に崇善堂もある。しかしこの団体の事業内容は死体処理に関係無いことが、ここでもはっきり解った。しかも崇善堂の項目には、「工作進行範囲狭小」(活動は続いているが、規模は小さい)と特に注記してある。また公文書には次のように記載している(日本文に翻訳)。

棺桶および死体の処理

城の内外に散在した死体は紅卍字会および自治委員会救済課で埋葬隊を組織して処分し、又事変前から未だ埋めていなかった棺桶は管理者に埋葬せしめ、管理なきものは南門外に運搬して埋葬した。

崇善堂の名は出て来ない。埋葬したのは紅卍字会と自治委員会のみである。

その3は、南京日本商工会議所編の「南京」の中にある。「南京市政公署振務委員会の収支表(民国27年〈昭和13年〉5月より12月編)」である。これは南京市の決算報告書の一部で、行政院が15万元を財源に慈善団体へ補助金を支出しており、その一覧表である。紅卍字会と普善会が一番多く、各月千元、崇善堂等7団体は各月2百元宛が支給されている。また「南京」には「民間各種慈善団体は事変の為資金難に陥り、一時停頓したが、振務委員会の補助を受け、漸次復旧し・・・」というくだりがあり、崇善堂が本格的な活動を再開したのは事件後8ヶ月後もたった「昭和13年9月から」と記録されている。従って事件後4ヶ月間に11万余の死体を埋葬したという中国の主張とは大きく違っている。

以上中国側の史料に照らしても、南京攻略戦直後から翌年5月にかけて、崇善堂の11万2000という膨大な死体埋葬はまったく架空であることがわかる。(詳細は「サンケイ新聞」昭和60年8月10日付および同年10月号の「正論」阿羅健一著『架空だった“南京大虐殺”の証拠』をごらんいただきたい。)

(2) 紅卍字会埋葬の疑問点

ついでながら紅卍字会の埋葬にも疑問がある。一覧表を見ると、1ヶ所だけ埋葬場所も納棺場所も記入しておらず、「12月28日 6466」とだけ記入した欄がある。この数字は前後に比べ飛び抜けて多く、しかも28日はフイッチの日記および45連隊浜崎富蔵氏(鹿児島市在住)の日誌によると大雪の日である。しかも6千体もの大量の埋葬は、後にも先にもこの日しかない。

「大阪朝日新聞」が13年4月16日付けで「最近までに城内で1793体、城外で3万311体を片づけた」と報道している。これを合わせると3万2104体である。紅卍字会の埋葬数4万3071体から前記の6000体を差し引くと3万6605体となる。まだ4000ほど違うが、この6000体は紅卍字会の水増しではなかろうかという板倉氏の疑問に対して洞氏は次のように反論する。

昨冬大虐殺派のグループが南京を視察したが、それによると「南京市當案館収蔵の原本では、埋葬場所の欄に白紙が貼られており」その下に「下関江辺推下江内」と印刷されていたという。つまり正規の埋葬でなく揚子江に水葬したのを隠すためであり、数の多いのは、それ以前と合わせて6日分だからだ(ただしこれは洞氏の推測)と洞氏は言い逃れる(『証明』201ページ)。

ところが中国の公式資料集と称される『証言・南京大虐殺』の171ページの表を見ると、12月28日、(城内各地で納棺)中華門外普徳寺6468とある。この矛盾を板倉氏は次のように衝いている。「下関は南京の北、中華門外といえば正反対の南である。更に面妖なことに東京裁判資料(法廷不提出)の中では、埋葬の証拠写真の15として、この普徳寺の6468体が崇善堂の埋葬となっているのである(日中戦争史料第8巻及び南京大虐殺事件資料集Ⅰ・389ページ)。

「洞氏が水葬を正しいものとして筆者(板倉)を攻撃するのならまず以上2つの公式資料なるものがデタラメであることを立証せねばならないが、それは結局埋葬記録そのものの信憑性を疑わせるものとなるであろう。」と板倉氏は言う。

崇善堂は全くの架空であり、紅卍字会の水増しも、これでほぼ理解出来よう。

なお、当然のことながら次のことを付言しておきたい。

(1)、埋葬死体の殆どは、中国軍の戦死者の遺体であるということである。前述したように紅卍字会の埋葬死体の中に女性や子供の死体が皆無にちかいことでもこれを証明している。この死体数を即被虐殺数と見るのは大きな間違いである。

(2)、上海、無錫、常州等の戦闘でおびただしい数の傷病兵が南京に後送され、在南京の某外人の日誌によると、「移転後の政府機関はもちろん私人の邸宅まで強制的に病室にあてられ、全市医薬の香りがびまんし、軍人の町と一変した」(「東京日々新聞」11・25)と言う。その傷病兵の死亡者、あるいは空爆による死亡者も当然計算の中に加えられるべきであろう(別項「後送された傷病兵と埋葬者」を参照)。

(3) 南京特務機関(満鉄社員)丸山進氏の回想 (本稿は「南京事件の真相」東中野修道編から抜粋)

―――お送り頂きましたお手紙によりますと南京には1年ほどいらっしゃったそうですね。

「満鉄上海事務所調査課から南京の特務機関に派遣されたのは昭和12年の12月28日頃でした。それから13年の12月まで南京にいたことになります。南京に派遣されることになったのは要するに中国事情の分かる人が欲しいと言う理由からでした」

―――お1人で南京に赴任されたんですか?又、ご身分はどうなったんですか?

「私を含め6人の満鉄社員が出向を命ぜられましたが、給料や出張手当等は満鉄から支給されておりました。

ですから、身分上は、あくまで満鉄社員でした。馬渕誠剛君と私が一番の若輩(24才)でしたが、それでも正規の俸給が160円、それに1日当たり10円(1ヶ月にして300円)の出張旅費が加算されましたから、月々460円になりました。多分、危険手当の意味もあったのでしょうが、それ以上に重要なことは、南京政府の部長級に対しても引け目を感じなくて済むようにとの配慮があったのだと思います。満鉄上海事務所長の伊藤武雄さんという人は南京国民党政府の要人や文化界の大物達とも親交のあった大御所のような人でした。伊藤さんが選んで派遣するからには、派遣された者が中央政府の部長級とも互角に交渉できるよう、それには俸給の面でも見劣りしないよう、と言うのは相手から招待された時は当方も招待しないと相手の下手に立つことになるといったことがありますから。伊藤さんは中央政府部長級の俸給をだいたい500元(1元=1円)程度と踏んだ訳です。これは巡警の月給を5円としてもその100倍です。そのお陰で私どもは維新政府の綏靖部長の任援道氏や南京自治委員会が発展的に解消して出来た督弁南京市政公署の高冠吾氏にたいしても対等に交渉出来ました

。余談になりますがね大西一特務機関長の俸給が360円でしたから、いつも『貴様ら若造のくせに』と高給をからかわれたものです」

―――随分と破格の高給だったんですね。

「ええ。ですから私どもの最大の特徴は特務機関長の配下にありながら、給料が満鉄から支給されていたことです。生え抜きの特務機関員ではありませんでした。満鉄が手塩にかけて育て上げた日中の架け橋として殉ずる気概のある人物の集まりでした。上からの命令で動いていた特務機関員とは、その点、若干違っていた訳です。勿論、中国のことにかんしては政治・経済・慣習等について専門的な知識を有しており、中国語についても殆ど専門家の域に達しておりました。私どもがシナ服を着て一般民衆の中に入り込んだら、まず日本人であることを見破られることはありませんでした。

ところで、6人の給料を合計すると1ヶ月に約3000円になりましたから、これは大きかったですね。私どもは特務機関長の頭脳集団として、誰に気兼ねすることもなく、皆で知恵を出し合って、特務機関長に意見を具申し、政策の実行に移って行きました。具体的には、政治班、経済班、宣撫班を組織し、避難民の救済と南京市の行政機構の確立に当たりました。まかり間違ったら、皆で自腹を切る覚悟でした」

―――自腹を切る覚悟でいたとおっしゃいますと。

「つまり自分たちの俸給を出し合って、赤字を補てんするという意味です。たとえば私どもが特務機関長の決済を経て惑る仕事をしたとする。いざお金を払うという段になって特務機関の経済担当者が反対し、支払いが滞ったとする。そのときは私どもが俸給から出し合って決済する覚悟でした。3千円あれば何かと解決できましたから。もっとも実際には自腹を切る必要は一度もありませんでしたが」

―――危険手当の意味もあったとおっしゃいましたが、お仕事の上で何か危ない目に遭われたことはありませんでしたか?

「それはありませんでした。ただ、話は一寸変わりますが、当時既に日本から一旗上げるためにやって来たような男達が南京に来ていて、中国人に威張り散らしたり、又は何か上手い話はないかといった気持ちしか持ち合わせていなかったため、中国人の習慣や気持ちが分らず、かえって害の方が多かった。私どもは頻繁に中国人と接触しながら日本からの浪人を常に蚊帳の外に置いていましたから、利益を独り占めしているのではないかと彼らから誤解されたこともありました。たとえば刀を抜かれて脅された事もありました。私はその時どうせ生命は捨てたつもりで南京に来ているんだから、どうぞ斬ってくれと答えたものです」

―――南京の特務機関では何をなさったのですか?特務機関はスパイ活動をするのではなく占領地の支那の行政を支援する所ですね。

「ええ。しかも我々が表に立って支援活動をしたのでは南京の行政を行う中国人が日本人の傀儡――漢奸――と非難されますから、あくまで陰から内面的援助を彼らに行うという活動でした」

―――具体的には何をなさったのですか?

「昨年(平成6年)の7月にホテルニュー鹿児島で講演した時の資料『南京事件の実相について』をここに持ってきたのですが、そこに書いていますように、昭和12年24日から良民票の発行が始まりましたが各部隊まちまちの形式で発行していましたので、その形式を自治委員会で一定にして整理統合することになり、私が影の事務責任者となりました。良民票というのは型紙を利用したモノではなく、木綿のきれを使って作ったんです。大きさはこれ位ですから、そうですね、文庫本と同じ大きさですか。中国人には筆の達者なのがいますから、墨で型版を押した木綿のきれに住所氏名年齢を筆で書き込んで、それを以て《良民の証》としたんです。それを自治委員会と特務機関が認証して住民に交付した訳ですが、その発行原簿はのちに市政公署の戸籍科に保管されました」

―――何のために良民票を作ったのですか?占領政策を行う為ですか?

「いいえ、占領政策のためと言うよりは、むしろ南京市の行政運営を円滑化するための基盤作りとして住民票の作成に着手したんです。課税、物品配給等、全ての基本になります」

―――その外には特務機関にいてどんなことをなさったんですか?

「この本は阿羅健一さんの『聞き書き南京事件』ですが、その中で大西一特務機関長が述べていますように、南京攻防戦で倒れた日本軍兵士の死体は日本軍当局の手で一体残らず収容され、全て荼毘(だび)に付されていました。ところが中国軍は逃走して南京にはいませんから当然ながら中国兵の死体はそのまま放置されていました。そこで大西特務機関長の前の佐方繁木特務機関長から意見が出まして気温の上がらないうちに遺体の後片けを中国人にやらせようということになり、紅卍字会の埋葬活動を支援することになった訳です」

―――アメリカ側の資料を見ていますと、国際委員会が紅卍字会の遺体埋葬活動を支援しているような趣が見受けられるのですが、遺体埋葬活動を国際委員会もまた支援したということはありませんか?

「そのことについては私には分かりません。私は特務機関長から埋葬の経費は自分が工面するから、お前が埋葬の実行に当たれと一任されて実行に当たった訳です」

―――そのお金ですが、佐方中佐のあとに特務機関長となられた大西特務機関長が自治委員会から工面したんですか?

「自治委員会には全く金はなかったのです。特務機関長が軍の機密費から調達したのではないでしょうか。ただ日本軍から経費が出たことについては外部には一切公表されなかったので自治委員会から(後には市政公署から)出たものと、恐らく、一般には理解されたかも知れません。ともかく、それで、早速自治委員会の幹部を連れて遺棄死体の状況を視察しました。まず下関の表通りはきれいに清掃されていましたが、裏通りには実に多くの死体がありました。それから城壁の西に沿って南下し莫愁湖や秦准河の水面には多数の死体が浮いていました。更に南に行くと江東門と水西門外に相当多数の死体がありました。城内も調査しましたが、城内の家屋の外は極めてまばらに死体が点在する程度でした。死体は殆どが城外にあり、全部で2万体位と私は算定しました。

そして予算を計上した上で、自治委員会名で、死体の埋葬を一括して紅卍字会に委託しました。それから埋葬場所として江東門一帯、特に北部の、下関寄りの、若干地形の盛り上がった場所を、私は選定しました」

―――紅卍字会に一括して委託したとおっしゃいますと。

「この仕事は南京市自治委員会が自発的に実行したいという建前で行われたものです。しかしその自治委員会はこのような大きい作業を行うだけの実働的なスタッフを持ち合わせておらず、どうしても外部の団体に作業を委託しなければなりませんでした。そこで紅卍字会に着目して、その内部を調査した結果、紅卍字会は陳漢森という立派な指導者に率いられた能動的な社会慈善事業団体であることが判明しました。そこで、この作業を紅卍字会に一括して委任することになった訳です。後になって、崇善堂その他の弱小団体からも作業の申し込みが自治委員会にありましたが、そのことは紅卍字会に任せてあるから紅卍字会の方に言って欲しいと伝えて、自治委員会では受け付けなかった訳です。紅卍字会の下請けとして彼らが作業に従事したであろうことは考えられますが、そうであったとしても、その埋葬作業量は一括して紅卍字会の作業量に組み込まれていたはずです」

―――それから、先ほど、丸山さんが選定なさったとおっしゃいましたが、それはどういう意味ですか?

「どこにも無主の土地はありません。紅卍字会が紅卍字会独自の判断で埋葬場所を選定し、そこに死体を埋葬し始めれば、当然その地主が怒ります。どの土地が誰の所有地であるか、南京に長く住んでいる者であれば知っている訳ですから、紅卍字会が勝手に誰々の土地を共同墓地にしているという噂がすぐ広がって、所有者から厳重な抗議が紅卍字会に来ることになります。ですから紅卍字会に選定せよと言っても出来ない相談なんです。そこで、やむを得ず、私がここそこと指定した訳です。もっとも各地に既設の共同墓地やお寺の墓地などもありましたが、埋葬可能なスペースは限られていて大規模の埋葬には適していませんでした」

―――つまり日本軍の特務機関長の意を受けた丸山さんであったから、丸山さんがどこそこに埋葬をと言えば、地主も黙認せざるを得なかった、紅卍字会も後顧の憂いなく埋葬出来た、という訳ですね。

「そうですね。ついでに、なぜ地形の盛り上がった所を選んだかと言いますと、あの辺りは揚子江がすぐ横を走っていますから、地下水が地表近くまで上がってきているんです。そこで盛り上がった所を選んで埋葬すれば、その分だけ地下の水位が離れるということで丘のように盛り上がった所を選んだ訳です」

―――どのようにして埋葬したのですか?トラックなど当時はなかったと記録には出ていますが。

「今でこそトラックは誰でも持っていますが、当時はトラックなんて余程の人でないと持っていない時代ですよ。大八車みたいなもので死体を運搬し、近くの農民を動員して、鍬(クワ)で、大きな穴をなるべく深く掘って、そこに死体を並べて、再び土を被せる、そんなやり方でした。埋葬は概ね2月初めから始め、2月末で5千体の埋葬ですから、1日当たりの埋葬は多く見積もっても200体、通常は180体でした」

―――それで初めて分かったことがあるんですが、南京大学のベイツ教授が昭和13年2月14日に書いた「南京における救済状況」という報告書のなかで紅卍字会が「1日に200体埋葬しても、まだ埋葬すべき3万体がある」云々と言っているんです。なぜベイツが「1日に200体埋葬」という数字を出していたのか、今まで疑問だったんですが、今の丸山さんのお話でやっと分かりました。ただ、1日当たりの埋葬量を、何故ご存じだったんですか?

「それは毎日の実績を報告させていたからです。なぜ報告させたかと言いますと、常に状況を把握しておくのが目的でしたが、そのほか私は満鉄上海事務所から南京の特務機関に派遣されて来ていましたから毎月1回は業務報告をする義務があるので日報を作成し、月ごとにまとめて特務機関の上司に報告するほか、同じものを満鉄上海事務所の伊藤所長に送っていた訳です。そしてそれが大連にある満鉄本社の総裁室宛に上海から転送されていたようです。それが今回の朝日新聞夕刊(平成6年5月10日)の報道となった訳です。その朝日の記事が出たことは知りませんでした。満鉄上海事務所の同僚で私と同じ時期に南京の特務機関に請われて出向した馬渕君からの連絡で初めて知りました。何だ、この機密報告は僕が作成したものじゃないかって。見て、本当にびっくりしましたよ」

―――ところで今回丸山さんから400字詰原稿用紙15枚の「南京事件の真相について」と題する一文を送っていただきましたが、それを見て初めて納得したことがあります。あの中で丸山さんは3月に入ってからの1日当たりの埋葬量が急増したことを記されていますね。実は紅卍字会の2月3月の埋葬記録には1日当たり2千体近く埋葬といった記録が頻出して来ます。それは埋葬方法から見て信じられないと私は思ってきた訳ですが、必ずしもそうではない訳ですね。

「3月22日と記憶をしておりますが、春分の日に、大西特務機関長の主催で、中国軍民犠牲者の慰霊祭が悒江門内で執行されるということになり、それで私は埋葬を3月15日までに完了せよと自治委員会を通じて紅卍字会に通達を出しました。そのため紅卍字会は下請けを動員して大急ぎで埋葬を行い、埋葬は全て完了しました。今回の朝日の報道(平成6年5月10日)にある日報によれば合計3万1791体を埋葬しております。ですから、3月の15日間は1日当たり2千体から千5百体の埋葬量です。これは明らかに水増しがあると私は考えましたが、一言も意義をはさむことなく承認しました。しかし2月は先ほども申しましたように1日に多くて200体の埋葬です」

―――その、「承認しました」とおっしゃいますと――?

「つまり埋葬作業終了後、たしか一体当たり30銭と記憶していますが、中華民国の警官の月給が3円から5円であった当時、30銭(今のお金にして700円程度)の経費を支払っていました。しかしその埋葬量を私が承認しなければ、謝金は出ない訳です。謝金はそのつど何回か払っていましたが、埋葬作業完了後には全てを清算する必要がありました。合計3万1791体に30銭を掛けると約9500円、それに搬送距離や地形的な困難度によって加算した場合があり、全体では1万1千円程になりましたから、未支払いの残金は市政公署に交付して、公署から全てを清算させました」

―――3月15日までに本当に全埋葬が完了したのですか?

「それは春分の日に慰霊祭を執行するという予定でしたから、慰霊祭までには全ての遺体を片ずけなくてはなりませんでした。それで私は3月15日を目処にして埋葬を完了せよと通達を出し、それに基づいて紅卍字会が多くの人を雇って大急ぎで埋葬を完了させた訳です。ですから、3月15日には完全に埋葬は終了したものと思っています。その慰霊祭では本願寺派の川野三暁師が読経を行いました。川野師は戦後に僧正となり参議院議員にもなった人です。ただ先ほどの話に戻りますと、既に申しましたように埋葬記録には明らかな水増しがあります。仮に2月は1日当たり200体を埋葬したとしても5600体ですね。そうすると3月の15日間で約2万6000体を埋葬しないと3万1791体には成りません。3月は1日当たり平均2千体から千5百体の作業量となります。たとえば1日に千5百体を大八車に乗せて運搬し、千5百体分の穴をクワで掘り起こして、その中に千5百体を並べて、そして土をかける。それは1日だけは実行出来ても、毎日毎日続けて行うなど、到底不可能です。しかも戦災で食べ物にも困っている状態にあって、人員、器材等の調達が困難な状況のもとで、そのよ

うな埋葬が出来たかは甚だ疑問です。崇善堂などの他団体を下請けに使ったことにも全然触れていない。それはおかしいですね」

―――東京裁判において紅卍字会は「日本側は(南京占領後)約1ヶ月後迄それ(埋葬)を許さなかった」と言っています。その表現の妥当性を別にすれば、少なくとも1月14、5日までは埋葬は行われなかったと言っている訳です。他方、南京大学ベイツ教授の2月14日付けのアメリカ向け報告によりますと「1日に200体埋葬」という表現が見えますから概して2月は「1日に200体埋葬」が限度であったと思われます。そしてそのことは丸山さんのお話とも符節が合います。又、南京ドイツ大使館ローゼン書記官の3月4日付け本国宛報告によれば「紅卍字会は毎日500から600体を共同墓地に埋葬」と報告されていますから、概して3月は「毎日500から600体」の埋葬であったと言って良い訳です。ところが東京裁判に提出された紅卍字会の埋葬記録によりますと、12月22日には4ヶ所にて合計779体を埋葬したとか、12月28日「雪」の日に6468体を埋葬したとか、1月10日には996体を埋葬、2月7日には151体のほかに843体を埋葬したとか、2月9日には125体のほかに4560体を埋葬、2月21日には5ヶ所にて作業しそのうちの1ヶ所におい

ては5000体を埋葬とか、3月19日から4月29日までは死体収容場所未記入のまま合計4532体も埋葬といった、作文としか思えない数字が、この他にも頻出して来ます。これを丸山さんはどのようにご覧になりますか?

「まず12月22日から1月10日までの埋葬分8243体は全部作り上げたものでしょう。この時期はまだ埋葬が出来なかったはずですから。なかでも、そのうちの12月28日の6468体は(雪の日に埋葬ということから)完全に馬脚をあらわしたものです。

それから2月21日の下関魚雷軍営埠頭に5000体埋葬したというのもマユツバ物です。そこにはそんなに多くの死体を埋葬する空き地は無かったはずです。しかも2月21日はこの5000体の他にも4ヶ所に分けて705体を埋葬していますから1日の作業量としては705体が精一杯で、とても5000体には手が回らないはずです。だからこの5000体についてはウソと断定せざるを得ません。2月9日の4560体も1日の作業量としては想像もつかないほど大きな数字です。この遺体収容所の上新河や江東橋にはかなりの多くの死体がありました。ここでは殆ど死体を運搬する手間がはぶける利点がありますが、それを考慮に入れても4560体という数字は相当割り引きして考えるべきでしょう。次に3月19日以降の埋葬が6231体も計上されていますが、ある程度の落ちこぼれはあったかも知れないけれども、そんなに多く残っていたとは考えられません。その他5月16日以降も城内各地で死体収容という欄が何ヶ所か見受けられます。それが男、女、子供と、並べて記入されたところを見ると一般市民の虐殺死体を匂わせたものなのでしょうが、3月以降、城内で、そんな事件は

全く起きていません。これも作り上げられた数字と考えられます。総じてこの統計表は以前に紅卍字会が自治委員会に報告した数字の不合理性を隠すために合理性を装って作り替えられたものと考えられます。しかしその時期の状況に照らし合わせてみると、却って事実に合致しない多くの問題点を露呈しています。少なくとも1万8000体以上の過大計上があると見てよいのでは無いかというのが私の結論になりますね」

(丸山進氏略歴、大正2年生まれ、元鹿児島県庁印刷局長、82才)

南京事件でもっとも信憑性のある第一級史料は、ルイス・S・C・スミス博士の『南京地区における戦争被害調査』であると私は信じている。南京事件を調査するうえにおいて、これ以上の科学的・合理的な信頼のもてる調査資料は他に無いと言っても過言ではなかろう。

スミス博士は金陵大学社会学科の教授で、以前にもこの種の戦争被害調査を行っており、いわばこの道のベテランである。博士は国際委員会の書記長と会計係を兼務し、安全区の治安と日本軍との接衝に尽力してきたが、国際委員会の任務がいちおう2月10日で終わり、その任務を自治委員会にゆだねて解散する。すると博士は、3月から4月にかけて、ベイツ教授らの助力を得て、多数の学生を動員して、2人1組で無差別抽出法により、戸別に尋問し、南京市民のうけた戦争の被害状況を調査したのである。その調査の実施方法を見ても実に細心・精密であり、合理的でかつ公平である。今日の時点からみても、これ以上の調査は求められないのではないかとさえ思われる。

家族調査員は入居中の家屋50戸に1戸の人の住んでいる家を抽出して、直接尋問によって調査し、その総計を50倍して数値を出した。家屋調査は10棟に1棟の割合で調査し、その損害状況を総計して10倍した。これはきわめて高い精度をもった調査と言わねばならぬ。(ちなみに、いつも話題になるビデオ・リサーチ調査は1万7千台に1台の割である。)

| 日 付 (1937-1938) |

死亡原因 | 負傷原因 | 拉致さ れたも の** |

死傷者 総 計 |

兵士の暴 行による 死傷者の 比率(%) |

||||

| 軍事 行動* |

兵士の 暴 行 |

不明 | 軍事 行動* |

兵士の 暴 行 |

不明 | ||||

| 12月12日以前 12月12、13日 12月14日~1月13日 1月14日~3月15日 日付不明のもの |

600 50 ― ― 200 |

― 250 2000 ― 150 |

― ― 150 ― ― |

50 ― ― ― ― |

― 250 2200 ― 600 |

― ― 200 ― 50 |

― 200 3700 250 50 |

650 550 4550 ― 1000 |

― 91 92 ― 75 |

| 計 | 850 | 2400 | 150 | 50 | 3050 | 250 | 4200 | 6750 | 81 |

| 12月13日以降の暴行 件数の比率 (%) |

89 | 90 | |||||||

調査地区は城内だけでなく、城壁に沿う下関(シャーカン)や水西門および各城門外の地区まで含めている。

調査期間は3月9日から4月2日にわたって行われ、4月19日から23日まで補足作業が行われた。建物調査は3月15日から6月15日まで行われた。

さらに南京近郊6県にわたる農業調査も実施している。その期間は3月8日から23日までである。穀物、種子、農機具および死亡率まで調査している。

戦争による被害者の状況は右表の通りである。報告によると、死者3250人のうち軍事行動によるもの850人で、兵士の暴行によって殺されたものは2400人であり、負傷した者3050人である。「軍事行動」というのは、戦闘中、砲弾・爆弾あるいは銃弾で死亡したものである。注欄にあるように、この2400人の89%、負傷者3050人の90%は12月13日以後、すなわち日本軍が同市を占領して以後におきた事件である。また拉致された4200人は、日本軍に荷役あるいはその他の労役に徴発されたものもあるが、6月にいたるも消息はほとんどない。「日本軍によって殺された者の数をかなり増加させるに違いない」と博士は言っている。

このスミス博士のもっとも信憑性ある学術的調査報告に対して、虐殺派は全然これを無視して取り上げようとしない。洞富雄氏ごときは「右の人的損害を“悪用”されては困る」とさえ言っている。(K155ページ)というのは、スミス博士の調査報告を使うと南京市内の日本兵暴行による死者は2400人であり、拉致されたもの、つまり行方不明者は4200人、合計しても6600人である。

ところがスミス調査の“悪用”を戒めている洞氏が、同じ著書の中で、スミス調査の南京周辺6県の死者の数をあげ、「一般住民の死者があまりに多い点に注意」と記し、エドガー・スノーが『アジアの戦争』の中で「上海・南京間の人民の殺された数30万人」とあるのは、妥当な数値だとしている。要するに「つまみ食い」である。自分の都合のいい、大量殺害に利用できる部分は「つまみ食い」し、都合の悪い部分は切り捨てるという手法である。

なお洞氏は2400人を「日本軍による無差別虐殺」という言葉を用いているが、これまた事実を誣(しい)るものである(空爆その他による死者は600)。

東京裁判で弁護側はスミス博士を証人として喚問することを強く要求するのであるが、しかし裁判所は弁護側の要求をしりぞけてスミス博士の宣誓口供書を証拠として受理した。博士は国際委員会の活動を述べたのち「私は1938年の春に南京地区の戦災の状況を検分しました。その結果が『1937年12月より1938年3月に於ける南京地区の戦禍及都市村落の調査』と云う書物になった訳であります。この本は1938年6月付で南京国際救恤委員会で発行されました」と自信をこめて述べている(「速記録」58号=21・8・29)。

前述のごとく、東京裁判には偽証罪というものがない。博士はこの口供書を南京で書いている。国民党および南京市政府は、官民あげて日寇罪行調査に懸命の時である。スミス博士がもしその気になれば、あの調査は日本軍占領下にあったことを理由に、いくらでも水増し修正できたはずである。ベイツ教授のように前言をひるがえすことも容易であった。しかし博士はそうしなかった。学者としての誇りと良心、業績への自信があったのである。「南京地方院検察処敵人罪行調査報告」が前述の通り「34万人大虐殺」のレポートを作成したのが21年の2月である。博士が口供書を執筆したのは同年6月である。博士は「オレの方が正しい」と言外にこれを表明し、自分の調査書の一字一句も修正を加えることをしなかったのである。

いま1つ重要な点は、中国の若い青年が2人1組となって、3つの団体の通行証をもらい、南京近郊の6県を手分けしてくまなく調査しており、農民達から戦争被害の状況を尋ね回っていることである。もし伝えられるごとき非戦闘員の“大屠殺”があったとするならば、その種の重大なる聞き込みは、スミス博士やベイツ教授その他の委員に報告されるはずである。報告があれば『南京地区における戦争被害』のあの詳細なる著書の中に記載されないはずはない。そうした記載がないということは、そのような事実は無かったということである。つまり、学生諸君が南京城周辺の6県を歩き回って調査したが、そこには大量の集団殺戮など無かった、ということを意味しよう。

「日付別による死傷者数および死傷原因」表において

*「軍事行動」とは爆撃・砲撃・戦場のおける銃撃を指す。

**これら拉致されたものについては大半がまったく消息不明である。

日本軍と戦った中国側の資料に南京事件はどう書かれているか?

いま筆者の手許に『中国現代史料叢書=対日抗戦』という著書がある。何応欽上将著、呉相湘編、第一版は1948年(中華民国37年)12月、第二版は1962年(中華民国51年)6月発行、発行所は台北市文星書店。

言うまでもなく南京戦を戦ったのは、現在の北京政府でも中国共産党軍でもない。台湾の中華民国政府、すなわち蒋政権の国民党政府であり、その軍隊である。当時の中華民国陸軍一級将校(大将)で、軍政部長(国防省)兼軍事委員会委員長何応欽将軍が、中華民国26年(昭和12年)の廬溝橋事件から日本が大東亜戦争で敗北する中華民国34年(昭和20年)までの8年間にわたっておこなった軍事報告を1本にまとめたのが本著である。軍事報告というのは、日本の国会に相当する全国代表者会議に毎年報告して承認を得るもので、実に688ページにおよぶ浩翰なもの。

その内容の豊富さと正確さは、序文にあるように「均為当時実況、官方史料、当以斯為最備」 ―すなわち「当時の実況に基ずいた公式史料であり、最も完備したもの」とみてよく、数百の統計や戦闘地図の入ったくわしいレポートであり、戦死者や負傷者の数も百人、10人単位といったこまかい数字までならべている。軍編成や戦闘状況も精密をきわめている。中国側の史料としてはこれ以上ない第一級の公式資料と言えよう。

| 上海・南京戦(第3戦区) | 全中国第1、第2、第3、第5、 第10戦区 |

|||||

| 負 傷 | 戦 死 | 合 計 | 負 傷 | 戦 死 | 合 計 | |

| 将 校 |

3,288 | 1,638 | 4,926 | 9,810 | 4,884 | 14,694 |

| 兵 下士官 |

62,052 | 31,362 | 93,414 | 233,142 | 119,856 | 352,998 |

| 計 | 65,340 | 33,000 | 98,340 | 242,952 | 124,740 | 367,692 |

では何応欽上将は南京戦に対してどのような軍事報告を行ったか?

この報告は、首都南京の失陥の傷痕もいまだ生々しい昭和13年春、漢口で開催された臨時全国代表者大会で行われたもので、報告書の期間は、中華民国廿6年(昭和12年)7月の廬溝橋事件から同廿7年(昭和13年)2月までとなっている。その軍事報告の目次のうち、

(1)自開戦起至南京失陥止作戦経過

というのがあり、82貢に「南京之失陥」がある。「南京之失陥」自体はわずか6行で、非常に簡略に見えるが、損害人員等細部に関しては、この後の、

(2)南京失陥後至三月初旬止、作戦経過

でくわしく編成上のことや戦闘状況など細かい数字をならべて紹介しており、南京の部分だけをとくに外した訳ではない。兵員の損害等については別に「我軍之状況」という項を設けてくわしく説明している。

「南京之失陥」を翻訳すると次の通りである。

4 南京の失陥

11月26日、錫澄線(しゃくちょう)を放棄したのち、すなわち教導総隊、第36師、第88師に南京の守備を命ずると共に、これに74軍、第66軍、第83軍、第10軍を参加せしめた。

思うにこれらの各部隊は戦闘久しきにおよび、疲労困憊(ひろうこんぱい)に耐えず、蘇州河を撤退して南京に至ったが、途中転戦し、いまだ整頓の余暇も得ていない。とくに第10軍は新兵が多く、戦闘力に欠けるところがあった。12月5日からの湯山、淳化鎮付近における激戦の後、8日遂に湯山陥落、やむなく複廓陣地を撤退したが、敵は攻撃の手をゆるめず急追し、各部隊は溢血苦戦を重ねた。しかるに死傷者相次ぎ、12日最後の陣地である雨花台を守りきれず、遂に南京放棄を下命した。敵は13日我が南京城を占領した。

ここには日本軍の暴虐も“南京大虐殺”もどこにも出てこない。なおこの報告書には戦闘ごとに詳細な統計が百数十点付録されているが、この報告書の中にも“南京大虐殺”を匂わせるようなものは何もない。

上海・南京戦(第3地区)における中国軍の戦死者は次のように報告されている。すなわち、戦死者(将校・下士官兵)3万3000、負傷者6万5340、合計9万8340である。ちなみに、日本軍の戦死者2万3104、戦病者約5万に対比して少なめな感がしないでもないが、ほぼ妥当な数値と見て良かろう。

それにしても上海戦で日本軍がいかに多大な犠牲を強いられたか、想像を絶するものがある。日本軍の犠牲のほとんどは上海戦である。この恨みが南京戦に持ち込まれたとみてよい。逆に中国軍の犠牲は上海戦もさりながら南京戦が圧倒的である。となみに蒋介石の日記を、後年編集した『蒋介石秘録』によると、「南京攻防戦における中国軍の死傷者は6千人を超えた」(前掲書⑫69ページ)とある。味方の死傷は内輪に、敵の死傷は誇大に宣伝するのは戦時宣伝のつねである。日本の大本営が南京戦の戦果として敵の死傷者8万6千人と発表したのはむろんオーバーだが、蒋の6千人も少なすぎよう。

いずれにせよ、南京に万を越す大虐殺があったというような記録は、中国側の第一級公式資料である何応欽上将の軍事報告の中にさえその片鱗も見出せない。

中国問題の評論家であり、何応欽将軍とも昵懇(じっこん)の高木桂蔵氏は筆者に資料を提供下さり、次のように述べている。

「南京戦で万一、支那の軍民が何万も何十万も殺されていれば、そのことがこの報告書に載らないはずはない。ところが、日本軍による何十万もの虐殺があったなどということは、この「軍事報告」のどこにも載っていない。これまで南京に関する多くの論争があったが、このような日本の交戦相手国の公式一級資料が、日本で出されなかったことは、むしろ不思議といってよかろう。」

まさに高木氏の言うとおりである。東京裁判が公正な裁判ならば、当然、重要証拠史料として採用されたであろうし、また台湾の中華民国政府も、北京の中共政府も、当然、この重要資料を所持しているはずである。

ところが、日本が戦争にやぶれ、東京裁判が始まると、南京事件に関する資料はガラリと変わる。2級、3級以下の資料価値ゼロの伝聞資料、政治的宣伝資料、憶測や創作に類するものまでが、次から次へと悪性腫瘍のように吹き出し、そしてそこにもられた数字が一人歩きし始めたのである。

私の知る範囲だけでも、南京事件に関する台湾側と北京側資料の被屠殺数は次のようにまちまちである。

| ◇『八年抗戦経過概要』〈陳誠参謀長〉(1946年) | 10万人以上 |

| ◇『抗戦簡史』〈国防部史政処〉(1952年) | 10万余人 |

| ◇『国民革命史』〈中華民国各界紀念国父孫文誕辰百年〉(1965年) | 10万人以上 |

| ◇『抗日戦史』〈国防研究院〉(1966年) | 10万人以上 |

| ◇『中日戦争史略』〈国防部史政局〉(1968年) | 10万余人 |

| ◇『抗日禦侮』〈蒋経国〉(1978年) | 20万人 |

| ◇『改造日報』〈1945年) | 43万人 |

| ◇南京地方院検察処敵人罪行調査委員会(1946年) | 34万人 |

| ◇『人民日報』〈1946年) | 20万人 |

| ◇『工人日報』〈1946年) | 30万人 |

| ◇『中国抗戦史』〈舒宗傅・曹聚仁共著〉 | 30万人 |

| ◇『人民中国』〈日本語版〉(1947年) | 30万人 |

| ◇中国国定教科書〈現在使用中〉 | 30万人 |

| ◇南京大屠殺〈南京大学歴史学部〉(1948年) | 数十万人 |

| ◇南京市史文資料研究会編『証言・南京大虐殺』(1984年) | 40万人 |

(1)これらの資料はいずれも東京裁判以後の刊行物であり、私の言う「後期史料」である。

(2)不思議なことに、日本と戦った当の相手の中華民国政府関係の刊行物がおしなべて10万余であるのに、中共政府関係の発表は30万以上から、40万→数十万まである。

(3)その中共政府の発表が必ずしも一定しておらず、しかも時代と共にその数値は大きくふくらんでいる。要するに確固たる証拠に基ずいたものではなく、全くの政治的数値である。

しかるに、この数値は日本にも伝播し、日本人の手による告発が始まっている。その告発はむしろ中国より熱心でかつ執拗であるのみならず、日本の教科書にまでこの政治的な数値が載るようになった。日本は子々孫々に至るまで、未来永劫に、この天文学的な虚構の数値の前に跪座(きざ)しなければならないのか―――こうした感慨を抱くのは私一人ではあるまい。

困ったことに、この数値は今や、政治・外交の道具として駆使され始めているのである。

それでは当時、中国共産党および共産軍は南京事件をどのようにみていたか?もし伝えられるごとき何十万もの大虐殺―――いうところの南京アトロシティーがあったとするならば、これこそ絶好の抗日宣伝の材料であり、人民に味方し、国民党を批判する立場にある彼らが黙って見過ごすはずはない。

ところが共産党も共産軍も、南京陥落については国民党のだらしなさを非難しているだけで、「南京虐殺事件」のことなどどの文献にも出てこない。

「何応欽将軍の軍事報告同様、南京に大虐殺があったという記録はどこにも見当たらない」―――高木桂蔵氏は次のように指摘する。

「『抗戦中の中国軍事』という本が中国大陸で出ている。当時の中国側の軍事に関する刊行物を集めたもので、この中に当時出版された中共の『軍事雑誌』1938(昭和13)年6月20日、刊行第109号があり、その中に初めて南京の戦闘記録が出ている。その部分は次の通りである。

『十二日夜、敵軍侵入城内・激烈之巷戦・自此開始・同時機空軍亦協同作戦・迄十三日午・城内外仍在混戦中・戦軍以政府業巳西移・南京在政治上・軍事上・巳失其重要性・為避免無謂的犠牲・乃退出南京・・・・・』(原文のまま)。

すなわちどこにも、日本軍による市民の虐殺とか捕虜の大量殺戮のことなど出てこない。もし万一あったとしたら中国共産党は黙っていなかったろう。(「月曜評論」59・2・27)

南京事件について、日本人が知らなかったと同様、中国人も――中国共産党も国民党も――知らなかった。知らなかったのではない、このことはそうした大事件などなかった何よりの証拠である。

『中国の歌ごえ』を著した著名な米人作家アグネス・スメドレー女史――彼女は日本の進路を変えたとまで言われるソ連のスパイ、リヒアルト・ゾルゲと尾崎秀実を上海で会わせたコミュンテルンのメンバーでもある――が毛沢東、朱徳、周恩来ら共産党幹部と起居を共にし、延安から漢口へ移るまでの詳しい日誌を書いている(邦訳『中国は抵抗する』=岩波書店)。それには南京陥落という記述があり、その感想については述べているが、日本軍の暴虐や大量殺害にかんしてはこれまた全然触れていない。

1938年(南京事件の翌年)夏、インドの医師団5名が医療救護班を組んで漢口にやってくる。彼らは国民党や共産党の首脳らと会談しており、その記録が残されている。中国側はずいぶん日本軍の犯罪行為や、各地での戦闘状況などくわしく述べているが、ここにも南京事件に関しては全然触れていない。

これを要するに、台湾の中華民国政府も。北京の中華人民共和国政府も、“南京大虐殺”の合唱をはじめだしたのは、日本が戦争に敗れ、連合国によって一方的に裁かれた東京裁判や各地でのB・C級戦犯裁判が始まってからのことである。それまでは南京事件はなかったのである。日本人ばかりでなく、中国人にとっても、南京事件は東京裁判から始まったのである。

例の中国の公式資料と称する『証言・南京大虐殺』を翻訳した姫田光義氏は、事件当時、国民党にも中共側にも、南京事件に関する記録が何一つ存在しないことに触れて、まことに奇妙な解釈を下している。紹介しよう。

姫田氏は「南京大虐殺から3、4年たって発行された中共側の抗日戦争に関する比較的まとまった書物の中にもこの事件(南京事件)のことは依然として触れられていない」と告白し、その理由として、「中国側がこの事件を大々的に取り上げていないのは、抗日民族統一戦線が出来たばかりなので、国民党に対する政治的配慮があったからだと思われる」と言うのである(S-218ページ)。 冗談も休み休み言ってもらいたい。延安の時事問題研究会で発行した『抗戦の中国叢書』(1941年刊行)のうちの一冊『抗戦中の中国軍事』の中では、南京の失陥は国民党軍の作戦の拙劣さにあったといって「わが退却部隊を極端な壊滅的混乱に陥いれたものは誰か」ときびしく責任を追及し、国民党軍の作戦の拙劣さを徹底的に非難している。のみならず「嘆かわしかったのは若干の政府高官が、遷都の正しい意味を理解せず《逃亡》だと考え、冷静さを失い、理性を失い、人心を動揺させ、外国人に嘲笑されるような現象を生み出した」(前掲同書219ページ)と、完膚なきまでに国民党政府指導者をやっつけている。ここまで批判しながら、南京事件には一言も触れていないのである。

さらに姫田氏は、「南京大虐殺のニュースが、当時はそれほど大きな反響が(中国内で)おこらなかったのは、日本の報道管制がこのニュースを一般中国人に知らせなかったことが一番大きな理由であろう」(S-217ページ)と言っている。日本の報道管制(?)が中国政府や中国のジャーナリズムを沈黙せしめたとでも言うのであろうか?日本は南京事件に関し報道管制も箝口令(かんこうれい)も敷いていない。よしんば敷いたとしても、中国民衆の声を抑圧し、沈黙せしめるほどの威力などあろうはずがない。子供だましのような評論である。「朝日」は書評で姫田氏のこの解説を「光っている」と評価しているが、一体何が光っているのだろうか?

その中国共産党が、半世紀近くも経た今日「南京では40万人の人々が虐殺された」(S-162ページ)「動かぬ証拠は山の如く、言い逃れは許さない」(S-60ページ)と声高に叫び始めたのは一体どうしたことなのだろうか?

先にも述べたが、中・高校の教科書には、「当時国際的非難を受けた」とか「世界の非難をあびた」と書いてある。本当に国際的非難をあびたか、この点を検討してみよう。

当時、国家間の問題を解決する機関として、現在の国際連合の前進である「国際連盟」が第一次世界大戦後設立されていたことはご存じの通り。国際連盟はアメリカは最初から列外におり、ソ連は加盟せず、日本が満州事変で脱退してのちドイツも、やがてイタリアも相次いで脱退する。しかしアメリカはオブザーバーとして出席しており、紛争に関する国際会議などが開かれると参加していた。また日本にもいろいろな国際会議への参加の呼びかけがあり、ソ連も1937年の南京事件の頃は参加していた。

例えば昭和12年8月から開かれていた国際連盟総会は、支那事変を「23ヶ国東亜諮問委員会」に付託したが、アメリカはこの委員会に列席しており、日本にも参加の呼びかけがあった。また該委員会の決議として、11月ブラッセルで会議が開かれたが、これにもアメリカは列席し、日本にもベルギー政府から招請状が来ている。しかし日本は双方ともこれに参加を拒否している。 当時国際連盟の舞台は、国際的な諸問題の華々しい討論の場であった。支那事変のはじまるころには加盟していたソ連の強力な後押しもあり、蒋介石政権にとって国際連盟は日本に対する重要な外交交渉の舞台であった。南京陥落の直前、日本の平和条約にかんする提案を、ブラッセル会議の進展とてんびんにかけ、返答が遅れたことはよく指摘されるところである。

当時、支那の国際連盟の代表は顧維均である。彼は1919年のパリ会議のときすでに支那代表をつとめ、国際連盟創立以来の支那代表で、コロンビア大学出身、アメリカの政界にも力をもつ国際的な「支那の顔」であった。

昭和12年8月13日から10月6日まで国際連盟第18回総会が開かれる。このとき支那は北支事変を提訴した。本件は23ヶ国東亜諮問委員会に付託され、この委員会は支那を支持する事と、ブラッセルで会議を開くことを決めた。続いてブラッセル会議が開かれるが、この会議で、「日本に抗議する対日宣言文」が採択されている。さらに支那は、南京・広東に対する「日本の空爆を非難する案」を提訴し、これまた委員会・総会で採択されている。

このように、当時支那は日本の軍事行動に対していちいち提訴し、これに対し国際連盟はこの支那の言い分を受け入れて、日本に対しそのたびに、非難決議を行っているのである。

南京陥落の翌13年1月26日から、第100回国際連盟理事会が開かれる。英・仏・ソ・中の4ヶ国代表による「支那事変問題小委員会」も同時に開かれ、支那に対する国際的援助問題が討議されるが、非加盟国の米の態度が消極的なため、支那の思うようにならなかった。しかし、2月3日の理事会では、2ヶ国棄権の外は全員一致で、支那を支援する決議案が可決された。

顧維均代表の八面六臂の活躍ぶりが、次々と功を奏し、まさに顧維均は国際連盟のスターであった。

若し伝えられるごとき南京アトロシティーズがあったとするなら、日本軍の略奪、強姦、暴行などの非人道的行為があったとするなら、まして「広島・長崎以上の大虐殺」があったとするなら、当然この会議にかけられ、日本軍非難の決議となったに違いない。しかるに支那代表顧維均によるその提訴からなかったのである。

この年の5月9日から第101回国際連盟理事会が開かれるが、支那はこの理事会で、日本軍の空爆と、山東戦線における毒ガス使用を非難する提案を行い、これが満場一致可決されている。すなわち、日本軍の南京空爆の非難や、山東における毒ガス使用の非難決議はあっても、“南京虐殺”の非難提訴はなかったのである。議題にさえのぼっていないのである。

この一事を見ても、“南京虐殺”がいかに東京裁判によって作られた虚構であったかが解ろう。言い換えれば、東京裁判以前には、南京事件は存在しなかったのである。(筆者〈注〉この項では当時の呼称「支那」を用いた。)

それでは、外交面ではどうか?

昭和13年1月16日の近衛内閣の「爾後(じご)国民政府を相手とせず」の声明以後、日中両国は双方とも大使を引き上げるが、中国の日本に対する非難や抗議は依然として続いていた。特に11月、国民政府が重慶に移ってからは、王寵恵外交部長声明、蒋介石声明、国民政府声明、全国代表者大会宣言・・・・と言った形で日本に対する抗議的主張が頻繁に行われた。しかしそのもろもろの抗議の中にも南京事件に関する抗議は全然見当たらない。

米砲艦パネー号撃沈事件、英砲艦レディバード号砲撃事件に対する日米、日英交渉に対しては、日本は官民あげて陳謝し、米英の要求に沿ってこれを解決した。中国に多くの権益をもつ米、英、仏等からさまざまな抗議が寄せられ、日本側もそのつど謝罪したり、物資の破損など、一々弁償している。外務省資料館にはその弁償物資の一覧表があるが、自動車、小型船舶はじめ、その数はじつにおびただしいものがあり、当時の日本外務省がいかに米・英・仏・ソ等の機嫌を損じまいとして努力したかが解る。

通常国際的抗議というときは、2ヶ国以上の複数国家が協同して申し込む抗議のことを言う。それが行われたのは、昭和12年9月22日、アメリカ、イギリス、フランス3国による日本の南京空爆に対する抗議である。それ以外には何の抗議もない。

日本軍の南京空襲は無差別爆撃だ、というのである。スミス博士の被害調査によると、空爆、砲撃による南京市民の死者はわずか600人である。(上掲参照。)またN・Yタイムズのダーディン記者の表現をかりると、中国兵の焼き払いの狂宴《清野作戦》のすさまじさは、日本軍の空爆の比ではないと言っている。もちろん難民区には一発も投下していない。そのような空爆の被害に対してさえ、米・英・仏3国はそろって日本を非難し抗議しているのである。それなのに、いわゆる南京アトロシティーズについては一言半句の抗議もしていないのである。

これは一体どういうことか?要するに、そのような事件は無かった。無かったから抗議のしようもない訳である。―――そう理解するよりほかにない。それが教科書にまで「日本は国際的非難を受けた」「世界の非難をあびた」とある。教科書執筆者や文部省検定官にお伺いしたい。一体どこの国が、いつ、どのような非難をしたかを教えていただきたい。

(1) わずかにティンパーリーとダーディン

以上見てきたように、日本軍と戦った蒋介石の国民党政府も、中国共産党も、当時、南京に大虐殺事件があったなどとは言っていない。言い始めたのは、10年後の東京裁判が始まってからのことである。それでは、欧米諸国においてはどうか?これまた次の2書を除くほかは、さして大事件として騒がれてもおらず、その報道も“大虐殺”ではなく、軍紀上の問題であった。

一つは、マンチェスター・ガーディアン記者のティンパーリーによる『戦争とは何か=中国における日本軍の暴虐』という日本軍非行告発の書である。この本は南京占領の翌年3月中国語に訳され『外人目屠中之日軍暴行』の名で、郭沫若が序文を書き、抗日宣伝の教材として頒布された。内容は南京事件のほかに華北、華中の爆撃など外国人のレポートや書簡をまとめた本である。付録として前述の国際委員会の公文書の一部が加えられており、戦後日本語訳に重訳され『外国人の見た日本軍の暴行』(評伝社発行)と題して出版されている。

この本は虐殺派のバイブルで、藤原彰氏も岩波ブックレット『南京大虐殺』で真っ先に取り上げているのがこの書物である。

周知の通り、ティンパーリーは当時南京にはおらず上海で活動していた。つまり彼は南京事件は見てもおらず、何にも知らないのである。先の書物は南京にいる友人や宣教師たちの反日的な手紙をただ編集しただけのものである。もちろん検証したものではない。すべて伝聞によるもので、あとから紹介するエドガー・スノーの1940年に書いた『アジアの戦争』と共に伝聞による第2次資料である。

藤原彰氏は、この著書の信憑性を証明するために、当時同盟通信社上海支局長であった松本重治氏の『上海時代』〈下〉の一節を次のように引用している。

「松本氏は『ティンパーリー君、私も日本人の端くれである。南京の暴行、虐殺は全く恥ずかしい事だと思っている。貴著が一時は、反日的宣伝効果をもつだろうが、致し方ない。中国人に対し、また人類に対し、われわれ日本人は深く謝すると共に、君の本をわれわれの反省の糧としたいものだ。丁寧なご挨拶で、かえって痛み入る』と答えたという」(前掲書9ページ)

上の引用文は確かに『上海時代』〈下〉250ページにある。しかし、その文のすぐ後に、「それから6月頃になってその本を買い求め、通読しようとしたが、読むにたえない事実の羅列なので半分くらいでやめてしまった」とある。

これまた「つまみ食い」である。松本氏は南京事件について直接何も知る立場になく、またティンパーリーの本を読んだ感想として藤原氏が引用した先の言葉を喋ったのでもない。従ってその言葉は単なる社交辞令的なものとしか言いようがない。松本氏の読後感は「読むにたえない事実の羅列なので、半分くらいでやめてしまった」のである。注(1)

その後松本氏は、南京で取材にあたった新井正義、前田雄二、深沢幹蔵の3氏から直接話を聞き、「3氏が話してくれた共通の点は、戦闘行為と、暴行、虐殺との区別がなかなかできないことであった」(『上海時代』〈下〉251ページ)と述べ、彼らの話を総合しても「万を単位とする虐殺はあり得ない」(旬刊『世界と日本』447~9ページ)と述べている。

いま一つはN・YタイムズのF・ティルマン・ダーディン記者のレポートである。彼のレポートは12月18日と、1月9日の同紙に掲載された長文で本著でもすでにしばしば引用している。

日本軍の暴虐に対する非難もあるが、このレポートの約3分の2以上は、別項で紹介したように、中国軍によるすさまじいばかりの「焼き払いの狂宴」ぶりや、敗残兵の便衣に着替えての難民区への潜入や、あるいは略奪の模様などが描写されていて、非難しているのはむしろ中国軍に対してである。

しかし、両軍の戦死者や日本軍による処刑者数など、言うまでもなく推測で、矛盾したところもある。彼の推測は、防衛軍5万のうち、「少なくとも3万3000の兵力が殲滅された。これは南京防衛軍のおよそ3分の2にあたるもので、このうち2万人が死刑に処せられた」(AⅡ284ページ)とある。彼はまた別の所で「およそ2万人の中国兵が日本軍によって処刑されたことはありうる」(前掲書292ページ)と述べている。そうかと思うとまた別の所で「包囲中の日本軍の死傷者は実際に総計1000人くらいのものであろうが、中国側の死傷者は3000から5000、いやそれ以上にのぼるであろう」(同書294ページ)と述べている。

最後にダーディンが最も力をこめてこの長文のレポートの締めくくりで非難しているのは、蒋介石総統や唐生智将軍が、市民や敗残兵をおきざりにして自分一人の安全を求めて遁走したため、あのような大混乱を起こしたのであると言ってその責任を追及している点である(108ページ)。

『中国の赤い星』(1938年)等の著書ですでに高名になっていたエドガー・スノーが書いた『アジアの戦争』は、南京事件の3年後の著書である。しかも彼は南京に居たわけではない。すべて伝聞であり、資料的価値はない 注(2)。それに本著は、日中戦争全般にわたって記述しており、南京にふれているのはほんの数ページに過ぎない。それも前記のティンパーリーやダーディンの加工作品であり、信憑性はゼロと言っても良い。ただ彼の名声と筆力で、南京事件のプロパガンダには役立った様である。

<注>(1)は谷口厳氏の「ゼンボー」60・2月号および61・2月号による。

(2)洞富雄氏も「スノーの記述は2次資料であり、したがって、まちがいもある」と言っている。

(2) 南京事件に対する社説なし

戦果が南京におよんだ12月12日、多くの記者はパネー号に乗って南京を脱出した。南京に残った記者は次の5人である。

N・Yタイムズのダーディン、AP通信のマクダニエル、シカゴ・デイリーニュースのアーチボールドスチール、ロイター通信とブリティッシュニュース・エージェンシーのスミス、パラマウント・ニュース映画のアーサー・メンケン。

このほかに、ロンドン・タイムズのマクドナルド記者は、パネー号が沈没したため一旦収容され、17日上海に戻るが、その途中、15日南京にまた舞い戻って取材している。

南京事件は、ナンキン・アトロシティーズとして海外に大センセイションを巻き起こし、諸外国から非難をあびた。知らないのは日本人だけであったと言われている。藤原彰氏も、その著『南京大虐殺』の中で、「おびただしい数の日本軍の残虐行為の報道が世界をかけめぐった」(同書6ページ)と書いているが、ほんとにそうか?

世界中の何万とある新聞のうち3~4の新聞が報道したからと言って、世界的ニュースと言えるだろうか?国際的非難を浴びたという事になるであろうか?この様な報道は一過性のもので、「一部に報道された」たぐいのものである。とくに当時中国のニュースを独占していたロイター、AP、UP、アヴスと言った大通信社の記者が南京や上海に駐在していながら、「アウシュビッツに匹敵するような何十万もの中国人を大量虐殺した事件」を見逃したなどと言うようなことは到底考えられない。

評論家阿羅健一氏は、「N・Y・タイムズ」の1937年12月1日から38年1月末までの毎日の記事の目次抜粋、同じくアメリカにおける代表的な雑誌である「タイム」の記事、および英国の「ザ・タイムズ」の目次を抜粋するといった大変な作業に取り組んでいる。紙数の関係で抜粋表をお目にかけれないのは残念であるが、その概要は次の通りである。

昭和12年12月のN・Y・タイムズのトップを幾度もにぎわしたのは何といっても米砲艦パネー号撃沈事件である。13日から26日までの2週間にわたり、連日一面トップをかざって報道されている。一面だけでなく、例えば14日付けのごときは16、17、18、19、21、24面で取り上げている。これほどのビック・ニュースはこの前例をみない。これに比べると、ダーディン記者の2回の署名入りレポート(12月18日、1月9日)は、長文ではあるが決して大ニュースではない。

また「南京大虐殺」がトップ記事になったことも、社説に取り上げられた事もない。南京事件は社説にもならない雑報記事なのである。

12月から翌年1月にかけて、南京の様子を報道した記事は、小さい1段モノまで含めて10回ある。その中には「難民区の中に逃げていた中国軍の大佐と部下の6人が、日本軍の仕業と見せかけて悪事をはたらき捕らえられた」と言った記事や、「日本兵がアメリカの所有地に入らないよう、アリソン総領事は日本大使館に抗議した」と言ったたぐいのものである。1月28日から30日にかけて、南京で起きたアリソン総領事殴打事件と言うのが記事をにぎわしている。だが大量殺害記事など皆無である。

署名記事のうちマクダニエル記者(AP)は「私の見た死者は戦死者であった。中国兵、日本兵ともに略奪した。日本は安全区を守り、ここには攻撃を加えなかった」と、どちらかと言えば中国軍が悪いという立場で日本軍占領下の南京の状況をレポートしている。スチール記者(シカゴ・デイリーニュース)は「中国兵退却時の混乱と日本兵侵入時のパニック状態」を報道しており、どっちもどっちと言ったとらえ方である。前述のダーディン記者の「日中ともに栄光はない。日本軍は処刑・強姦をした」というレポートと、ともかく、南京に残った3人の記者が書いた3人3様のレポートをニューヨーク・タイムズは掲載している。これらのレポートや記事を見ても、一般市民、とくに《婦女子や子供の虐殺》あるいは《捕虜の大量殺害》など、その片鱗さえもうかがうことは出来ない。

阿羅氏はロンドン・タイムズの12年12月と13年1月の2ヶ月間の記事の見出しをリストアップしている。それによると、英国は古くから中国に進出し、多くの権益や租界を保有している関係上、関心は高く、従ってニュース量も多く、平均すると1週間のうち2回は中国問題がトップ記事を占めている。

12月の主なニュースは上海租界、南京攻略、ソ連の選挙、パネー号事件。1月はスペイン戦争、フランスの政変といったところ。日本軍の占領下の南京の状況については、パネー号からいったん南京に引き返した(15日―16日)マクドナルド記者が、17日上海から打電している。その記事が18日のタイムズにのっている。要約すると、

「12日、中国兵は逃亡し始めたが、逃げる船がないと解ると混乱が始まり、安全区になだれ込み、交通部は放火された。13日、日本軍の掃討がはじまった。数千人の中国兵が安全区に逃げ込んだ。14日、日本軍は大通りを軒並み略奪し、外国人のものも略奪した。また中国兵とみなされる者を処刑した。通りには死体が散在したが女性の死体はなかった。掃討は15日も続いたが街は落ち着いてきた」

という記事である。マクドナルド記者の撮ったパネー号沈没の写真は、1月4日と5日、2回にわたって大々的に掲載されているが、南京にもどったとき「街は落ち着いてきた」と述べているから撮るようなものはなかったであろう、市内の写真は一枚も載っていない。もちろん「大量殺害」も、「虐殺事件」も載っていない。

ロンドン・タイムズの2ヶ月間にわたる記事のうち、南京に関するものはほとんどこれだけで、あとは雑記事ばかりである。

さらに、発行部数ではタイムズに比べ1ケタ多いといわれる「サンデー・エキスプレス」はどうかと言うと、日本に関する大きな報道は2回ある。1回目は12月19日のパネー号事件。2回目は1月23日の「日本は今後どのような外交方針をとるか」という論説記事である。あとはアリソン米総領事の殴打事件報道、たったそれだけである。

さて、アメリカの著名な週刊誌「タイム」は南京事件をどう扱っているか。南京市内の様子にふれた記事は3回ある。1回は12月27日で、妙出すると、「海兵の見ている前で数百人の捕虜が処刑された。市民はちょっとした理由で射たれ、通りには多くの死体があった、戦争につきものの略奪や強姦もあった、数日立ってようやく元に戻った」とあり、明らかにダーディンのN・Yタイムズの記事のやきなおしとみられる。それにしてもこれは虐殺の記事とははるかに遠い。

2月14日号ではスチール記者の「シカゴ・デイリーニュース」からとして、「日本軍は中国兵を処刑した。それ故中国兵は武器や軍服をすべて放棄し、街は武器と軍服でいっぱいだった。日本人にとって処刑は戦争かも知れないが、私には殺人に見えた」という内容の記事である。

第3回目は4月18日で、事件から4ヶ月も経た後のことであり、むごたらしい強姦の話と、少年の語る処刑の話であるが、これもまたどこかの新聞報道のダイジェストである。反日的な「タイム」は、日本が敗れた台児荘の戦争で中国を絶賛し、日本の悪口を書いている。「タイム」によれば支那事変は最大の海外のニュースである。「タイム」の海外ニュースのトップ記事は毎号のように日中戦争である。その意味でこの年(1937年)の「時の人」には蒋介石夫妻を表紙に登場させている。その「タイム」でさえも、南京に大虐殺があったとか、罪もない女子供や武器を捨てた兵士を何万何十万も殺したなどといったニュースもなければ、また日本軍隊の非人道性を非難するような論説も解説記事もない。

もう一度くり返して申し上げる。当時最も反日意識が濃厚であった世界の代表的な米・英の新聞・雑誌に掲載された南京の状況は以上見てきた通りである。決して「当時ナンキン・アトロシティーズとして海外にセンセイションを巻き起こし諸外国から非難をあびた・・・・」というようなことは絶対にないのである。すなわち、藤原彰氏の言うような「おびただしい数の日本軍の残虐行為の報道が世界をかけめぐった」などということは、まったくの虚妄である。

(3) 外人記者団の南京戦跡視察

米・英・仏など先進国のマスコミにいわゆる南京事件なるものが、ほとんど取り上げられなかったのは、そのような事実はなかったからである。その例証を上げよう。

事件の翌年(昭和13年)夏、上海の外人記者クラブが南京戦跡視察を申し出てきた。軍はそれにOKを与えた。彼ら15、6名の記者は飛行機をチャーターして南京にやって来た。そのスケジュール一切彼らが立案したものである。説明は南京の報道部員があたった。彼らは「難民区跡」の病院や捕虜収容所をはじめ、激戦地を訪ねた。このとき一行と共にこれらの各地を回ったのが、当時同盟の南京特派記者の小山武夫氏(のち中日ドラゴンズ社長、東京・品川区在住)である。小山氏はその時の模様を詳しく文章にして(写真と共に)筆者に下さった。

要約すると日支両軍の戦闘状況や彼我の犠牲者数、戦後の治安状況、俘虜の問題など、相当突っ込んだ質問がとび、彼ら同士も想像をたくましくして、いろいろ語り合っていたが、今日問題になっている俘虜の大量殺害や一般市民に対する“虐殺”に類する質問や話題は全くなかった。つまり外人記者同士の間にさえそのような噂すらなかったというのである。

一行は、紫金山、中山陵、中華門、雨花台、下関、江東門さらに足を伸ばして湯水鎮、幕府山などを巡視した。だが、“大虐殺”の話など質問さえでなかったと小山氏は言う。

上海駐在の各国新聞・通信社のより抜きの特派員が15、6名のうち揃って硝煙なまなましい南京戦の戦場を視察したのである。その視察の期間中“虐殺”問題は話題にものらなかったという。米・英・仏等の新聞や雑誌に、南京虐殺事件を見ないのも当然である。小山氏は、さらにこう言う。

「だいいち13年春から3年以上も南京に駐在し、取材に当たっていた私が、ついにそういった風聞さえ聞いていないんですからネ。あればどこかで何かをきくはずですよネ」

私は“南京虐殺”など信じていませんと小山氏は言い切る。

なお松井大将は、南京陥落後上海で外人記者団と2度会見しているが、この席でも今日伝えられるいわゆる南京アトロシティーに関する質問は何ら受けておらず、またパネー号事件やレディバード号事件で米・英の軍司令官等に謝罪し、懇談しているが、その席上でも話題に上っていないという。大将は宣誓口供書の中で、南京に一般中国人の殺害や捕虜の大量殺害事件があったと聞いたのは、終戦後米軍がそのような放送をしていると聞いたので驚き、部下を呼んで調査せしめたと述べている(別項参照)。

教科書には「日本国民には知らされなかった」(中教出版)とある。それならば、「南京事件」について喋ってはいけない、という箝口令が軍なり政府なりから出ていたのであろうか?

答えは全然「NO」である。

「虐殺派」の中には、戦争中、とくに昭和12年末から13年の春にかけて、かくかくの発禁処分や処罰を受けたものがいるといって、あたかも南京事件に関して箝口令が布かれていたかのごとく言う論者もいるが、その内実を見ると、それらはことごとく〈流行卑語〉に類するもので、流言蜚語取締法にふれたモノのリストアップであって、南京事件には何ら関係ないのである。

戦時下の流言蜚語の取り締まりは、いずれの国においても当然の行政措置として行われる。

石川達三氏の『生きている兵隊』で、「中央公論」(昭和13年3月号)が発売と同時に発禁になっている。その理由は、当時の「出版警察法」によると次の通りである。

「『生きている兵隊』と題する記事は皇軍の一部隊が北支戦線より中支に転戦白卯江(はくぼうこう)に敵前上陸し、南京攻略参加に至る間の戦闘状況を長編小説に記述したるものなるが、殆ど前貢に渉り誇張的筆致をもって、(イ)我が将校が自棄的嗜虐的に敵の戦闘員、非戦闘員に対し、ほしいままに殺戮を加うる場面を記載し、著しく残忍なる感を深からしめ、(ロ)又南方戦線に於ける我が軍は略奪主義を方針としているがごとく不利なる事項を暴露的に取り扱い、(ハ)我が兵が支那非戦闘員に対しみだりに危害を加えて略奪する状況、(ニ)性欲のために支那人婦女に暴力を揮う場面、(ホ)兵の多くは戦意喪失し内地帰還を渇望し居れる状況、(ヘ)兵の自暴自棄的動作並に心情を描写記述し、もって厳粛なる皇軍の規律に疑惑の念を抱かしめた」

この理由を見ても解るように、この発禁はあくまで一般的な軍に対する。誹謗の規制で、特に南京で起きた何かを隠蔽せんとするものではない。

当時の規制をみると、12月13日に「海・陸軍省令による新聞記事取り締まりに関する件」として「揚子江方面において我が軍が第三国の艦船に被害を与えたるやの件」―すなわちパネー号、レディバード号事件の報道が規制されている(但し15日には解除)。上海戦に参加した第11師団が凱旋することになり、これに関しても記事の規制が行われている。このように前もっての規制の外、随時省令などが出されていたが、南京事件の報道についてはこのような陸軍省令、海軍省令、外務省令など全然出されていないのである。

なお、前もって行われた報道規制を守らなかったため、南京の報道で禁止処分になったものが3件ある。12月17日の「大阪朝日新聞」、21日の「東京日々新聞」、25日の「国民新聞」の3紙である。これらはすべて、「揚子江上流において我が海軍が実施中の水路開発作業並に其の推進状況に関する軍事機密をバクロしたもの」(「出版警察法」第110号)である。(この項は阿羅健一氏の調査による)。

筆者は取材中、参戦した将兵の方々に、最後に必ず次のような質問をすることにしている。

「南京事件に関して、喋ってはいけない、書いてはならぬ、といった箝口令のようなものが上官からありましたか?」と。答えは一様に「とんでもない、何もありませんよ。」という返事であった。同じ事を従軍記者の方々にも聞いてみた。やはり同様「全然ありません、ただし自主規制はしていましたがね、これは報道にたずさわる者の常識です。」これが特派員諸子の異口同音の声であった。

(1) 120人のプレスマンは何を見たか

鎌倉市よりも狭い南京城内に、日本の新聞記者やカメラマンが、約120人も占領と同時に入城して取材にあたっていながら、前述の今井正剛、鈴木二郎記者の虚構を除くほかは、1人として婦女子の虐殺や一般市民および捕虜の大量虐殺などは見ていないのである。当時、「朝日」「東日」「読売」「日経」など全国紙の各支局をはじめ、地方紙や通信社も、南京に特派員を派遣している。これらのプレスマンが異口同音に言うには、「東京裁判で、南京にあのような大事件があったと聞いて驚いた」である。これは南京に入城した将兵たちもほとんど同様である。当時、読売新聞の上海特派員だった原四郎氏(現在読売新聞社顧問)は「世界日報」の記者にこう述べている(57・8・31)。

「わたしが南京で大虐殺があったらしいとの情報を得たのは、南京が陥落して3ヶ月後のこと。当時、軍による箝口令が敷かれていた訳ではない。なぜ今頃こんなニュースが、と不思議に思い、各支局に確認をとったが、はっきりしたことはつかめなかった。また中国軍の宣伝工作だろう、というのが大方の意見だった。」

これと同じ意味のことを東京日々新聞特派員五島広作氏が書いている。氏は昭和41年4月に『南京作戦の真相=第六師団戦史』という著書を熊本日々新聞から出版している。

「自分が南京戦を終えて上海に帰り、しばらくすると、南京に虐殺事件があったらしいといった噂を耳にした。おどろいて、上海に支局をもつ朝日や読売や同盟など各社に電話を入れてみた。どの社も全然知らぬ、聞いたこともないと言う。おそらく敵さんの例の宣伝工作だろうというのが話のオチであった。」

これが各紙特派員の当時のいつわらざる実情のようである。

最近、畠中秀夫氏が、じゅん刊「世界と日本」に『聞き書き 昭和十二年十二月南京』と題して、南京に入城した著名人の聞き書きを書いている。

その中で死去する少し前の石川達三氏とのインタビューは特に興味深い。石川氏は前述の通り小説『生きている兵隊』で発禁処分を受け、執行猶予付きながら、実刑を科せられているのである。畠中氏はその石川氏と次のような問答をしている。

「私が南京に入ったのは入城式から2週間後です」

―そのときどのような虐殺をご覧になられましたか?

「大殺戮の痕跡は一ぺんも見ておりません」

―いわゆる「南京大虐殺」をどう思いますか?

「何万の死体の処理は、とても2、3週間では終わらないと思います。あの話は私は今でも信じておりません」(同書14ページ)。

自著が発禁になり、実刑まで受けた石川氏の言葉だけに重みがある。本多勝一氏は『南京への道』で、石川氏の『生きている兵隊』を引用して、南京大虐殺の有力な立証の材料に使っているが、石川氏に言わせるなら、迷惑千万な話だった訳だ。

畠中氏はもう一人異色の人物にインタビューしている。当時「朝日」の上海支局次長であった橋本登美三郎氏である。田中内閣の時、自民党の幹事長や運輸大臣まで務め、ロッキード事件に連座して控訴中の人物である。氏は「朝日」の記者15人ほどを引き連れて、南京に一番乗りしたことで有名である。氏は畠中氏にこう答えている。

「南京の事件ねえ。全然聞いていない。もしあれば、記者の間で話にでるはずだ。記者は少しでも話題になりそうなことは互いに話にするし・・・それが仕事だからね。噂としても聞いたこともない。朝日新聞では現地記者ばかり集めて座談会もやったが、あったのなら、露骨でないにしても、抵抗があったとか、そんな話が出るはずだ」

もう一人、「朝日」の大先輩でやはり南京特派員であった足立和雄氏は畠中氏にこう答えている。

「私は南京大虐殺なんて見ていません。あなた(畠中)がどういう立場の人か存じませんが、南京大虐殺の証言はできませんョ」

きつくそう断られたが、押し問答の末、立場をはっきりし、お目にかかった、畠中氏はかねて疑問に思っていた“虐殺目撃者”として名乗り出た「朝日」の記者今井正剛氏について尋ねてみたそうである。足立氏は一言のもとに、今井氏をこう評したと言う。

「あれは自分で見て記事を書く人ではなかった。人から聞いたことを脚色するのが上手かった。」

婉曲に彼の「文芸春秋」で発表した2万人の虐殺を見たかのごとき作文など怪しいものである旨示俊したのである。はからずも同じ「朝日」の森山喬氏が筆者に語った今井評と一致する。森山氏も彼の虚言を立証している。なぜなら当時彼と一緒に南京で寝室を同じくして取材しているのに、そんな話はついぞ聞いたことがないと言うのである。

(2) 南京入城者の証言

阿羅健一氏は、雑誌「正論」に61年5月号から『日本人の見た南京陥落』を連載している。南京戦に参加した新聞記者、カメラマン、将兵等を訪ね、占領後の南京の模様について克明にインタビューし、それをそのまま記録した連載ものである。紙幅の関係で詳述はさけるが、61年5月号から12月号にいたる8回の登場者とその所見は次の通りである。主に“虐殺”の有無について抄出した。番号はその回数である。

(1) 最初の面接者は、上海派遣軍参謀大西一大尉。同大尉は2課の情報参謀で、最年少。引き続き南京特務機関長に就任、約1年在勤。

「私は長参謀の下にいましたが、長参謀が命令(筆者注・やっちまえという虐殺命令のこと)を出したということは、見たことも聞いたこともありません(中略)。また、情報担当の長参謀が命令するというのもおかしな話です」

――第16師団の中島(今朝吾)師団長の日記に「捕虜はせぬ方針なれば」とあり、これが捕虜虐殺の証拠と言われていますが?

「これは銃器を取り上げ、釈放せい、ということです。中国兵は全国各地から集まっていますが、自分の国ですから歩いて帰れます」

――上海派遣軍の中で虐殺があったという話はありませんでしたか?

「話題になったことはない。第2課も南京に入ってからは、軍紀、風紀の取り締まりで城内を回っていました。私も城内を回った」

――何も見ていませんか?

「一度強姦を見た」

(2)松井軍司令官付陸軍通訳官岡田尚氏 降伏勧告文を翻訳し、軍使に加わる。

「城内には死体はありませんでした。ですから一般市民に対しての残虐行為はなかったと思います」「火事があったとよくいわれますが、私には記憶ありません」「捕虜の話は聞いています。下関で捕虜を対岸にやろうとして(中略)その渡河の途中、混乱がおきて、撃ったと言うことは聞きました」

(3)上海派遣軍特務部員岡田酉次少佐。

「あの南京攻略戦を見てますと、中国軍の中には女がいました。私も女の中国兵が倒れているのを見ています。また敗残兵といっても抵抗するのもいたし、便衣兵というものもいて、これらがやられるのを見ました。これらの屍があとで虐殺と言われたのではないでしょうか?」

(4) 東京日々新聞カメラマン佐藤振寿氏

――虐殺があったといわれますが?

「見ていません。虐殺があったと言われていますが16、7日頃になると、小さい通りだけではなく、大通りにも店が出ました。また、多くの中国人が日の丸の腕章をつけて日本兵のところに集まっていましたから、とても残虐な殺しなどがあったとは信じられません」

――南京事件を聞いたのは?

「戦後です。アメリカ軍が来てからですから、昭和21年か22年頃だったと思います。NHKに『真相箱』という番組があって、そこで南京虐殺があったとの放送を聞いたのがはじめてだったと思います。

(5)同盟通信映画部カメラマン浅井達三氏、

――同盟通信のなかで虐殺というようなことが話題にならなかったですか?

「なりませんでした。その頃、敗残兵や便衣隊がよくいて、それをやる(処刑)のが戦争だとおもっていましたから」

(6) 報知新聞従軍記者田口利介氏、

――南京で虐殺があったといわれますが?

「当時聞いたこともなかったし、話題になったこともありません」

(7) 同盟通信無電技師細波孝氏、

「トーチカの中だけでなく、揚子江岸にも死体はありました。中には針金で縛ってつないでいたのもありました」

――死体の数はどのくらいですか。

「さあ、どのくらいか。百人くらいでしょうか。湯山にいた捕虜をやったのでしょう」

(8) 都新聞記者小池秋羊氏、 (13日入城)

「城内はどの家も空き家で、物音一つしない死の都市でした。犬・猫の姿一つ見受けられず、不思議な妖気が漂い、街路は激戦の跡とも見受けられない整然とした街並みで、びっくりしてしまいました」

――その他の難民区の様子はどうでした?

「敗残兵探しの時は難民も動揺していましたが、一般に平静でした。

また食糧が無く飢餓状態で、食糧をくれと我々にすがりつく人もいました。私たちの宿舎には発見された米が何俵もありましたので、難民区のリーダーを宿舎に連れていき、米や副食品などを大八車2台分やりました。難民区には6、7万人いたので、これだけでは九牛の一毛だったと思います」

――南京では虐殺があったといわれますが、そういう死体を見ていますか?

「虐殺されたものか、戦死体かわかりませんが、中央ロータリーのそばにつくりかけのビルがあり、この地下に数体の死体がありました(中略)。それと、把江門だったと思いますが軍のトラックでここに行った時、車に何度もひかれてせんべいのようになっていた死体が一体ありました(中略)。下関にあるドック、それはグラウンド・スタンドのような円形の造船所ですが、そこに累々たる死体が投げ込まれているのも目撃しました」

――ドックの死体はどのくらいですか?

「5体や10体じゃなかったと思います。何10体かあったと思います。これは戦死体だと思います」

――その他に死体はありませんでしたか?

「ありませんでした」

――南京で虐殺の話を聞いたことはありませんか?

「ありません」

<筆者注>なお小池氏は13日、中正路で火事を見たが、そのとき2台の自動車に分乗した外人記者が街を縦横に疾駆して、パチパチとカメラのシャッターを切っていた、と重要な証言をしている。

(9) 読売新聞技師樋口哲雄氏、

「自転車を持っていたので、毎日あっちこっちに行きました」

――その頃、日本軍による虐殺があったと言われていますが?

「どこで何があったのか知りません」

――見たり聞いたりしませんか?

「全然解りません。だいいちそういう形跡を見たことがありません。あったとよく言われますが、どこでどんなものがあったのか。中山陵など荒らされていないし、きれいでした。

やらなきゃこっちがやられるからやったのを虐殺といっているのだと思います」

(10) 東京日々新聞カメラマン金沢善雄氏、

「戦後、この時、何万人かの虐殺があったといわれていますが、不思議でしようがないのです。私は南京をやたら歩いていますが、虐殺を見たこともなければ聞いたこともありません」「ここ(南京)には1ヶ月ほどいましたが、戦後言われているような事は何も見ていなければ、聞いてもいません。ですから虐殺があったと言われていますが、あり得ないことです。松井大将が絞首刑になったのも不思議でしょうがないのです」

(11) 読売新聞上海特派員森博氏、

「住民は敵意を持っていなかったし、日本兵を怖がってもいなかったと思います。逆に、便衣隊がいましたので日本兵の方が中国人を警戒していました。」「捕虜を捕らえたが、捕虜にやる食糧がないし、収容する所がない。放してもまた兵隊になる。それで困ってやったと言っていました・・・下士官が単独でやったと思います。分隊長クラスの下士官です」

(12) 第10軍参謀谷勇大佐、

「14日の11時30分頃でした。中華門から入ったが付近に死体はほとんど無かった。3時頃になり私は後方課長として占領地がどんな状態か見ておく必要を感じ、司令部衛兵1個分隊を伴い、乗用車で城内一帯を巡回した。

下関に行った時、揚子江には軍艦も停泊しており、艦長と会見した。この岸辺に相当数の死体があった。千人ほどあったか、正確に数えれば2千人か3千人位か。軍服を着たのが半分以上で、普通の住民服のもあった」

――戦死体と違いますか?

「城内から逃げたのを第16師団が追いつめて撃ったものと思う。これが後日虐殺と称されているものではないか?」

――把江門にも死体があったと言いますが、ご覧になりましたか?

「ものの本には把江門もだいぶ(死体が)あるように書いてあるようだ。14日午後通ったが、その時は無かったね」

こう言いながら又アルバムを開く。14日の把江門の写真である。写真は3つの入り口を持った把江門全体が写っているが、周辺一帯に死体らしきものは見当たらない。

「雨花台でもやったと書かれたものがあるが、そういう死体は全然なかった」

(13) 第10軍作戦参謀吉永朴少佐、

「13日早朝、中華門から入りました」

――その時の南京の様子はどうでしたか?

「儲備銀行に行く途中、身分いやしからぬ中国人の家族に会いました。そこで私は自分の名刺に、歩哨線を自由に通過させよ、と書いて渡しました。当日(13日)家族が歩ける位ですから、城内が落ち着いていることが解ると思います」

「2、3日してから作戦上の任務で下関に行きました。揚子江の埠頭に相当数の中国軍人の死体がありました――数千はあったと思います。第10軍は南京の南側からだけ攻めたのではなく、国崎部隊が浦口から攻めましたので、この時の死体と思います。」

(14) 第10軍参謀金子倫介大尉

「南京に入ったのは13日か14日だと思います。城内では一人の死体も見ませんし、一発の銃声も聞きませんでした」

――それでは、そのころ南京事件は聞いたことがなかったのですか?

「ええ聞いたことはありませんでした。戦後東京裁判で聞いてびっくりしました。

何か隠しているとか、言い渋っているとか言うことではなく、本当に南京では何も見ていません。南京では印象に残るようなことはなかったのでしょう」

(15) 報知新聞カメラマン二村次郎氏

――南京虐殺ということが言われていますが。

「南京にいる間見たことがありません。戦後よく人から聞かれて、当時のことを思い出しますが、どういう虐殺なのか私が聞きたいくらいです。逆に人が書いたものを見たりしています。アウシュビッツのように殺す場所がある訳でもないですからね、私が虐殺の話を聞いたのは、東京裁判の時です」

(3) 作家・評論家の南京視察記

南京に入城したのは約120人の新聞記者やカメラマンだけではない。大宅壮一、木村毅、杉山平助、野依秀市、あるいは西條八十、草野心平、林芙美子、石川達三といった高名な評論家や詩人、作家も陥落とほとんど同時に入城している。このほかにも、南京陥落後、13年の春から夏にかけて、南京を訪れた有名人は大勢いる。これらの人々は、帰国するや色々な雑誌や新聞にレポートを書き、講演もしている。

例えば、杉山平助氏は朝日新聞に『南京』を連載している。木村毅氏は『江南の早春』を、林芙美子氏は『南京行』を、小林秀雄氏は『杭州より南京』を、詩人の草野心平氏と『実業の世界』の野依秀市社長が期せずして2人一緒に南京に入り、野依氏は同誌に『楽土激土』を書き、草野氏は『支那点々』を書いている。2人とも南京市の城壁の内外を車と足で歩いているが、その視察記はまことにきめ細やかな描写で、臨場感にあふれており、さすがだと思う。しかしそれらの視察記や紀行文の中には“大虐殺”を匂わすような文章はどこにも見当たらない。

終戦になり、東京裁判が始まって、軍の作戦や旧軍人に対する批判が高まった時でも、これらの作家や評論家や詩人のだれ一人として南京事件を告発したり、あげつらう者はいなかった。批判力旺盛な口八丁、手八丁と言われた大宅壮一でさえ、南京虐殺には終始否定的であった。

(4) 筆者の見た南京

実は筆者も、雑誌「大亜細亜主義」の従軍記者として、南京事件の翌年13年8月、南京を約1ヶ月にわたって視察し、9月から始まった漢口攻略戦に、林芙美子氏らと共に第6師団の北岸部隊に従軍し、11月、武漢一番乗りの部隊とともに入城した。

大亜細亜協会会長松井石根大将から、その後の南京一帯の治安の状況や民心の動向などよく視察してくるようにと言われ、何通かの紹介状も頂いた。従って一従軍記者ではあったが、南京特務機関長や報道部長の特別の便宜を受け、南京城内外の古戦場や近郊の下関、雨花台、紫金山はもとより、湯水鎮、仙鶴門鎮、句容、浦口まで足を伸ばし、くまなく見て回ることができた。 私が宿泊したのは、故楼近くの兵站宿舎であるが、そこは難民区の入り口に当たり、まだ歩哨も立っており、“良民証”の点検も行われていた。難民区内は名物の泥棒市や露天商、マーケットが軒をならべており、活況を呈し、大方巷の一角など早朝から喧騒を極めていた。当時すでに人口は50万近くにふくらみ、昔からの色街の秦匯街あたりは日本人経営の料亭や食堂の女性が夜の南京の街を浴衣姿で歩いている風景さえ見られた。

東京裁判や国際委員会の報告等にも市街の3分の1以上が日本軍の放火で灰塵に帰したと告発しているが、これは全くのウソで、下関を除けば、焼け跡は予想外に少なく、街は意外に整然としていたのにはむしろ驚いたほどである。

いうまでもなく、約半年ほど前、南京に“大虐殺”があったなどと言う噂も風聞もきくこともなく、ただ各地で、南京攻略戦当時の激戦の模様につき説明を受けたのみであった。雨花台のトーチカの中で、鎖に足をつないで、死ぬまで抗戦した中国兵の勇敢さと、その鎖を見た印象はいまだに消えない。

多くの従軍記者やカメラマン、作家、詩人などが口をそろえて言うごとく、「南京大虐殺」などということは、東京裁判が始まるまで、見たことも聞いたこともない事件だったのである。

最後にこのことを証明するかのように、細川隆元氏が昨年(61)終戦記念日前の日曜日、TBSの『時事放談』で、次のように言われたことを読者も記憶していよう。「わしが朝日新聞の編集局長であった時だ。南京に特派した記者達を集めて、南京に虐殺事件があったとかどうとか噂を聞くが、本当はどうだ?と、一人一人に聞いてみた。全然その様なことは見たことも聞いたこともありません――というはっきりした返事だった。・・・・何万、何十万なんて言う虐殺など絶対にない。絶対になかったとわしは思う」という意味の強い発言をしていたことを付記したい。

このビデオは平成7年に日本において初めて発売され、南京城内及び郊外などを事細かく撮影している。先日、ラーベの日記が発売されたが、それには「一級資料」であるとうたっているが、じゃあ、これはどうなるんだ?と思わず突っ込み入れたくなるような「無かった」と証明するビデオである。以前NHKでこのビデオの正月シーンが出ていたがNHKは「37万人虐殺された」と主張している。

根拠は「中国がそう主張しているから」との事。

話がそれたが、これは東宝映画文化部製作の「戦記映画」、No21の「南京」である。

解説には

「1937年―昭和12年12月13日、日本軍は蒋介石軍の激しい抵抗を制してついに南京を占領した。激戦の跡も生々しい南京の城壁、城門、日本軍の入城、中国軍捕虜たちのうつろな表情、寒風吹き荒ぶ故宮飛行場における日本軍戦死者の慰霊祭、荒廃した市内と占領下の市民の生活、つかの間の休息を得て再び前線に向かう日本軍兵士の行軍などをカメラはリアルにとらえ、戦争の勝者と敗者のへだたりを超えた悲哀を写しだしていく。完成から半世紀以上を経た1995年―平成7年中国で発見された貴重な戦争記録映画の復刻版である。」

このビデオは「南京事件の総括」謙光社 田中正明著等の研究書を読んでから見ることをおすすめします。例えば中国軍(国民党軍)の焼き払い作戦(空室清野作戦)後の入城で日本軍の爆弾による火災ではない事や(爆弾で火災が起こったなら中心部にクレーターが出来ている)等、入城式に出ている日本兵の人数。下関、把江門の状態。安全区内の便衣兵摘出には住民票を用いている事や、雪の日(12月28日、あの崇善堂が6468体埋葬した日)の状態、1月3日の鼓楼前での旗行列などについてまず資料を頭に入れてからでないとあまり意味をもたないと思います。(HP制作者は膨大な資料を見た後それでもピンとこなかったがこのビデオを見てようやく理解出来た)日本人看護婦が存在しているというのも重要な点です。カメラも案外多くの人が持っていた様子。田中先生は把江門から飛び降りた支那兵が数多く圧死したと言われているが私はこのビデオの映像を見て、案外先生の推定より少ないのではないかと見ている。まず、とにかく最初は資料を読んでその後、このビデオを見る事をお薦めします。当時の南京の映像はこの他にはパラマウント・ニュース映画社が撮影しています。ですが

、死体は数えるほどしかありません。それら以外はすべてヤラセ映像のつぎはぎです。「中国の怒吼」と「バトルオブチャイナ」の反日・侮日映画のミックスのバッタものですね。

蛇足でしたね。ちなみに、紹介した当時の南京ドキュメントビデオは通信販売しています。値段は5097円(送料別)代金引換え

有限会社シュリーフェン(午前9時~午後8時、FAXは24時間受付)

電話注文は (042)529-1548 FAX (042)529-1548

FAXは「戦記ビデオ希望」No21「南京」、郵便番号、住所、氏名(ふりがな)印かん、年齢、職業、電話番号を書いて送ればOK。

ハガキでもいいみたいです。

平成9年12月13日、産経新聞「遮断機」より。“南京大虐殺”の幻影

本日、12月13日は支那事変で南京が陥落して満60年という節目の日。先般、南京戦当時、外国人が作った安全区国際委員会を務めたドイツ人、ジョン・ラーベの日記『南京の真実』が出版されて話題を呼んだが、中村粲、板倉由明氏ら“南京ウオッチャー”から早速手厳しい批判を受けた。翻訳上の問題もないわけではなさそうなので、最終的な評価はドイツ語原書に対するきちんとした検証をまたねばなるまいが、一方、12月10日付「ニューズウィーク」(日本版)は、“南京大虐殺”を「再検証」したという中国系アメリカ人の新著の抜粋を紹介する「南京で何があったか」なる記事を掲載した。頭から「犠牲者の総数26万~35万」ときめつけ、その真実性が裁判で真っ向から否定された東史郎ら元兵士の“告発”の証言を無批判に引用しているのだから、その独断ぶりは推して知るべし、というところ。さて、ここにほとんど知られていない映像資料がある。昭和13年に東宝文化映画部が製作した記録映画「南京」――それは陥落直後から数週間にわたる南京の状況をリアルにとらえたフィルムで、驚くようなシーンがいくつも出てくる。

鬼よりも怖いはずの「南京憲兵分隊」の前を平気で歩く住民、かたわらを日本軍兵士が通っても、素知らぬ顔で正月を祝う爆竹に興じる子供たち等々・・・。とりわけ、目を見張ったのが「鑑札を持っておれば日本軍の保護を受けることができる」という「急告」を見て、何百人とも何千人とも分からぬおびただしい数の民衆が鑑札を求めて殺到している場面だ。もしも、鎌倉市程度の広さの市内で、わずか6週間の間に20万、30万もの人々を殺戮していたというのなら、こんな現象は到底起こり得まい。

反日宣伝映画「バトル・オブ・チャイナ」の“虐殺シーン”は長崎原爆資料館問題で化けの皮が剥がれたが、むしろ素性のはっきりしている「南京」にもっと注目すべきではないか。(HP作者より、産経新聞さんありがとう。(涙))