HACIA

LA CRUZ DEL SUD

LOS

INTERESANTES PRELIMINARES DE LA MISIÓN

DE LOS PADRES BAYONESES EN AMÉRICA

I.

LA EMIGRACIÓN EN LAS PROVINCIAS VASCONGADAS

Fascinación

REPRESENTA

Claudel a uno de los preclaros reyes de Castilla, dejando, vagar su imaginación.,

a ocasión del viaje de su almirante hacia el Nuevo Mundo:

«Algo

totalmente nuevo ha de surgir ante la proa de su barco: un mundo de fuego y de

nieves adelantándose hacia nuestras insignias, en marco majestuoso de volcanes.

»La

América, como cáliz de silencio y cornucopia adornada de estrellas; un retazo

de paraíso que se inclina por encima de un océano encantador! ¡Ah, cuando el

sol como brillante alfombra extendida parece, a ratos, invitarme a pasar a esas

comarcas eternamente distantes!.

»España,

esta consorte cuyo anillo llevo, me parece poca cosa al lado de esa esclava de

tez oscura, de esa hembra cobriza que allá encadenan para mí en las regiones

de la noche ... » (Soulier de satin.)

Esa

fascinación que sentía el monarca castellano, ¿quién es el que no la haya

experimentado? América, he ahí, desde Cristóbal Colón, el suelo dorado de

toda imaginación europea: América, con sus maravillas y sus tesoros fabulosos,

deslumbra las miradas de los magnates y de los humildes. Y, constantemente, en

las antiguas playas europeas, muchedumbres afanosas solicitan pasajes en los

barcos que están por levantar anclas para trasladarse a la tierra encantada del

Nuevo Mundo.

Obsesión

atávica

Hacia

mediados del siglo XIX, por causas múltiples, era endémico en el país

vascongado el afán de emigrar a la América del Sur. Por una parte, favorecía

ese movimiento el gobierno de la provincia de Buenos Aires (entonces separada de

la Confederación Argentina), deseando ver desparramarse en sus inmensas

llanuras numerosos trabajadores inteligentes y robustos.

También

aguzaba las esperanza,; la vista de algún nuevo rico que había regresado de América:

«Cada uno aspira a la riqueza; cada uno espera poder regresar, antes de mucho

tiempo, para edificar cerca del pueblo, en la lomada, una amplia morada como

acaban de hacerlo algunos privilegiados de la fortuna.» (Bourdenne.)

También

aguzaba las esperanza,; la vista de algún nuevo rico que había regresado de América:

«Cada uno aspira a la riqueza; cada uno espera poder regresar, antes de mucho

tiempo, para edificar cerca del pueblo, en la lomada, una amplia morada como

acaban de hacerlo algunos privilegiados de la fortuna.» (Bourdenne.)

Y

luego, tal invitación a viaje lejano, ¿acaso no colmaba aspiraciones secretas

de todo un pueblo? Con la fuerza, incoercible del atavismo surgía en el alma de

los vascos, el imperioso deseo de aventuras marítimas, reprimida desde el siglo

XVI. Ya surcarían, ese océano, ese «itsasua», inspirador de tantas leyendas;

ya irían bogando a su vez en el mismo mar en el cual bogaban sus antepasados,

desde el siglo XII, en frágiles esquifes, en busca de las monstruosas ballenas;

ya rivalizarían con los audaces pescadores de los cuales adelantándose a Cristóbal

Colón, aportaban en las costas de Nueva Escocia, y, penetrando en las brumas de

Terranova perseguían los bancos de bacalao; irían llenando sus ojos de los

espectáculos de esa América donde se ilustraron antaño tantos y tan ilustres

hijos de la misma raza: Iñigo de Artieda, Pedro de Ursua, Lope de Aguirre; irían

incorporándose a tantas jóvenes ciudades creadas por el genio audaz de

compatriotas: la Asunción, fundada por el guipuzcoano Domingo de Irala;

Montevideo, creada por el vizcaíno Mauricio de Zavala; Buenos Aires,

reedificada por otro vizcaíno, Juan de Garay.

El

consejo de familia

Ya

a la noche cerrada, en el hogar doméstico formando cerco ante el fuego, en la

penumbra de humosa vela de resina, la familia delibera; a menudo, resuelve

mandar a «las Américas» al hijo más fornido. Se juntará con otros robustos

mozos para la partida común. Ya desde 1852 se puede calcular cada año en unos

2.000 el número de emigrantes, sólo, en el país vasco-francés. Toda esa

muchedumbre se encamina hacia Bayona, en cuyos diques reciben los barcos ese

cargamento humano de hermosa juventud para depositarlo en playas lejanas.

Empieza

el viaje doloroso. Centenares de desconocidos van apiñados en dudosa

promiscuidad, en los flancos quejumbrosos de velero económico; su alimentación

es deficiente: carnes saladas y ahumadas a las cuales se agrega a veces algún

pescado en días de pesca, venturosa: agua potable muy medida; calores,

enfermedades y la danza tremenda de las tempestades en el velamen y la

arboladura.

Aislamiento

Y

de repente, llegados los jóvenes a la tierra remota, se esfuman los sueños y

las ilusiones. Esa América que ha de mostrarse luego generosa hasta la

prodigalidad, empieza por ostentar un ceño áspero al inmigrante, y más aún

al inmigrante vasco, pues éste, aislado por su misterioso idioma, y viendo los

mejores puestos ocupados por italianos, catalanes y gallegos, sólo puede

imponerse a fuerza de trabajo y de honradez en las industrias y empresas

diversas. Aceptado a destajo en los saladeros, cuando, la suerte le acompaña,

empieza allí sus ahorros, mientras va conociendo el país. Luego, deseando

vivir en tierra propia, para erigir allí su «echea» y fundar su hogar,

avanza, intrépido, en la pampa hostil donde los indómitos caciques lanzan su

indiada al exterminio de los blancos.

Unes

cuidan innumerables ganados en la pradera inmensa; otros surcan con leves arados

el desierto inconmensurable, donde luego han de amarillear las primeras mieses.

Pero,

¡tantos y tantos perecen agobiados en paraje ignoto, lejos de la madre que

estará rezando y sollozando en la oscura iglesia del pueblo natal!

Miseria,

abusos y abandono

Grande

fue la miseria moral de esos primeros inmigrantes. «Más de una vez, las jóvenes,

dice el Padre Lhande, creyendo entrar al servicio de honradas familias

burguesas, se vieron torpemente explotadas en casas cuya misma índole ignoraban

hasta entonces. Y los hombre.,, renovando un espectáculo a menudo observado,

parecieron caer en la indiferencia religiosa, una vez desaparecido del horizonte

el campanario, del pueblo, donde, en el marco de sus antiguas tradiciones, se

habían mostrado muy cristianos.»

Hijos

de un hermoso país de fe viva, ahora no encuentran ni iglesias ni sacerdotes; o

a lo menos, al sacerdote respetado a la par de los que en su propio país habían

conocido. Huyen, pues, del sacerdote; ya no santifican los domingos, ni respetan

las leyes cristianas del matrimonio; dejan sus hijos sin bautismo y mueren

solitarios sin que labios sacerdotales, pronunciando palabras del idioma

materno, vengan a consolar su agonía.

Como

lo decía más tarde un testigo, el Padre Guimón. «allí no se conoce a Dios más

que en Pekín».

II

ACEPTACIÓN DE LA MISIÓN EN AMÉRICA

En

la Casa parroquial de Saint Jean Pied-de-Port

Tales

son las tristes relaciones que se podían oír, en 1854, en la casa parroquial

de Saint Jean Pied-de-Port, en los intervalos de los ejercicios de una misión.

Allí un anciano de 60 años, ya encanecido y algo debilitado por la edad, oye

con emoción intensa la penosa historia de los hijos de su raza en las márgenes

del Plata. Es el Padre Guimón, un apóstol, un «gran cazador de almas».

Excepto dos años en los cuales ocupó en el seminario conciliar la cátedra de

teología moral, toda su vida ha sido consagrada a dar los ejercicios de las

misiones. Siempre errante por todos, los ámbitos de la diócesis, corre tras

las almas, hablando francés a los franceses, bearnés (dialecto local) a los

bearneses, vascuence a los vascos, y diciendo a todos palabras de eternidad. El

fue el gran realizador de esa obra de las misiones cristianas ideada por el

Padre que despertó y mantuvo la fe en los valles pirenaicos. Y contemplando, al

atardecer de su existencia, la vida espiritual que retoña en las campañas de

su país, su energía se suaviza y parece soñar con un merecido descanso. Y de

repente suben hasta su corazón angustiado las quejas y gemidos de los hijos de

su raza trasplantados a tierras lejanas, se hace oír a su alma fervorosa el

llamado de muchedumbres paganizadas allá en los horizontes sin fin de un

continente desprovisto de sacerdotes. Ya no se dirigirá hacia la calma del

puerto: ofrecerá de nuevo su vela a los vientos de alta mar.

En

el Obispado de Bayona

Ya

está en Bayona, a los pies del señor obispo; y después de pintarle el cuadro

desgarrador de la paganización de los emigrados, su corazón de apóstol le

hace exclamar: «Monseñor, es preciso mandar hacia allá misioneros vascos.»

Conmovido

el prelado escuchó con benevolencia el relato de su amado misionero. Pero era

preciso reflexionar,

¿Cómo

privarse de misioneros, todavía escasos? ¿Cómo resignarse a empobrecer de

buenos obreros su diócesis ?

El

elocuente misionero volvió insistir. Y de repente su pedido se encontró

apoyado por circunstancias providenciales.

El

éxodo

El

señor Roby, cónsul de la Argentina en Bayona, deseoso de proporcionar a su país

brazos robustos y valiosos elementos de trabajo, multiplicaba llamados y

promesas de fortuna en medio de las poblaciones vascongadas. Había conseguido,

realizar en poco tiempo como un verdadero malón: tres barcos iban a llenarse de

emigrantes. Compadecido de tantos compatriotas que ponían en peligro su fe

cristiana a trueque de ganar algún dinero, el clero del país vasco-francés

resolvió organizar una campaña de protesta: el mismo domingo, en todas las

iglesias de la región, se levantó la enérgica voz de los curas párrocos para

anatematizar tamaño, abandono del país, de las tradiciones, de la fe.

Honda

impresión recorrió las filas de los fieles, y muchos fueron los que faltaron a

la cita en el día señalado para la salida de los barcos.

Un

llamado argentino

Era

un fracaso parcial para el cónsul argentino. Para repararlo Y calmar la

inquietud general, se dirigió a Monseñor Lacroix (obispo de Bayona), suplicándole

se dignase enviar a la Argentina algunos sacerdotes vascos. Por su parte,

solicitaron lo mismo algunos vascos que habían emigrado anteriormente, y que ya

gozando de envidiable situación económica en el Plata, sintieron renacer en

sus almas los sentimientos atávicos. Daban indicaciones precisas: uno de los

sacerdotes que ellos deseaban, ver trasladarse a la Argentina era el mismo

Superior del Seminario de Bayona, el Reverendo Lantharet.

¿Cómo

no ver una indicación providencial en ese conjunto de circunstancias? Y el

Padre Guimón, ¿no se había adelantado, con intuición apostólica, a la

manifestación clara de la voluntad de Dios? Así lo juzgó Monseñor Lacroix,

quien consideró como inspirado de Dios al humilde misionero.

Actitud

del Padre Guimón

Pero,

¿a quiénes se había de mandar? Indudablemente a sacerdotes vascos, ante todo.

Existía por entonces en el centro del país vasco-francés, en Hasparren, una

pequeña sociedad de misioneros, dirigidos por el Reverendo Padre Deyheralde. A

ellos, en primer lugar, pensó abrir Monseñor Lacroix el nuevo campo de

apostolado. Pero los misioneros de Hasparren, escasos en número, no daban

abasto a los ministerios del país, por lo cual, declinando la propuesta,

dejaron para otros el honroso encargo.

En

cuanto al Padre Guimón, desea ardientemente el honor de esa misión para su

congregación. Es verdad que, establecida en país bearnés casi no tiene aún

sacerdotes vascos; él los irá buscando. Logra convencer a dos compatriotas

suyos: el Padre Sardoy, cura párroco de Menditte, y el Padre Harbustán, cura párroco

de Gotein.

Luego

se agregaron otros que habían de salir más tarde: los Padres Salaber, Irrigaría,

Laphitz y Mendivil. Y entusiasmado por su propio éxito, acude al señor Obispo

para pedirle que proponga la misión de América al Padre Garicoits, Superior de

los Padres de Betharram.

Actitud

del P. Garicoits

Este,

que hasta entonces no había tenido ninguna intervención en el asunto, se enteró

bruscamente de la angustia espiritual de los emigrados vascos del Río de la

Plata, de las gestiones realizadas por el Padre Guimón y del deseo de su Obispo

Lacroix. Después de implorar las luces divinas, como santo, reflexionó como

hombre de acción y consultó. Era época de iniciativas laboriosas y fecundas

para la congregación que fundara años antes: ampliación del viejo monasterio

de Betharram con la construcción de tres nuevos cuerpos de edificio que habían

agotado los recursos disponibles, pero acelerado la prosperidad del Colegio; en

1850 y 1851 creación de varias escuelas de estudios secundarios en Orthez,

Mauleón, Assón, y poco después en Santa María de Olorón; nuevas parroquias

confiadas a la congregación: la de Santa Cruz (Olorón), de San Luis, de Pan;

de Nuestra Señora de Sarrance en el pintoresco valle del mismo nombre. Esa

tarea inmensa para unos sesenta obreros que contaba entonces el instituto, y la

prudencia humana, parecía aconsejar el rechazo de otras nuevas. Con todo, el

Padre Garicoits, conociendo la generosidad de sus hijos espirituales, no dudó

en proponer la misión de América a sus sacerdotes reunidos en asamblea

plenaria; y ellos, por unanimidad de votos, la aceptaron con entusiasmo, el 16

de octubre de 1854. Era un triunfo, para el anciano Padre Guimón, que lo había

preparado. Lo fue también para el Padre Garicoits, a quien su fe viva mostraba

en, lontananza la bendición divina que fecundaría su obra de Fundador, a

trueque de los sacrificios consentidos para la propagación del evangelio.

Celo

apostólico de Miguel Garicoits

Recordaba,

como lo indican sus escritos, cine «en el año 1827, Monseñor d´Astros,

teniendo en su diócesis más de treinta parroquias sin párroco y casi en el

estado selvático en lo espiritual, no sólo aceptó en sus seminarios un

llamado para las misiones extranjeras, sino que exhortó a responder a él: la

diócesis, decía, no puede sino ganar con esa generosidad,» (Carta XXIII.) Análogo

beneficio para su congregación esperaba el Padre Garicoits de igual

desprendimiento. Toda su vida se interesó con santa envidia a los periplos de

su compatriota Francisco de Javier, cuyo nombre aparece a menudo en la

correspondencia de nuestro Fundador y se oía frecuentemente en sus

conversaciones.

El

deseo del Fundador: ir a América

«i

Tan

hermosa es la niies!, escribe (Vida, página 515) sintiendo inclinarse su corazón

hacia esas almas sin pastor. ¡Si supiera usted cuánto me atrae!» Forma el

proyecto de partir para América: «¡Podría hacer algo allí, evangelizando

nuestros vascos!» (Sum, página 46.) Pero protestan sus súbditos, recordándole

que, siendo, Superior, aún más, Fundador, no le es lícito abandonar a

Betharram. Y él entonces, encogiéndose de hombros, les contesta: «Aquí no

valgo para nada ... Soy un vulgar comodín.» (Sum, página 46.) Comprende, sin

embargo, que le estorba su título de Superior para poder alejarse del viejo

continente, y piensa en traspasar las riendas del gobierno de su instituto a

manos más jóvenes. A la Hermana de la Cruz Reina-Eufrasia, le deja entrever

que tiene intención de hacer nombrar en, su reemplazo a su discípulo

predilecto, el Padre Diego Barbé, a fin de poderse dedicar él mismo a la

evangelización de los vascos. Lo impidieron una vez más los miembros del

Consejo de la casa, quienes, resueltos a no tener otro, Superior que el Padre

Garicoits, nombran para la Misión de América a los Padres Guimón, Ba:rbé,

Larrouy, Harbustán, Sardoy, Magendie y a los Hermanos coadjutores Joannes y

Fabián.

Emulación

heroica

No

por eso renuncia el Beato Padre a la esperanza de realizar las secretas

aspiraciones de su alma. Si, por un motivo cualquiera, viniera a flaquear alguno

de los señalados para la magna tarea, como le cuenta de Simón. Rodríguez la

historia de San Francisco Javier, esa sería la hora para nuestro beato, como lo

fue para Francisco. El trueque estuvo, a punto de realizarse en Bayona tres días

antes de la salida del barco. Extrañaba a Monseñor Lacroix la elección del

Padre Barbé, quizá por su calidad de bearnés ignorante del vascuence y por

ser de salud algo enfermiza. Enseguida el venerable Padre Garicoits se ofreció

a reemplazarlo, pero, fue en vano. Nadie aceptó. Volvió, pues, a sus.

acostumbradas tareas, aunque no sin expresar, a su regreso, a la comunidad de Igón,

las frustradas esperanzas: «Quería irme, pero, no me admitieron» (Sumario, página

46.)

Todavía

no renuncia del todo a esa posibilidad. Tres años antes de su muerte, llorando

las playas lejanas, volvía a escribir: «¡Si supiera usted cómo me atraen! Y

¿quién sabe todavía lo que puede suceder?» (Vida, página 515.)

Preparativos

Dos

años duraron los preparativos; años de ruda labor para nuestro fundador, pues

los años 1855 Y 1856 son años terribles para Betharram. En 1855 el cólera

morbo diezma la población; luego en 1856 la penuria acompañada de epidemia de

tifoidea; siete miembros de la Congregación caen víctimas de la terrible

enfermedad. Afluyen al mismo, tiempo los menesterosos a la puerta del

monasterio. Y el mismo Padre Garicoits discurre con todo su ingenio para

encontrar recursos necesarios a su comunidad sin por eso restringir su

generosidad para con los pobres. Tan terrible fue la prueba que estuvo casi a

punto de vacilar la confianza del Santo en la divina Providencia: «¿Quiere

saber usted cómo lo pasamos en estos años, escribe. Merced a la divina

Providencia, no hemos carecido de lo necesario; pero, debo confesarle

francamente que le temía mucho al presente año. Dígnese la bondad de Dios

perdonármelo si he llegado a ofenderle por este temor que me preocupó con

exceso, probablemente» (Carta XVIII).

En

este ambiente de epidemias, entre tantos dolores y luctuosos acontecimientos, en

medio, de una escasez rayana en la miseria, prosiguen los preparativos para el

viaje de los Padres destinados a la Misión de América.

Y

aparece en cada detalle la generosidad y la solicitud paternal del corazón del

Padre Garicoits. Aceptando separarse de tres de sus mejores auxiliares quiere

además que todos, en tierra extraña, conserven un recuerdo imperecedero de, la

cálida y cariñosa ternura con que los han rodeado en el hogar familiar, en la

casa madre, en Betharram.

Emulación

y generosidad

Para

ellos ninguna privación le parece penosa, ningún sacrificio costoso; sólo

siente no tener recursos tan vastos como su corazón,

Manos

maternas, las de las Hijas de la Cruz, quedan encargadas del ajuar que resultó

completo, casi lujoso, sin que faltasen las suaves cobijas, abundante ropa

interior, y aún todo un «necessaire» de costura con sus correspondientes

agujas, dedales, hilos y botones que llenaban una maleta. Otra la llenaban rejas

de arados fabricados por el herrero Belardi di Montaut. ¿Con qué objeto? Pues

bien, dice uno, de los viajeros, por creer que en el país sólo se usaban rejas

de plata: tan favorable era la opinión que se tenía de la comarca.

Rivalizaron

las diversas casas religiosas de la región para tener el honor de contribuir al

equipo de los que iban a despedirse pronto. Aún se recuerda, por ejemplo, la

generosidad del Carmen de Pau, que suministró un juego de objetos destinados al

culto. El mismo Vicario General de Bayona, el Reverendo Inchauspe, tuvo, a bien

mandar un cajón lleno de libros vascos.

Por

último, el Padre Garicoits, sin inquietarse por la penuria reinante ni por las

apremiantes necesidades de la Casa Madre vertió todos los ahorros en manos del

Padre Barbé dándole cuatro mil francos. Espíritus menos confiados que el

Padre Garicoits, por ejemplo el Hermano Arnaldo, juzgaron exagerada tamaña

prodigalidad en aquellos años de escasez. Disculpóse el santo Fundador con

estas palabras proféticas: «Un día, lo espero, se nos devolverá esa suma.»

(Sumario, página 179.)

En vísperas

de la salida

Todo

estaba listo. Y allá en el Plata Monseñor Mariano de Escalada que por

intermedio del cónsul de Bayona y del Ministro de Relaciones Exteriores doctor

don Valentín Alsina, se había enterado del ofrecimiento, de misioneros vascos

hecho por Monseñor Lacroix, se disponía a recibirlos con caluroso entusiasmo

(carta del 20 de agosto de 1855). Para organizar el recibimiento se había

constituido un comité de vascos, bajo la presidencia del señor Sallano,

comisario de la emigración.

La

salida había quedado fijada para los primeros meses de 1856; el punto de

partida sería Bayona, centro de la emigración vasca, desde donde el señor

Roby ofrecía, la ventaja de un viaje gratuito hasta Montevideo, sobre el barco

La Belle Perle.

Pero

en el trayecto de Burdeos a Bayona la tempestad deshizo La Belle Perle;

perecieron los doce hombres de la tripulación y sólo pudo salvarse «Black»,

el perrito de la expedición. Forzoso fue, pues, esperar que se construyera otra

embarcación que permitiría emprender el viaje, según se calculaba, en agosto.

Al iniciarse el mes indicado, fueron mandados a Bayona todos los equipajes, y

pronto se anunció el embarco para el 27.

El

sábado 23, los Padres Guimón v Sardoy se despedían de Betharram. para saludar

una última vez en Pau al arcipreste de San Martín, el Reverendo Hiraboure, más

tarde obispo de Aire. Al día siguiente, domingo, como a la hora de cantar vísperas,

todos los otros viajeros se acomodaban en dos coches que se habían detenido

delante del vetusto monasterio. Sencillamente, sin aspavientos ni actitudes trágicas,

pero, con honda emoción, se despiden de la comunidad y luego se ponen en

marcha, acompañados hasta Pan por los Padres Gaye y Casabán, y hasta Bayona

por el mismo Padre Garicoits.

A

su llegada a ese último punto, los misioneros se alojaron en el Seminario

Conciliar, desocupado de alumnos y profesores (por ser tiempo de vacaciones),

excepto el Padre Ecónomo, el Reverendo Labarraque, quien los colmó de

atenciones.

Ese

mismo día se entrevistaron con el señor Roby, que les dio a conocer que se había

de retrasar la salida del Etincelle, el nuevo barco, hasta fines de la misma

semana.

Aprovechó

la espera el Padre para presentar sus misioneros al señor Obispo, y luego para

entregarse al ministerio de la confesión cerca de las comunidades religiosas de

la ciudad y de Ustaritz.

Doble

heroísmo

Entonces

se presenta la oportunidad vivamente anhelada por el Beato.

Hacía

ya algún tiempo que la familia y parentela del Padre Barbé, especialmente su tío,

el señor Arayus, alcalde de Beuste, persona de mucho, prestigio, suplicaban con

insistencia al Obispo para que no permitiese la salida de su hijo, algo débil

de salud. No habiendo sido atendidos favorablemente, en días anteriores, por el

Padre Garicoits, acudían ahora en último recurso a Su Señoría ilustrísima,

para que, por un acto de autoridad, se opusiese al viaje de un sacerdote cuya

labor y salud física iban a malograrse, según creían, para siempre. Conmovido

el ilustre prelado, no dejó de comunicar sus aprensiones y temores al Padre

Garicoits, a quien había convocado a su palacio episcopal en compañía del

Padre

Fue

quizás el momento más dramático de la vida del Padre Garicoits: estima que ha

llegado por fin la ocasión providencial que le ha de abrir la ruta del Atlántico

y de América. Encendido el rostro por el entusiasmo y la esperanza renaciente,

tremante el corazón, se postra a los pies del Obispo: «Concededme, Monseñor,

le dice, el favor de reemplazar al Padre Barbé.» Y notando, alguna vacilación

en la fisonomía del prelado, agrega, para acabar de convencerle: «Nada se

opone a ese arreglo. El Padre Barbé me reemplazará en Betharram y se desempeñará

mejor que yo.» (Sumario, página 352.) Era dar la investidura de Superior

General a su discípulo predilecto. Pero éste, echando los brazos al cuello de

su Superior, exclama: «Os suplico, Padre mío, que apartéis de vuestra mente

semejante pensamiento; no puede la congregación privarse de vuestra presencia.»

Y para evitar de arrancar de su obra al Fundador, renueva el sacrificio supremo:

«Poco importa mi vida.» Luego, condena con breves palabras las temerarias

gestiones de sus familiares: «Por lo demás, si no soy de recia complexión, no

padezco ninguna enfermedad y no me arredra el viaje.»

Conmovido

por tanto heroísmo, Su Señoría bendice a ambos sacerdotes, a quienes, levantándolos,

abraza y se retira apresuradamente, el rostro bañado en lágrimas.

Ultima

petición del P. Miguel

El

viernes 29, por la tarde, el Padre Garicoits, que sus múltiples ocupaciones

llamaban con urgencia a Igón y Betharram, reúne en una sala del Seminario a

los ocho miembros de la Misión, les reitera sus últimas advertencias,

insistiendo particularmente sobre la inmensidad de la caridad que debe practicar

cada uno en su posición. Luego, después de nombrar al Padre Barbé como

Superior, al Padre Guimón monitor, al Padre Larrouy confesor, y después de

obsequiar a cada uno con un hermoso crucifijo, se dispone a emprender viaje de

regreso. Todos lo acompañan hasta el coche.

«Allí,

dice el Hermano Joannes, el mejor de los Padres dio un último y largo abrazo a

cada uno de sus hijos, cuyo rostro no había de volver a contemplar.» A las

cinco el coche, se ponía en movimiento. Postrer saludo. Y nuestros misioneros

vuelven al Seminario, «el corazón henchido de dolor».

III.

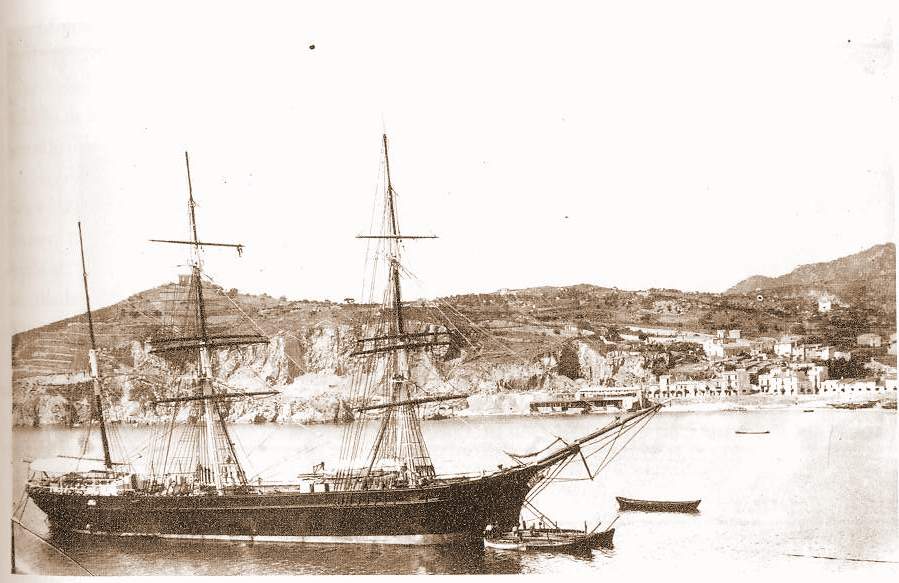

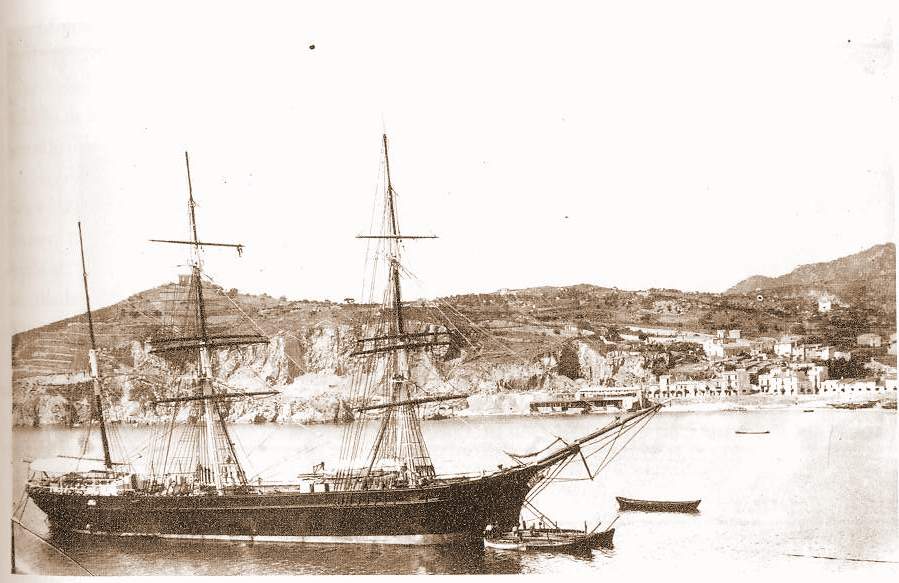

EL VIAJE DEL ETINCELLE

La

partida

El

Etincelle anunció la salida para el domingo 31, a las tres de la tarde. Se

esparció la noticia y ese día, hacia las dos de la tarde, numeroso clero acudió

a manifestarles su simpatía, acompañándolos hasta el «glacis» o explanada

donde se había de realizar el embarco. Y a los pasajeros que estaban a bordo

del Etincelle , se les unieron los ocho misioneros.

El

barco levanta anclas y remolcado en el paso de la peligrosa barra, avanza mar

adentro. El remolcador suelta el cable, saluda tres veces; otro tanto, hace

luego el pabellón del Etincelle: es la señal de la separación. El velero

prosigue solo, penosamente, hacia la América, mientras cae la noche y se borra

el continente.

La

primera noche fue de tortura. El marco apaga los entusiasmos, los olas sacuden

el barco, y las ensambladuras de madera nueva gimen dolorosamente, mientras las

anchas velas, que no consigue hinchar el viento, azotan pesadamente los mástiles

y las jarcias. Se produce una entrada de agua en la bodega, y en tal forma y

cantidad, que las autoridades del barco, intranquilas, piensan por momentos en

volver al puerto. Pero se alza el viento y la tripulación maniobra con llamados

a gritos y en medio de crujidos siniestros. Con la imaginación sobreexcitada,

en los obscuros camarotes, los pasajeros doloridos temen catástrofes y

tormentas.

Bogaban

apaciblemente a lo largo de las costas de España. Recorrieron en lenta visita

el barco que los llevaba.

El

velero «Etincelle»

El

Etincelle es un modesto velero que por su largo reducido se asemeja bastante a

una cáscara de nuez. Levantado sin esfuerzo por las fuertes olas, resbala luego

en carrera vertiginosa como queriendo hundirse en el abismo, Su escasa altura

encima de la línea de flotación, permite a las olas barrer de improviso la

cubierta, derribando a veces a los pasajeros y a los peces volantes alzarse

hasta ella.

Asimismo,

el perrito «Black», único sobreviviente del naufragio de La Belle Perle,

puede echarse de un brinco al mar para recoger objetos caídos al agua, como

ocurrió, con el «solideo» del Padre Larrouy.

A

pesar de su pesada carga de cemento y de yeso, el Etincielle es buen velero, si

le ayuda el viento, y en las carreras que emprende a veces con veleros

similares, logra buena colocación y aún señaladas victorias; por ejemplo,

sobre cierto poderoso émulo británico, el 15 de septiembre en las cercanías

de Madera. Para conseguir más amplio velamen se ha dado tal altura al palo de

trinquete que aun después de romperse, el 27 de octubre, en una cuarta parte,

puede seguir desempeñando regularmente su papel,

El

«alcázar» en la popa quedaba reservado a los pasajeros de primera clase.

Comprende un saloncito, de 5 metros de largo, por 1.50 de ancho y 1,80 de alto.

Es

transformado pronto en sala de ejercicios y oratorio para la comunidad flotante.

Sobre él dan los camarotes ubicados a un lado del velero: sin ventanillo, sin

luz, sin ventilación, con un tenaz olor a alquitrán, apenas provistos de un

delgado colchón y de una frazada; en suma, «un poco menos que habitables»,

dice el Padre Magendie.

La

oficialidad

La

tripulación y oficialidad del barco comprendía catorce marineros, dos

grumetes, un maestro de armas y el capitán Silhouette. Amigo del orden, del que

cuidaba personalmente; por lo demás, de una bondad extraordinaria: lo demuestra

el hecho de haber cedido su camarote a un pasajero de segunda clase que se había

enfermado, contentándose con un banco para pasar la noche. Más diestro que

sabio, planta su arpón en las marsoplas que se acercan al barco, sabe

aprovechar el mejor viento, pero comete graves errores al determinar sus

coordenadas geográficas y astronómicas, por lo cual pide luces por tres veces

a los barcos que encuentra. Orgulloso de su velero, lo hace medirse con otros

mayores, satisfechísimo cuando triunfa de un barco británico. Amante del mar y

de su vocabulario, explica que el lado derecho se llama estribor y el lado

izquierdo babor. Se presta a los juegos que se acostumbran al paso de la línea.

El 13, en el Ecuador, después de un chubasco caído sobre los pasajeros desde

un cielo sin nubes, aparece un fantasma monstruoso, de rostro, humano sobre la

plataforma del palo mayor, preguntando: «¿El comandante del barco? -Presente,

contesta el capitán. - ¿Quién es usted? - El capitán Silhouette. - ¿Ha

venido, alguna, vez a estos parajes? -Sí. -Aguarde: voy a entregarle una

comunicación de Bonhomme,-.»

El

espantable monstruo se deja resbalar por las jarcias y entrega su mensaje al

capitán, que lee lo siguiente: «Capitán, le conozco desde hace tiempo; desde

veinte días atrás le vengo observando desde estas nubes. Mañana quiero

hacerle una visita para bautizar a los marineros y a los pasajeros, a no ser que

paguen la multa.» «Comuníquele al patrón, dice el capitán, que mañana he

de presentarme ostensiblemente a la hora que elija él ... »

Buen

cristiano, ante todo, exige respeto absoluto de parte de todos durante las

ceremonias religiosas, y a sus dos grumetes los confía, para su instrucción,

cristiana, al Padre, Guimón, que prepara uno de ellos a la primera comunión.

Vida

de los misioneros a bordo

¿Cuál

fue, durante ese largo viaje, la vida de los misioneros a bordo?

El

Superior, el Padre Diego Barbé, mantuvo en su residencia flotante los

ejercicios de la vida religiosa, que anunciaba fielmente con una campanilla,

llevada, con sabia previsión, de Betharram, y cuya voz de bronce se elevaba por

encima del ruido del olaje a horas fijas. Cada vez que lo permitía el tiempo se

alzaba en el salón un altarcito dominado, por una cruz de madera; en él

celebraban por turno la santa misa los misioneros desde el 4 de septiembre, una

sola por día.

Las

comidas se tomaban a la mesa del capitán.

Se

organizan nuevos ejercicios, según las circunstancias, varias veces al día, el

Padre Barbé y el Padre Magendie entonan el Salvos fac servos tuos. (Salva a tus

servidores.)

Después

de la cena cantan el Magnificat y la letanía de la Santísima Virgen. El

segundo, día del viaje, estando todos los misioneros sobre la «toldilla», el

Padre Barbé inicia el canto del popular Ave Maris Stella, pero casi nadie le

acompaña; mas se oye resonar a media voz entre los pasajeros de segunda otro

aire popular: «Es el estribillo vasco del Magnificat», dice el Padre Sardoy «Sea

enhorabuena», contesta el Padre Barbé, y acto seguido, entona el Magnificat. Y

ahora, después de cada versículo repiten con voz estruendosa el estribillo

todos los vascos amontonados alrededor del palo mayor.

Al

Magnificat siguen las letanías de la Virgen, a las cuales se agregan aún

algunos cánticos populares. Por fin cada uno se retira a su camarote resuelto a

renovar y mejorar en los días siguientes esa improvisada ceremonia.

Los

domingos

Los

domingos había fiesta a bordo. Una vez izada la bandera en señal de regocijo.

se celebran dos misas: una en el salón para la pequeña comunidad; otra sobre

el puente, al aire libre, para los pasajeros y los marineros. Al atardecer el

canto de las Vísperas precede al de las letanías.

Ocupaciones

Acabada

la oración, cada uno se entrega a sus aficionadas ocupaciones. El Padre

Larrouy, amigo del aire puro, se mantenía habitualmente en popa, observando, a

ratos, el anzuelo que colgaba del barco y cuyas presas anunciaba sin tardanza.

Un día, sin embargo, tuvo que participar de un percance más grave, sucedido a

lo largo de las costas españolas. Y es que una ventolera inesperada y juguetona

le había echado el solideo al agua. Cerca estaba «Black», el perrito,

amaestrado para buscar en el mar los objetos caídos. El Padre iba a hacerle señas

cuando una voz imperativa exclama: «No vale la pena.» Y el solideo siguió

bogando hacia España.

Acabada

la oración, cada uno se entrega a sus aficionadas ocupaciones. El Padre

Larrouy, amigo del aire puro, se mantenía habitualmente en popa, observando, a

ratos, el anzuelo que colgaba del barco y cuyas presas anunciaba sin tardanza.

Un día, sin embargo, tuvo que participar de un percance más grave, sucedido a

lo largo de las costas españolas. Y es que una ventolera inesperada y juguetona

le había echado el solideo al agua. Cerca estaba «Black», el perrito,

amaestrado para buscar en el mar los objetos caídos. El Padre iba a hacerle señas

cuando una voz imperativa exclama: «No vale la pena.» Y el solideo siguió

bogando hacia España.

El

Padre Barbé, aficionado a la música, compone un dúo para el Oremus Pro

fratribus nostris absentibus (roguemos por nuestros hermanos ausentes), y lo

ensaya con el estudiante. Luego se ocupa en redactar las diversas peripecias del

viaje. A su vez, el Hermano Magendie, iniciando una costumbre que guardará toda

su vida, anota sus impresiones y observaciones. El Padre Sardoy entona los

seculares cánticos vascos frente a Madera improvisa un himno al marino vasco,

supuesto descubridor de la isla y cuyo nombre ignora la historia.

Día

tras día

Varios

pequeños acontecimientos rompen la monotonía del viaje. Por dos veces

experimentan las emociones de un «yachting»; una primera vez, el 15 de

septiembre, encontrándose, a la salida de Madera con dos veleros, uno británico,

que siguen el mismo derrotero, el capitán Silhouette siente efervescencia de

patriotismo. Quiere ganar en velocidad al barco, extranjero: toma sus. medidas,

arenga a su tripulación y consigue el triunfo anhelado; el vencido saluda con

la bandera al vencedor. Luego, deseando entablar conversación, hace señales a

las cuales no puede contestar el Etincelle, pues por un malhadado olvido, no se

habían comprado en Bayona las banderitas para señales. Hay que contentarse con

izar la bandera tricolor y acercarse para saludar.

Siguieron

otras justas navales. En las proximidades del Cabo Verde, el 25 de septiembre,

el Etincelle se encuentra ya con ocho veleros y todas las tripulaciones se

trenzan en, tácita rivalidad. Alcanzó nuestro barco un puesto honroso,

haciendo honor a su pabellón, pero sin lograr esta vez la victoria. «Aire,

cielo, suelo y mar» contribuyen a distraerlos. Al llegar al Ecuador, el 13 de

octubre, pueden contemplar un eclipse de luna; en otra circunstancia, una

marsopla ya mordida por el arpón, consigue descolgarse. A la mañana del 12 de

septiembre, con un mar agitado, alguien, a gritos, señala una ballena (como el

madrileño de Trueba en el Manzanares). Todos acuden; nadie consigue verla. Sólo,

el Padre Guimón, ya instalado en su bote, a la popa, para el estudio del

castellano, insiste en afirmar socarronamente, que él logró verla y observarla

hasta en sus menores detalles. «Era una ballena grande como la casa de

Betharram», exclama, y su ensueño era ver unas cincuenta alineadas como

escuadra en línea de batalla.

Algo

(muy poco) del ensueño, del Padre Guimón se realizó, pues dos ballenas se

presentaron con toda gentileza, días, después, a la vista de los viajeros. El

primero en percatarse de su presencia es el Padre Harbustán, que acaba de

divisar una masa informe. Nuevo apresuramiento de los pasajeros sobre el puente.

Por su parte, el capitán alarga su anteojo. Luego, silencioso y grave, manda

bajar un bote al mar, detiene la marcha del Etincelle y sale en, exploración;

desde lejos cree haber visto un barco, que zozobra ; llegado cerca resulta una

enorme ballena muerta medio devorada por los tiburones y que despide un fuerte

olor nauseabundo.

Algo

(muy poco) del ensueño, del Padre Guimón se realizó, pues dos ballenas se

presentaron con toda gentileza, días, después, a la vista de los viajeros. El

primero en percatarse de su presencia es el Padre Harbustán, que acaba de

divisar una masa informe. Nuevo apresuramiento de los pasajeros sobre el puente.

Por su parte, el capitán alarga su anteojo. Luego, silencioso y grave, manda

bajar un bote al mar, detiene la marcha del Etincelle y sale en, exploración;

desde lejos cree haber visto un barco, que zozobra ; llegado cerca resulta una

enorme ballena muerta medio devorada por los tiburones y que despide un fuerte

olor nauseabundo.

Algún

tiempo después vino a exhibirse otra ballena; y aunque poco pudo vérsela, cada

cual quedó conforme con haber podido, contemplar ese monstruoso animal siquiera

una vez en su vida.

El

«Etincelle» sin rumbo. Pronósticos favorables

Al

embarcarse en Bayona, los ocho misioneros supieron que habían de alcanzar

Buenos Aires hacia mediados de octubre. Ahora bien, el 15 de octubre se

encontraban aún a la altura del Ecuador, y sólo el 5 de noviembre pudieron

desembarcar en Buenos Aires.

Se

les había asegurado que el viaje sólo duraría unos 40 días, y se prolongó

por espacio de 65 días, del 31 de agosto al 5 de noviembre.

No

se les habían hecho promesa- exageradamente optimistas, pues para recorrer las

6.050 millas marinas (11.200 kilómetros) que separan las costas de Francia de

las orillas del Plata, sólo necesitaban unos cuarenta días los veleros del

siglo XIX, los cuales marchaban a razón de 135 millas por día (250 kilómetros;

como 10 kilómetros por llora). Los había más veloces que cubrían sus 10

nudos; y los veleros de la armada alcanzaban a una velocidad de 13 ó 14 nudos

por hora. De modo que bastaban 30 días para ir de Nueva York a El Havre. 70

para llegar a Valparaíso, 75 para alcanzar la Reunión (Océano Indico).

Un

itinerario al margen de la historia

En

su primer viaje, el Etincelle se coloca al margen de la historia de la navegación,

por empeñarse con pertinacia en desmentir los pronósticos más justificados,

ya que entre los cálculos de los técnicos y la duración efectiva del viaje

existe total desacuerdo, una diferencia de veinte días; prolongación

inquietadora, verdadero reto, casi catástrofe, a los ojos de la gente de mar.

Muchos

problemas suscita ese periplo de los primeros Bayoneses de América, a cuya

solución ayudan afortunadamente las notas del viaje que nos han dejado dos de

los heroicos argonautas: el hermano Johannes y el Reverendo Padre Juan Magendie.

Menos supersticiosos que Ulises, no echan la culpa de su larga odisea ni sobre

Neptuno, ni sobre Palas-Atena; sobre ninguno de los dioses o, de las diosas. Sólo

acusan al viento y sus caprichos, a la fuerza de las corrientes marítimas... y

al diablo, únicos seres que uno puede calumniar sin incurrir en pecado.

Demasiado respetuosos para murmurar de los hombres, particularmente cuando se

trata de personas revestidas de la autoridad y en quienes brillan los galones de

capitán y de jefe de equipaje, como son el señor Silhouette y su segundo, no

dejan, con todo, de ejercitar la penetración de su espíritu en presencia de

las maniobras extrañas y de los obstinados silencios del comandante; porque ni

siquiera conocen el valor de los números referentes a longitud y latitud.

Angustiosa

incertidumbre

Cuando

el capitán Silhouette se niega a manifestarles la posición geográfica del

Etincelle se percatan de su indecisión, de su ignorancia. Cuando lo ven

acercarse a los barcos que encuentra y, con su portavoz, pedir, el 9 de octubre,

al capitán del Benjamín Franklin le señale el punto astronómico, y repetir

lo, mismo el 11 de octubre con un barco holandés, comprenden que el piloto del

Etincelle perdió el rumbo.

Luego

los números ya no les permiten ilusionarse. En efecto, del 31 de agosto al 23

de septiembre, la marcha del Etincelle fue normal. A pesar del viento oeste,

poco propicio; a pesar de cuatro días de calma chicha; a pesar de cuatro

temporales, ya están frente a las islas del Cabo Verde; recorrieron 4.300 kilómetros

en 23 días con un término medio de 187 kilómetros por día: con velocidad de

8 kilómetros por llora, puesto que el 23 de septiembre el Etincelle se

encuentra a los 25º de longitud occidental y como a 14º de latitud

septentrional. Ahora bien, el 9 de octubre, cuando el capitán del Benjamín

Franklin señala la posición, no está más que a los 22º de longitud

occidental y a los 10º de latitud norte; el 11 de octubre, el barco holandés

lo encuentra a los 24º de longitud; en 16 días no consiguió acercarse hacia

Buenos Aires más que de 4 grados de latitud, o sea unos 400 kilómetros; en

cambio se ha desviado de 3 grados (unos 300 kilómetros) hacia el este.

Aún

más: el Etincelle que había iniciado su viaje el 31 de agosto, es alcanzado

por el Benjamin Franklin que había salido de Francia el 16 de septiembre; para

un mismo recorrido el Etincelle pone 39 días, el Benjamin Franklín. sólo 23.

Del

23 de septiembre al 9 de octubre, nuestros viajeros han recorrido sin provecho

cerca de 3.000 kilómetros; los apuntes de viaje señalan efectivamente 400 kilómetros,

para el 24 de septiembre, el 6 y el 8 de octubre; 200 kilómetros para el 25 de

septiembre, el 7 y el 9 de octubre; un término medio de 100 kilómetros por día

para los restantes.

Pese

a Pitágoras, es un reto a la sana aritmética: el Etincelle, haciendo, del 23

de septiembre al 9 de octubre, una correría de 3.000 kilómetros, con una

desviación, hacia el este, de 330 kilómetros, logró acercarse a Buenos Aires,

únicamente de 400 kilómetros. Fueron necesarios 16 días para cubrir una

distancia que varias veces había recorrido en 24 horas.

Ciertamente,

ese atraso y ese retroceso eran «como para trastornar las ideas», según

expresión de los viajeros. Y fue alivio para todos el ver, el 9 de octubre, a

las 15.30 horas, cambiar de rumbo al Etincelle, que iba al Africa y que desde

entonces tornó francamente la dirección del oeste.

Una

explicación

¿Cómo

se explica ese atraso del Etincelle y ese desvío de 330 kilómetros fuera de su

ruta normal hacia Buenos Aires? El Padre Magendie, espíritu reflexivo, se había

preguntado también «qué mano amiga o perversa, pudo detener tanto tiempo, a

los misioneros, lejos del objetivo de su viaje»,

El

atraso se explica en parte por la falta de viento. Durante cerca de diez días,

del 23 de septiembre al 9 de octubre, nuestro velero se encuentra en una mar sin

viento, en la región de las calmas ecuatoriales, en lo que los marinos llaman

«la olla negra» (le pot noir). En todo tiempo, tratan de evitarlo todos los

navegantes. Así, en 1500, el portugués Cabral, apartándose del Africa

ecuatorial, descubrió el Brasil. Menos precavido, el capitán Silhouette se dejó

arrastrar.

Y

quizás por castigo, de su vanidad, dos días después de haber cruzado por las

islas del Cabo Verde, el Etincelle se encuentra con ocho veleros que seguían

rumbo al sur. ¿Adónde se dirigen? ,¿Hacia América? Tal vez hacia la India,

ya que no existe por entonces el canal de Suez. Sin cerciorarse acerca de la

dirección, sin consultar la brújula, el capitán Silhouette,, aprovechando el

buen viento, sigue en pos de ellos, excitando a su tripulación para ganar la

delantera. Así sé inicia una verdadera carrera de veleros sobre el Atlántico,

y el Etincelle conquista un puesto honroso en la lucha silenciosa. Luego amaina

el viento; luego cesa. ¿Dónde se halla el Etincelle? Probablemente en la región

de las calmas ecuatoriales.

Para

peor, lo arrastra hacia el Africa la contracorriente de Guinea.

Ya

se da cuenta. de su desacierto el capitán Silhouette; la brújula y el sextante

le señalan una desviación cada día más pronunciada. Y lo confirma el

hallazgo, de dos ballenas durante este período da una, que pudieron ver largos

momentos el 6 de octubre), y parece manifestar que ya se han acercado de la

Costa de Marfil, adonde afluyen estos cetáceos arrastrados desde el polo sur

por la corriente fría de Benguela, sobre la cual existen prósperas pesquerías

suecas de ballena. Entonces el capitán se reduce a obstinado silencio, negándose

a indicar la posición de su barco, Ya algo inquieto, amaina velas y observa el

horizonte en busca de alguna nave que pueda ayudarle a orientarse; pero ninguna

aparece desde el 25 de septiembre hasta el 6 de octubre. Ese día, ya están a

la vista once; al día siguiente, ya son 18, pero si bien no consigue por

entonces entrar en conversación con ninguna, conoce a lo menos que se encuentra

en derrotero marítimo frecuentado y sigue su marcha a toda vela. Por fin, el 9

de octubre puede entablar conversación con el capitán del Benjamín Franklin,

quien le pone en el buen camino hacia Buenos Aires. Desde entonces hasta el 3 de

noviembre, la marcha es normal. A pesar de siete días de calma y tres días de

tormenta, recorre el resto, de su itinerario a razón de 265 kilómetros

diarios, o sea unos once, kilómetros por hora.

El pérfido

mar

Con

todo, tantas diversiones no consiguieron anular todas las tristezas del viaje.

En ese barquichuelo, casi juguete de las olas y del viento, era endémico el

marco que arreciaba aun más durante las tempestades, en todos aquellos

pasajeros que ya el movimiento ordinario de cabeceo y balanceo del barco había

echado a los catres y hamacas. Crujía sin cesar el maderamen, silbaba el viento

en las jarcias, rodaban los muebles por los pisos en ruidosos derrumbes. Con

todas las aberturas del salón herméticamente cerradas por temor a la ola,

sufrieron hasta seis fuertes temporales-, el primero a poco de embarcarse, otro

después de doblar el cabo Finisterre, el 6 de septiembre; otro al aproximarse a

Madera, en la noche del 11 al 12 de septiembre; el cuarto en las cercanías del

Ecuador. En dos otras ocasiones duró dos largos días cada vez la tormenta: el

18 y 19 de septiembre, al sur de las Canarias, y del 24 al 25 de octubre en el

golfo de Santa Catalina.

Menos

peligrosos, pero, más abrumadores eran los períodos de calma. El velero patina

sobre las olas, gira como una veleta. El sol irradia fuego, y todos dejan de

comer. Ahora bien, contaron a lo, menos 17 días de calma chicha, de los cuales

diez en las zonas sofocantes del Ecuador. Empieza a impacientarse la tripulación;

algunos supersticiosos acusan a los misioneros de haberles traído la «mala

suerte». «Verdaderamente, esto pasa de raya», exclama uno de los marineros.

En esto, escasea el agua potable. La salud de muchos se quebranta; un pasajero

muere antes de llegar al Ecuador. Aunque gozando de un régimen y de una higiene

algo mejores, no por eso escapan a la enfermedad los misioneros. El Padre Guimón

sufre de una ronquera tan fuerte, que se ve objeto de la compasión general; el

Padre Barbé está descompuesto; el Padre Harbustán lucha contra la jaqueca; el

Padre Sardoy experimenta caquexia; el Hermano Fabián sufre de las piernas; el

Hermano Johannes ve florecer un grueso divieso en su brazo. Únicamente el Padre

Larrouy y el estudiante Magendie siguen inmunes.

El

mismo barco contribuye a aumentar el infortunio. Una vía de agua se abre en el

casco, la misma noche de la salida. El 27 de octubre se rompe una parte del palo

mayor, hasta que, tres días después, cae todo el mástil haciendo peligrar al

barco.

Añoranzas

Más

de una vez, durante esos 65 días, los ocho misioneros vieron la imagen de

Betharram presentarse a su espíritu como, suave aparición. Para adormecer sus

penas recordaban las festividades que solían celebrarse en la Casa Madre en esa

época: aniversario de la fundación del Instituto el 8 de septiembre, las

fiestas del Calvario el 14, el onomástico del Superior el 29. Repetidas veces

cada día oran por sus hermanos, cantando el Oremus pro fratribus nostris

absentibus (roguemos por nuestros hermanos ausentes). En el océano inmenso y

monótono, experimentan la nostalgia de Betharram, particularmente cuando

avanzan a lo largo de las floridas costas de Madera o de los picos sombríos de

las Canarias. Durante los días tórridos del Ecuador, afiebrados y faltos de

agua, ¡qué añoranza de aquellas claras y gélidas fuentes de los Pirineos,

hacia las cuales antaño inclinaban con encanto sus labios! ¡Si pudieran a lo

menos tocar tierra alguna vez en el camino! ; pero lo prohíbe estrictamente el

código marítimo a los capitanes de veleros, excepto en casos de avería.

Temple

de alma delicada y corazón sensible, el Padre Barbé sufre más hondamente,

pensando, en lo que había sido su obra: el Colegio, de Betharram; y su emoción

baña sus ojos en lágrimas al pensar que allá se reanudaron las clases en ese

mismo mes de octubre, pero sin que maestros ni alumnos, pudiesen dirigir su

saludo a su antiguo superior.

Mas

la larga, prueba iba a tornar fin.

El

3 de noviembre se encontraban los viajeros en el amarillento río de la Plata,

frente a Montevideo, y el 4 en Buenos Aires.

Era

el fin del viaje y de sus penurias.

RELATO DEL P.

MAGENDIE DEL CRUCE DEL RIO DE LA PLATA

También

aguzaba las esperanza,; la vista de algún nuevo rico que había regresado de América:

«Cada uno aspira a la riqueza; cada uno espera poder regresar, antes de mucho

tiempo, para edificar cerca del pueblo, en la lomada, una amplia morada como

acaban de hacerlo algunos privilegiados de la fortuna.» (Bourdenne.)

También

aguzaba las esperanza,; la vista de algún nuevo rico que había regresado de América:

«Cada uno aspira a la riqueza; cada uno espera poder regresar, antes de mucho

tiempo, para edificar cerca del pueblo, en la lomada, una amplia morada como

acaban de hacerlo algunos privilegiados de la fortuna.» (Bourdenne.)

Acabada

la oración, cada uno se entrega a sus aficionadas ocupaciones. El Padre

Larrouy, amigo del aire puro, se mantenía habitualmente en popa, observando, a

ratos, el anzuelo que colgaba del barco y cuyas presas anunciaba sin tardanza.

Un día, sin embargo, tuvo que participar de un percance más grave, sucedido a

lo largo de las costas españolas. Y es que una ventolera inesperada y juguetona

le había echado el solideo al agua. Cerca estaba «Black», el perrito,

amaestrado para buscar en el mar los objetos caídos. El Padre iba a hacerle señas

cuando una voz imperativa exclama: «No vale la pena.» Y el solideo siguió

bogando hacia España.

Acabada

la oración, cada uno se entrega a sus aficionadas ocupaciones. El Padre

Larrouy, amigo del aire puro, se mantenía habitualmente en popa, observando, a

ratos, el anzuelo que colgaba del barco y cuyas presas anunciaba sin tardanza.

Un día, sin embargo, tuvo que participar de un percance más grave, sucedido a

lo largo de las costas españolas. Y es que una ventolera inesperada y juguetona

le había echado el solideo al agua. Cerca estaba «Black», el perrito,

amaestrado para buscar en el mar los objetos caídos. El Padre iba a hacerle señas

cuando una voz imperativa exclama: «No vale la pena.» Y el solideo siguió

bogando hacia España.

Algo

(muy poco) del ensueño, del Padre Guimón se realizó, pues dos ballenas se

presentaron con toda gentileza, días, después, a la vista de los viajeros. El

primero en percatarse de su presencia es el Padre Harbustán, que acaba de

divisar una masa informe. Nuevo apresuramiento de los pasajeros sobre el puente.

Por su parte, el capitán alarga su anteojo. Luego, silencioso y grave, manda

bajar un bote al mar, detiene la marcha del Etincelle y sale en, exploración;

desde lejos cree haber visto un barco, que zozobra ; llegado cerca resulta una

enorme ballena muerta medio devorada por los tiburones y que despide un fuerte

olor nauseabundo.

Algo

(muy poco) del ensueño, del Padre Guimón se realizó, pues dos ballenas se

presentaron con toda gentileza, días, después, a la vista de los viajeros. El

primero en percatarse de su presencia es el Padre Harbustán, que acaba de

divisar una masa informe. Nuevo apresuramiento de los pasajeros sobre el puente.

Por su parte, el capitán alarga su anteojo. Luego, silencioso y grave, manda

bajar un bote al mar, detiene la marcha del Etincelle y sale en, exploración;

desde lejos cree haber visto un barco, que zozobra ; llegado cerca resulta una

enorme ballena muerta medio devorada por los tiburones y que despide un fuerte

olor nauseabundo.