|

II - CARACTERÍSTICAS DE UM MERGULHO

Certa vez, num de meus passeios, ao entrar na praia encontrei várias pegadas na areia, as quais formavam várias trilhas. Escolhida uma, passei a segui-la, colocando meus pés exatamente sobre as marcas que ali se encontravam.

Em tal empreendimento, entretanto, defrontei-me com algumas dificuldades: 1) na medida em que seguia a trilha, sentia um certo desconforto, desequilibrando-me em certos momentos, pois o "balanço" daquele que ali deixou sua marca era diferente do meu, e aí percebi que eu não conseguia andar como ele; 2) outra dificuldade se referia à escolha da trilha a ser seguida, pois não havia um encontro perfeito entre o meu pé com a marca escolhida, o que caracterizava, ainda mais, a nossa diferença.

Após caminhar alguns metros - pé ante pé sobre as marcas - olhei para trás e vi que as pegadas iniciais - aquelas que escolhera para seguir - já não existiam mais, elas desapareceram; e o que ficou inscrito na areia não era nem as minhas pegadas, nem as pegadas do indivíduo que ali passou anteriormente, mas o produto de nossa relação. (Diário Campo)

Este "brinquedo", que denominei "seguir pegadas na praia", experienciado durante meu trabalho de campo tem servido como ponto de partida para uma reflexão sobre a minha trajetória no processo do "vir a ser e estar antropólogo".

"Nadar em águas desconhecidas..." esta é uma imagem que sempre me vem à mente quando penso no meu processo de "vir a ser antropólogo". Para mim foi bastante desconfortável "nadar nas águas da Antropologia", pois a experiência antropológica - na medida em que foi concomitante a uma série de circunstâncias pessoais - emergiu como um conflito sobre a minha identidade (pessoal/profissional).

Durante este processo, a novidade do "contato imediato" com o "objeto de estudo" apesar de desejada - tanto em nível pessoal como teórico - sempre me causou um certo "temor", um pouco de "medo": angústia pela exposição pessoal, a temida confusão entre pesquisador x objeto, rejeição, etc...

Esta situação até então era impensada por mim. A partir da Psicologia - minha formação profissional - podemos estabelecer um certo paralelo entre a experiência do trabalho de campo com o atendimento psicoterapêutico, pois aí também se estabelece uma "relação". No entanto, esta última é mediada por uma técnica que permite ao psicólogo manter-se "distante", "controlar sua contratransferência".

No trabalho de campo, no entanto, tal distanciamento não é possível. O encontro é necessário, pois é a partir do contato com os "nativos" que o antropólogo construirá o conhecimento antropológico. Este "encontro", por sua vez, na medida em que envolve uma "relação intersubjetiva", não possibilita somente ao antropólogo conhecer "o outro", mas também a si - "conhecer-se" (Grossi, 1992) .

Esta problemática sempre me acompanhou durante minha formação em Antropologia. Inicialmente, atribuía como causa das minhas dificuldades em compreender o que viria a ser a Antropologia e enxergar-me exercendo a profissão de antropólogo a minha formação acadêmica - a de psicólogo. Isto implicava, portanto, um problema que envolvia a minha identidade profissional (o que tentei controlar, como veremos mais a frente, quando me refiro ao processo de elaboração do meu projeto de pesquisa).

Durante minha formação acadêmica (1976-1980), tive contato com um texto de Margaret Mead ("Sexo e Temperamento"). Ele nos foi apresentado devido ao interesse desta autora em estabelecer um trabalho que abordasse ambas as disciplinas: Antropologia x Psicologia.

A Psicologia, por sua vez, tem como ponto de partida para suas análises e estudos o indivíduo. Apesar de algumas teorias de personalidade e do desenvolvimento (Jung, Erikson, Froom, Karen Horney, Reich - os chamados "culturalistas") levarem em consideração o social em suas abordagens, não davam conta suficiente de explicar os fenômenos sociais.

Apesar de a Psicologia ser uma disciplina que inclui várias linhas teóricas, para constituir-se enquanto um ramo científico, adotou como modelo de Ciência aquele proposto pelas Ciências Naturais (assim como a Antropologia) que privilegiava o distanciamento do pesquisador na relação com seu objeto de estudo - assegurando-se assim de uma certa ‘objetividade científica’.

O berço da Psicologia moderna foi a Alemanha do final do século passado. Wundt, considerado como o pai da Psicologia científica, criou na Universidade de Leipzig o primeiro laboratório de psicologia, onde realizou experimentos na área de Psicofisiologia.

Assim, a Psicologia adquire seu status de Ciência na medida que se "liberta" da Filosofia, atraindo vários e novos estudiosos (Edward Titchner, William James, etc.) que, sob os novos padrões de produção de conhecimento, passam a a) definir seu objeto de estudo (comportamento, vida psíquica, consciência, etc.), b) delimitar seu campo de estudo diferenciando-o de outras áreas de conhecimento, especialmente da Filosofia e Fisiologia, c) formular métodos de estudo e d) formular teorias. Essas teorias, por sua vez, deviam obedecer a critérios básicos da metodologia científica, isto é, devia-se buscar a neutralidade do conhecimento científico, os dados deviam ser passíveis de comprovação, e o conhecimento devia ser cumulativo e servir de ponto de partida para outros experimentos e pesquisas na área. (Bock et al, 1993, Figueiredo, 1991).

Durante minha formação acadêmica tive contato com uma das áreas da Psicologia denominada Psicologia Social. Esta área de pesquisa se caracterizava como o estudo "das manifestações comportamentais suscitadas pela interação de uma pessoa com outras pessoas, ou pela mera expectativa de tal situação." (Rodrigues, 1972:3).

Assim, a interação social, a interdependência entre os indivíduos, passa a ser objeto de investigação. Dessa abordagem do encontro social desenvolveu-se uma série de conceitos e pesquisas como as referentes à percepção social, à comunicação, às atitudes, aos processos de socialização, etc. (Rodrigues, 1972; Krech et al., 1973).

Este modo de abordar a realidade social, no entanto, não nos possibilita enxergar toda a sua dinâmica, pois este tipo de psicologia social é a) baseada em um método descritivo, ou seja, método que se propõe estudar aquilo que é observável; b) é uma psicologia que sempre esteve voltada para a criação de instrumentos que possibilitassem a intervenção na realidade indicando fórmulas de adequação e ajustamento de comportamentos individuais no contexto social e c) é uma psicologia que parte de uma noção estreita do social: este é considerado apenas como a relação entre pessoas - a interação social - e não como um conjunto de produções capazes de, ao mesmo tempo em que vão construindo a realidade social, construir também o indivíduo (Lane, 1988).

Além disso, este tipo de psicologia se estruturava a paritr dos pressupostos das das Ciências Naturais pois referendava, enquanto metodologia de pesquisa, a idéia de distanciamento do objeto, de neutralidade científica, etc.

Foi na atuação profissional - principalmente em instituições sociais - que vim perceber que os pressupostos da Psicologia Social que eu havia aprendido deveriam ser ampliados a tal ponto que abarcasse outras dimensões da realidade social às quais os indivíduos estão sujeitos.

Foi em Florianópolis que vim sentir mais de perto esta necessidade. O trabalho numa Fundação Cultural, cuja proposta era a de realizar pesquisas sociológicas e antropológicas sobre a Ilha de Santa Catarina, demandava conhecimentos que eu não possuía, o que criou a necessidade de eu procurar uma formação profissional mais específica: a do antropólogo ou a do sociólogo.

Em razão disso, matriculei-me no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFSC como aluno especial em 1988/2, vindo a cursar a disciplina Antropologia Simbólica ministrada pela Profª Esther Jean Langdon. Ali tive contato com vários autores até então para mim desconhecidos: Lèvi-Strauss, Leach, Geertz, Mary Douglas, etc. cujas leituras me fizeram refletir sobre questões até então impensadas.

No semestre seguinte, após seleção, matriculei-me no referido Programa como aluno regular e, apesar das várias disciplinas cursadas - História da Antropologia, Antropologia Simbólica, Antropologia das Sociedades Complexas, Antropologia Cultural, Métodos e Técnicas de Pesquisa em Antropologia, Teoria Antropológica, etc. - sempre estava às voltas com a questão do vir a ser antropólogo.

Como esta era uma questão que sempre esteve presente - o que me faz pensar no tema desta dissertação como um sintoma - e como a Antropologia é uma disciplinaa que se funda na alteridade - ou seja, no encontro de duas identidades - proponho aqui discorrer sobre a superação de alguns de meus questionamentos a partir de duas perspectivas: uma teórica, onde retrato o trajeto da Antropologia na construção de sua identidade enquanto Ciência; e outra relativa à minha experiência no campo, a partir da qual pude perceber e vivenciar as vicissitudes desse processo de "vir a ser".

Tenho clareza que, colocar em pauta esse ‘vai-e-vem’ do processo, não esgota e não reduz as várias possibilidades que a experiência de campo nos proporciona (seja enquanto reflexão teórica ou sobre "nossa prática"), mas entendo esse meu empreendimento como uma tentativa de aprender a ‘olhar o mundo’ - e por que não o mar? - com outros olhos.

Antes de discorrer sobre minha experiência de campo, realizo um "passeio" sobre as teorias antropológicas que permearam minha compreensão (teórica) sobre minha inserção no universo da Antropologia e durante o meu trabalho de campo.

1 - Na Marola das Teorias

Ao percorrer os meandros das teorias antropológicas, neste momento, tenho como objetivo levantar algumas questões relativas à identidade da Antropologia - ou seja, o que é que vai caracterizar a disciplina como tal e quais as implicações que estão em jogo para um indivíduo vir a considerar-se (ou ser considerado) como um antropólogo .

Tais considerações me parecem pertinentes pois ora a Antropologia se caracteriza como tal pela adoção de um método específico de pesquisa - a observação participante; ora como uma ciência que estuda um objeto específico: as sociedades primitivas (ampliado posteriormente ao incluir as sociedades complexas como objeto de estudo); ora por aquilo que os antropólogos produzem: etnografias (Malinowski, 1978, Boas, [1920] 1960, Manners & Kaplan, 1968, Geertz, 1978).

Como pudemos ver no capítulo anterior, as condições para o surgimento das ciências humanas são historicamente construídas a partir da construção do conceito de "homem", processo este característico da modernidade. Para Foucault (1966), o ‘homem’ não existia nos séculos XVII e XVIII, e a emergência das ciências humanas se dá quando o ‘homem’ se constitui enquanto sujeito e objeto do conhecimento.

Para Laplantine (1988) o projeto antropológico nos finais do séc. XVIII, supunha

"1) a construção de certo número de conceitos, começando pelo conceito de homem; não apenas enquanto sujeito, mas enquanto objeto do saber [introduzindo] a dualidade característica das ciências exatas (sujeito observante e o sujeito observado), 2) a constituição de um saber que não seja apenas reflexão (filosófico) e sim de observação (empírico), o que implica na constituição de uma positividade sobre o conhecimento do homem enquanto ser que vive (biologia), que trabalha (economia), pensa e fala (filologia); 3) a problemática da diferença, que coloca a questão da relação no impensado, os limites do saber, e as relações de sentido e poder; 4) um método de observação e análise - o método indutivo, onde os grupos são considerados como sistemas naturais que devem ser estudados empiricamente, a partir das observações de fatos, a fim de extrair os princípios gerais que hoje chamamos de leis". (Laplantine, 1988:55)

Em outras palavras, a Antropologia se constitui como um campo científico na medida em que estabelece seu objeto de estudo; um conjunto de conceitos e teorias; e uma metodologia própria (processo muito semelhante ao da Psicologia).

No que tange à constituição da Antropologia e suas relações com a Filosofia, o Prof. Silvio Coelho dos Santos, durante o Curso de História da Antropologia em 1989, nos assinalava:

"A filosofia, por sua vez, proporciona elementos que vão influir profundamente no estabelecimento dos modelos de cientificidade para as disciplinas que estavam se desenvolvendo. Assim, as linhas da filosofia moderna (de Descartes até o final do século XIX) foram estabelecidas através do a) racionalismo cartesiano; b) do empirismo inglês (Locke); e c) do idealismo alemão (Kant). Em contraste com a filosofia medieval, religiosa, dogmática, clerical, a filosofia moderna é profana, crítica, leiga, procurando pensar não por linhas de autoridade, mas conforme a razão e ciência, baseados na racionalidade. Com o racionalismo, um novo conceito de homem se impõe: o homem como parte da natureza e produto de um processo evolutivo. Tal perspectiva vai estabelecer, também, novas formas de se abordar o homem enquanto objeto de estudo e fonte de conhecimento." (Santos, 1989)

Para que o projeto antropológico alcance suas primeiras realizações, para que o novo saber comece a adquirir um início de legitimidade entre outras disciplinas, será necessário esperar a segunda metade do séc. XIX, momento em que à Antropologia se atribuem objetos empíricos autônomos: as sociedades ditas ‘primitivas’ , ou seja, exteriores às áreas em que se localizavam as sociedades européias, possibilitando dessa forma - geograficamente - estabelecer-se uma dualidade entre o observador e seu objeto. Esta dualidade, por sua vez, nos remete à problemática do ‘outro’ - e conseqüentemente à da identidade.

Com uma perspectiva evolutiva da história, os primeiros estudos antropológicos objetivavam - a partir da análise da diversidade cultural, do outro, do diferente - compreender os estágios pelos quais a sociedade européia havia passado, afirmando que o contato dos nativos com a religião, com a moral cristã, com a escrita, com a civilização enfim, tornaria esse ‘diferente’ cada vez mais próximo e semelhante. Assim, o que se verifica nessas análises é a anulação do ‘outro’, do ‘diverso’, enquanto tal .

Lèvi-Strauss (1987) nos indica a obra de Rousseau como fundadora da etnologia. O "Discurso sobre a origem e fundamentos das desigualdades entre os homens" de Rousseau, é considerado por Lèvi-Strauss como o primeiro tratado de etnologia geral, pois além de tratar do problema das relações entre a natureza e a cultura, estabelece com clareza o objeto próprio dos etnólogos:

"Quando se quer estudar os homens, é preciso olhar perto de si; mas para se estudar o homem, é preciso aprender a dirigir para longe o olhar; para descobrir as propriedades, é preciso primeiro observar as diferenças." (Rousseau apud Lèvi-Strauss, 1987:43)

Para Lèvi-Strauss, tal regra metódica aponta em direção da superação do que pareceria um paradoxo: a possibilidade do etnólogo estudar os homens distantes e, simultaneamente, o homem particular que lhe parece o mais próximo, ou seja, ele mesmo; por outro lado, sugere que a vontade de identificação com o outro caminha lado a lado com uma recusa da identificação consigo mesmo.

Vemos, portanto, que a questão da alteridade é emergente no trabalho do antropólogo e que está sempre presente - nela se funda. A relação pesquisador x objeto - ponto de partida para a construção do conhecimento antropológico - implica, pois, num encontro intersubjetivo, numa reflexão que envolve os dois pólos da relação, o que significa afirmar a impossibilidade do distanciamento, como propõem os pioneiros da Antropologia.

Nesse sentido, Zarur (1976), estabelecendo uma relação entre objetividade e o envolvimento do antropólogo com o seu objeto de estudo, comenta

"A grande diferença [entre o antropólogo e o sociólogo] é que a objetividade para o antropólogo vem do próprio envolvimento. Novamente somos levados a ver o trabalho de campo trazendo o aspecto distintivo da Antropologia. O deslocamento puramente ideológico da maioria dos sociólogos ... é substituído por um deslocamento concreto e social, o trabalho de campo. A transformação em uma espécie de nativo marginal uma vez que jamais será ele um nativo integralmente, a busca intencional de uma ambigüidade, de uma situação intermediária entre duas culturas, é exatamente o que faz da Antropologia, provavelmente, a mais precisa e objetiva das ciências sociais. O envolvimento do Antropólogo é portanto teoricamente indispensável. E assim, a não neutralidade do antropólogo, neutralidade aqui considerada como afastamento do objeto, é o que traz a precisão e a objetividade da Antropologia. (...) Separar um envolvimento que busque informações de um envolvimento de outro teor é impossível eticamente e só pode culminar em uma péssima antropologia. É uma grande contradição com o próprio método antropológico que não separa ideologia de relações sociais." (Zarur, 1976:4)

O projeto da Antropologia se completa na medida em que estabelece para si uma metodologia específica, o que também caracterizará o exercício profissional do antropólogo. A legitimação da figura do antropólogo profissional ocorre a partir da legitimação do método para o conhecimento de ‘outras culturas’: a observação participante.

Foi Malinowski (1978) quem sistematizou as regras metodológicas para a pesquisa antropológica: a idéia que caracterizava o método era a de que apenas através da imersão no cotidiano de uma outra cultura o antropólogo poderia chegar a compreendê-la. O antropólogo deveria passar por um processo de transformação através do qual ele, idealmente, tornar-se-ia um nativo. No entanto, na medida em que essa experiência não é sistemática, o antropólogo deveria reelaborá-la, transformando-a numa descrição objetiva (científica?) da cultura. O resultado desta "transformação" consiste no texto etnográfico, onde o antropólogo apresenta uma re-elaboração de suas experiências.

Tal re-elaboração, no entanto, deveria ser inspirada numa teoria da cultura específica. Malinowski, por sua vez, inspirou-se no funcionalismo, pois ele concebia as culturas como unidades discretas existentes sob forma unitária e acabada, passíveis de serem observadas e conhecidas desde que olhadas pelos olhos certos: os olhos treinados do antropólogo profissional.

Vale ressaltar que a Antropologia norte-americana (Margaret Mead, Ruth Benedict, etc.), de modo diferente dos ingleses - que sustentavam a existência de uma profunda universalidade e de uma equivalência das instituições, por serem respostas a necessidades universais - consideravam que as instituições não passavam de formas vazias cuja universalidade é insignificante porque cada sociedade as preenche de modo diferente. Ao antropólogo, então, cabia desvelar esta diversidade concreta e, ao invés de voltar-se para a comparação entre culturas, examinar as suas particularidades culturais. Todo etnocentrismo tornar-se-ia, deste modo, desqualificado, emergindo em seu lugar o relativismo cultural , onde cada sociedade possui o direito de desenvolver-se de modo autônomo, inexistindo uma teoria acerca da humanidade que seja dotada de um alcance universal e capaz, portanto, de impor-se diante de uma outra reivindicando qualquer tipo de superioridade .

Tais perspectivas vão ser de fundamental importância para a compreensão sobre o que se passa com o antropólogo durante o trabalho de campo. DaMatta (1987), ao tecer algumas considerações sobre o trabalho de campo na Antropologia, faz uma comparação deste com os "rituais de passagem" estudados por Van Gennep (1975) e Turner (1974), vindo a considerá-lo como tal.

"Aqui desejo simplesmente observar que a iniciação na antropologia social pelo chamado trabalho de campo fica muito próxima deste movimento altamente marcado e consciente que caracteriza os rituais de passagem. Realmente, em ambos os casos, antropólogo e noviço são retirados de sua sociedade; tornam-se a seguir invisíveis socialmente, realizando uma viagem para os limites do seu mundo diário e, em pleno isolamento num universo marginal e perigoso, ficam individualizados (...). Finalmente, retornam à sua aldeia e os novos laços sociais tramados na distância e no individualismo de uma vida longe dos parentes, podendo assim triunfalmente assumir novos papéis sociais e posições políticas." (DaMatta, 1987:151 - assinalamentos no original)

Esta experiência - a de sair de um "status" e inserir-se "em outro" - é que vai possibilitar ao antropólogo o encontro com a diversidade, com a diferença, o que implica um encontro entre identidades, marcado, portanto, pela alteridade: seja a pesquisa realizada em um espaço fora do cotidiano do pesquisador - o que implica seu deslocamento - seja em seu próprio meio.

Tendo em vista essas duas possibilidades, o trabalho do antropólogo consistiria, enfim, em transformar o "exótico" em "familiar" (quando o antropólogo estuda sociedades que não a sua) e o "familiar em exótico" (quando ele estuda sua própria cultura) (DaMatta, 1987:157).

É no universo de pesquisa, portanto, que a questão da alteridade é constantemente recolocada. É o que podemos deduzir das palavras de Lèvi-Strauss:

"Cada vez que está em seu campo de ação, o etnólogo vê-se abandonado em um mundo onde tudo lhe é estrangeiro, freqüentemente hostil. Não tem senão este eu (...) para permitir-lhe sobreviver e fazer sua pesquisa; mas um eu física e moralmente abatido pela fadiga, fome, desconforto, choque com os hábitos adquiridos, o surgimento de preconceitos dos quais nem sequer suspeitava; e que se descobre a si mesmo (...) Na experiência etnográfica, por conseguinte, o observador coloca-se como seu próprio instrumento de observação. Evidentemente, precisa aprender a conhecer-se, a obter de um si mesmo, que se revela como outro ao eu que o utiliza, uma avaliação que se tornará parte integrante da observação de outras individualidades." (1987:43/44 - assinalamentos no original)

Tal possibilidade, no entanto, toma novas dimensões quando o antropólogo pesquisa sua própria cultura, problematizando-se a questão da relatividade cultural. DaMatta (1987) assinala que, neste caso, o problema é "tirar a capa de membro de uma classe, e de um grupo social específico para poder - como etnólogo - estranhar alguma regra social familiar e assim descobrir o exótico no que está petrificado dentro de nós." (DaMatta, 1987:157 - assinalamentos nossos). Isto significa dizer que o antropólogo - quando trabalha em sua própria cultura - coloca em jogo o seu próprio sistema de classificação que, construído a partir de seu processo de socialização, se reestrutura nas relações que estabelece no fazer antropológico.

Assinalamos no capítulo anterior que durante a construção da identidade dos indivíduos ocorre a internalização de um sistema de classificação através do qual ele passa a se sentir parte da sociedade em que vive. Assim, na medida em que o trabalho de campo impõe ao antropólogo - principalmente quando está trabalhando em sua cultura - uma constante reelaboração deste sistema podemos considerar que tal experiência implica numa reestruturação, também, da identidade do pesquisador .

Os riscos implícitos neste processo de relativização, no entanto, não estão presentes somente para quem estuda os grupos próximos, pois o fato de se estudar grupos ou sociedades distantes não "significa que (...) não estejamos sempre classificando e rotulando de acordo com princípios básicos através dos quais fomos e somos socializados." (Velho, 1987:128, Velho, 1980)

Se, por um lado, a introdução do trabalho de campo como um método de estudo para a Antropologia vai possibilitar ao pesquisador entrar em contato com seu objeto de estudo, abordá-lo epistemologicamente; por outro, o antropólogo ao escrever sua monografia, deveria estabelecer uma distância entre ele e a sua cultura, e a cultura do grupo estudado. Tal distanciamento, expressa a forma pela qual os pioneiros da Antropologia enfrentaram a questão da subjetividade, em prol da constituição de parâmetros legitimadores de um conhecimento objetivo (Cardoso de Oliveira, 1988) - característica fundamental das Ciências no início do século.

Este controle, no entanto, expressa-se nas monografias como uma re-elaboração da experiência de campo, ou seja, as experiências ocorridas no campo deviam se submeter às regras que circunscrevem o valor científico da disciplina - organização dos dados, fotos, terminologia impessoal, etc. , o que, enquanto produto científico, descartaria as experiências subjetivas do observador, processo individual do estar ali . Entretanto:

"uma domesticação [da subjetividade, da história e do indivíduo] não é o mesmo que uma pura e simples exclusão. No máximo se trataria de uma exclusão metódica quando, na hipótese de uma difícil domesticação, os elementos seriam submetidos a uma certa ‘epoche’, isto é, seriam postos em colchetes, neutralizados... negar a proeminência da subjetividade, do indivíduo ou da história é ter esses elementos ao menos sob controle". (Cardoso de Oliveira, 1988:94 - assinalamentos nossos)

No entanto, a presença do antropólogo, tanto no trabalho de campo quanto no texto etnográfico, foi essencial para a constituição do conhecimento antropológico.

"Baseando a sua produção de conhecimento na experiência pessoal de uma outra cultura, a antropologia legitimou seus enunciados na fórmula ‘eu estive lá, vi e portanto, posso falar sobre o outro’". (Caldeira, 1988:134)

Assim, o trabalho do antropólogo - sujeito que experimenta e traduz - proposto pelos teóricos da disciplina circunscreve uma ambigüidade, pois o pesquisador precisa, ao mesmo tempo, mostrar-se (revelando a experiência pessoal) e esconder-se (garantindo-se a objetividade). Tal ambigüidade marca a presença do antropólogo nos textos etnográficos (Caldeira, 1988).

Com a emergência do paradigma hermenêutico no campo da Antropologia - que fundamenta a Antropologia Interpretativa - a questão da objetividade da disciplina é recolocada. Ao considerar que o trabalho do antropólogo é fazer etnografias e que estas são descrições densas que objetivam apreender uma cultura ; e ao considerar a etnografia como uma leitura - no sentido de ‘construir uma leitura de’ -, tal perspectiva coloca em pauta a postura do pesquisador no fazer antropológico, a qual se expressa no texto etnográfico, pois

"no estudo da cultura a análise penetra no próprio corpo do objeto, isto é, começamos com as nossas próprias interpretações do que pretendem nossos informantes, ou o que achamos que eles pretendem, e depois passamos a sistematizá-las ... (enfim) os textos antropológicos são eles mesmos interpretações e, na verdade, de segunda e terceira mão. Trata-se, portanto, de ficções; ficções no sentido de que são ‘algo construído’, ‘algo modelado’." (Geertz, 1978:25-26 - assinalamentos nossos)

Sob a perspectiva da Antropologia Interpretativa, os pressupostos de cientificidade que a Antropologia tomou emprestado das ciências físicas e naturais são rediscutidos, pois o produto do trabalho do antropólogo - o texto etnográfico - é visto como o resultado da interação que se estabelece entre o pesquisador e seu objeto de estudo, durante a pesquisa de campo: uma interpretação que se elabora a partir da posição histórica do pesquisador na relação com seu objeto de estudo, ou seja, a posição histórica do pesquisador é considerada como condição de conhecimento.

Como sugere Cardoso de Oliveira (1988), a Antropologia Interpretativa abre seu espaço negando radicalmente o discurso exercitado pelos paradigmas racionalista, estrutural-funcionalista e culturalista, e por uma reformulação dos elementos que haviam sido, por eles, "domesticados", ou seja,

"a subjetividade ... toma sua forma socializada, assumindo-se como inter-subjetividade; o indivíduo ... toma sua forma personalizada, e não teme assumir sua individualidade; e a história ... toma sua forma interiorizada, e se assume como historicidade. (Cardoso de Oliveira, 1988:97 - assinalamentos no original)

DaMatta, a partir destes pressupostos considera que, em princípio, a Antropologia é uma ciência da "comutação e da mediação", pois

"Em antropologia é preciso recuperar esse lado extraordinário e estático das relações entre pesquisador/nativo. Se este é o lado menos rotineiro é o mais difícil de ser apanhado da situação antropológica, é certamente porque ele se constitui no aspecto mais humano de nossa rotina. (...) Essa descoberta da Antropologia Social como matéria interpretativa segue, por outro lado, uma tendência ... que parece marcar sua passagem de uma ciência natural da sociedade, como queriam os empiricistas ingleses e americanos, para uma ciência interpretativa, destinada antes de tudo a confrontar subjetividades e tratar delas." (DaMatta, 1978:11/12)

Velho (1987), afirmando o caráter aproximativo do conhecimento devido a uma certa ‘dose’ de subjetividade do pesquisador, afirma

"A ‘realidade’ ... sempre é filtrada por determinado ponto de vista do observador, ela é percebida de maneira diferenciada. (...) não estou proclamando a falência do rigor científico no estudo das sociedades, mas a necessidade de percebê-lo enquanto objetividade relativa, mais ou menos ideológico e sempre interpretativo." (Velho, 1987:129)

Estas questões levam-me a pensar que a construção do objeto em Antropologia implica, simultaneamente, na construção do observador - o antropólogo. Tal possibilidade é assinalada por Tedlock (1987) quando caracteriza as Ciências Sociais. Para ele

"domínio das Ciências Sociais caracteriza-se como um repertório de conhecimento e expectativas ou cultura comum, que foi compartilhado com os participantes e foi criado a partir da interação dos mesmos." (Tedlock, 1987:184 - assinalamento nosso)

Tais perspectivas nos remetem à idéia principal implícita no jogo "seguir pegadas na praia" que descrevi no início deste capítulo; pois o produto do trabalho de campo - o texto etnográfico - se constrói a partir da relação pesquisador x pesquisado que ali se estabelece. E na medida em que tal relação é um "encontro intersubjetivo", nela também estão envolvidos aspectos da construção da identidade tanto do antropólogo como de seu objeto de estudo, constituindo-se, portanto, faces de uma mesma moeda.

Nesse sentido, Merleau-Ponty (1989) comentando sobre a produção do conhecimento antropológico, assinala:

"Trata-se de construir um sistema de referência geral onde possam encontrar lugar o ponto de vista do indígena, o do civilizado e os erros de um sobre o outro, construir uma experiência alargada que se torne (...) acessível para homens de outro país e de um outro tempo. A etnologia não é uma especialidade definida por um objeto particular (...) é a maneira de pensar que se impõe quando o objeto é ‘outro’ e que exige nossa própria transformação." (Merleau-Ponty, 1989:147)

Laplantine (1987), ao considerar a relação pesquisador x objeto no fazer antropológico, aponta:

"a antropologia ... só começa a adquirir um estatuto científico a partir do momento em que integra, para analisá-lo, esse envolvimento do pesquisador...as voltas com a diferença." (Laplantine:197/198 - assinalamento nosso)

Tal perspectiva vem afirmar a especificidade da prática antropológica - não mais através de um objeto empírico constituído, mas através de uma abordagem epistemológica constituinte. Ou seja, quando o antropólogo se insere no campo ele só não observa, mas também participa com os seus interlocutores nas várias situações sociais que circunscrevem o universo social que está pesquisando, o que implica num constante confronto de identidades. Assim, podemos dizer que o objeto teórico da Antropologia deixa de estar ligado a um espaço cultural ou histórico particular, pois a Antropologia passa a caracterizar-se como uma maneira de olhar o outro e a si mesmo - em relação.

2 - Da Observação Participante: Um Encontro de Identidades

Merleau-Ponty

Passo agora a percorrer minha história com o "meu objeto de estudo" (engraçado como, quando se estuda alguma coisa, sempre temos essa sensação de posse!), pois ela, apesar de minhas "marcações", tem sido a principal referência a partir da qual consigo me perceber e me pensar enquanto um "vir a ser antropólogo".

Passaram-se quatro anos desde meu primeiro contato com a "tribo" que escolhi para desenvolver este trabalho. Inicialmente estava interessado em pesquisar as maneiras pelas quais os jovens surfistas construíam suas identidades e escolhi como universo de pesquisa a Praia de Santinho, localidade que fica ao Norte da Ilha de Santa Catarina, cerca de 35 kms do centro da cidade de Florianópolis. A partir de minha trajetória - profissional/pessoal - dentro do campoo da Antropologia e da Psicologia, e de algumas reflexões desenvolvidas com minha orientadora, pude sentir que as questões que me ocupavam no início do trabalho foram se desenvolvendo e se complexificando - o que me sugere uma lenta construção do meu objeto de estudo (e que acredito ainda não estar esgotado).

Como disse, tinha como perspectiva estudar um grupo de surfistas enfocando as maneiras pelas quais eles construíram suas identidades, tendo como suporte teórico as referências abordadas no capítulo anterior deste trabalho. Tendo em vista que os processos envolvidos na construção da identidade - principalmente aqueles circunscritos pela realidade social em que este grupo estava sujeito - eram comuns aos outros jovens que viviam no Santinho, percebi a possibilidade de tratar a questão da identidade de uma maneira mais ampla, considerando as maneiras pelas quais os adolescentes de Santinho constroem suas identidades, tendo como pano de fundo as relações que se estabeleciam dentro do grupo e as possibilidades que o bairro lhes oferecia para a consecução deste processo.

Tal perspectiva também me possibilitou olhar Santinho a partir destes jovens/adolescentes, pois assim como eles, Santinho também está passando por profundas mudanças decorrentes, principalmente, do desenvolvimento do turismo na região e no local - o que será trabalhado mais adiante.

Além disso, cabe ressaltar que as mudanças não só aconteciam com os adolescentes e com o local escolhido para desenvolver minha pesquisa de campo, mas eu também estava em processo de transformação tanto em nível pessoal como profissional, e tal situação também influiu e vem influindo - de várias maneiras - sobre o meu processo de "vir a ser antropólogo".

"Olhando" de uma maneira mais sistemática - e também didática - minha trajetória no campo da Antropologia identifico, neste processo, algumas fases: a) a "aproximação com a Antropologia"; b) a "chegada" e o "encontro" no campo; c) a "liminaridade da crise do vir a ser"; d) a "partida" do campo"; e) o "reencontro" com o campo, fases estas que passo a discutir em seguida.

a) A "Aproximação com a Antropologia"

Como assinalei anteriormente, meu interesse pela Antropologia emergiu de uma necessidade profissional. Na Fundação Cultural em que trabalhava, na medida em que tinha como pretensão desenvolver pesquisas sobre a Ilha de Santa Catarina, precisava de quadros profissionais mais específicos para abordar questões de cunho social e antropológico.

A minha participação na disciplina Antropologia Simbólica do Programa de Pós-Graduação colocou-me algumas questões novas no trato dos problemas com que me envolvia na Fundação. Assim, após seleção para o referido Programa, matriculei-me definitivamente no curso.

Meu interesse pelos surfistas surgiu logo no início da pós-graduação - o trabalho que produzi para a seleção no Programa de Pós-Graduação tinha o título: "O mundo do surf: um objeto de estudo" (Martins, 1988). No entanto, meus contatos iniciais com esta "tribo" foram mediatizados por revistas especializadas, jornais, etc...

Ainda durante minha formação antropológica, vários professores me diziam: "Vá a campo, observe os surfistas!". E eu me perguntava: "Mas observar o que? com que objetivo?". Arrisquei-me várias vezes na praia, mas não sabia bem o que fazer. Observava aqueles jovens indo e vindo com suas pranchas, comunicando-se numa linguagem que eu não entendia; observava! Mas, e aí? "Será que isso é trabalho de campo?" perguntava-me.

Apesar das várias leituras de etnografias - de Malinowski até as propostas dos pós-modernos - não conseguia conceber a idéia do "ser" antropólogo, o que me levava a uma idealização tanto deste profissional como de meu objeto de estudo. Assim, nestas tentativas de campo, o medo de aproximar-me dos surfistas me paralisava. Medo? sim! e de dupla face: medo de ser rejeitado, pois imaginava que os "garotos" não se interessariam pelo que eu fazia, e evitariam conversar comigo, afinal eu não fazia parte da tribo, não surfava, não tinha a mesma linguagem; e medo de sentir que estava invadindo um "espaço" que não me dizia respeito. Meu objeto havia se transformado em "tabu"!

Escrevi vários textos acerca do surfe: um relativo ao mundo do surfe; outro sobre os meios de comunicação; um sobre a representação e a inserção da mulher neste espaço, etc... (Martins, 1988, 1989a, 1989b, 1992). Todos eles se basearam em informações divulgadas pelas revistas e pelos jornais especializados.

(In off)

Ah! como era bom vê-los pelas revistas e pelos jornais pois, desta forma, protegia-me de meus sentimentos e, por outro lado, protegia o "espaço" que até então via como "sagrado".

(Fim do In off)

Tal perspectiva manteve-se até o momento de elaborar meu projeto de pesquisa: minhas idéias e intenções continuavam relacionadas ao estudo destes meios de comunicação (minha orientadora que o diga!). Mas, não tive "escapatória", o "campo me esperava!".

Hoje eu percebo que este movimento - o de evitar o campo - estava relacionado com a tentativa de assegurar um "não envolvimento" - uma espécie de "superego científico" (Guattari, 1992) - com o universo social que me dispunha a estudar. Além disso, a perspectiva de trabalho que se desenhava durante o curso implicava em deixar um campo profissional - no caso a Psicologia - e me inserir em outro - na Antropologia - o que colocava em risco um aspecto de minha identidade: a profissional.

Assim, à medida que me aproximava da Antropologia inseria-me numa certa "liminaridade" (Turner, 1974) - um estado de indefinição , e a maneira pela qual tentava controlar as angústias que emergiam, naquele momento, era o não envolvimento com o objeto de estudo dentro de seu universo social.

Na consecução do trabalho de campo, tal liminaridade foi implementada por outras circunstâncias - estas de ordem pessoal que tiveram implicações significativas na definição do meu trabalho de campo. Alguns meses antes de definir onde faria minha pesquisa, separei-me de minha companheira. Tal situação, na medida em que me destituía dos papéis sociais até então assumidos, revelou-se bastante conflituosa. O problema de escolher um lugar para desenvolver meu trabalho de campo passou para um segundo plano, pois o que emergia era a necessidade de escolher um lugar para morar, onde pudesse reconstruir e reelaborar minha identidade social, o que implicava resgatar aspectos relativos a minha identidade pessoal e profissional , em outras palavras, estava em plena "crise" de identidade, como aquelas que afligem os adolescentes - por isso considero o tema de minha dissertação - a identidade - como um "sintoma".

Tendo em vista que três alunos do Programa estavam com problema parecido - sem moradia - e, por outro lado, havia a possibilidade de alugar uma casa na Praia do Santinho (Norte da Ilha de Santa Catarina), que além de acomodar todos, era mobiliada e ficaria a nossa disposição por dezoito meses; resolvemos montar uma república. Infelizmente, "no meio do caminho" houve alguns dissidentes, e do grupo de quatro pessoas, acabamos ficando em dois: Valmir e eu.

Tal situação, para mim, tinha o cheiro de ‘recomeço’, onde várias possibilidades se abriam, tanto pessoal como profissionalmente. Em termos pessoais, estar ali era muito bom: o lugar é belíssimo, sossegado, tranqüilo para estudar, eu estabelecia novas amizades com os "calouros" do Programa e com as pessoas do lugar. Profissionalmente, o lugar possibilitava realizar meu trabalho de campo pois ali moram alguns surfistas e é um "point" para a prática do esporte, para onde convergem praticantes de vários locais da cidade.

b) "A Chegada" e o "Encontro no Campo"

Cheguei! era abril/90. Instalado dei-me conta, de que, antes de ser pesquisador, assumia o papel de morador do bairro e vizinho - ou seja, buscava um papel que me localizasse neste novo espaço social. Tal postura, entretanto, colocava-me diante de uma ambigüidade frente àqueles que tinha optado por estudar - os surfistas - principalmente os surfistas do local; pois, em princípio, era um deles - residente do bairro - e, ao mesmo tempo, um antropólogo querendo estudá-los.

Neste primeiro momento, portanto, preocupei-me em conhecer o bairro e em mapear as pessoas que ali moravam - meus vizinhos, os donos da mercearia, uma faxineira, o dono do bar na praia, os engenhos, etc. Isto acontecia através dos meus passeios, nas idas e vindas do ônibus urbano, nas compras no mercado, nos bares, etc... Aos poucos ia-me sentindo acolhido - estávamos nos "digerindo".

Através dos "papos informais" com os que ia conhecendo, pude verificar como os moradores do bairro, principalmente os adultos, percebiam os surfistas. Estes os viam como bons garotos, e o surfe era um esporte passageiro, que seria deixado na medida em que eles começassem a trabalhar.

Esta percepção ficou mais clara a partir de uma conversa com o presidente da Associação dos Moradores. Este se dizia preocupado com o jovens do lugar e - freqüentemente - os aconselhava a tomarem cuidado com as drogas, com o sexo (tendo em vista a AIDS) e com a bebida. Como estávamos na época da pesca da Tainha, perguntei-lhe se havia algum problema entre os surfistas e os pescadores, tendo em vista que não era permitido surfar nesta época. Disse-me que os surfistas se davam bem com os pescadores, pois alguns pescadores tinham filhos que surfavam o que os colocava em contato maior com o esporte, chegando, às vezes, a receber surfistas em suas casas devido as amizades de seus filhos.

Já o dono do bar, que se localiza próximo à praia, dizia que quando chegou ali não gostava dos surfistas, pois eles entravam no bar espalhando areia e molhando o chão e, quando reclamava, sentia que os garotos não tinham muito respeito para com ele, então "colocava Clara Nunes no som só para sacaneá-los" (sic). Com o tempo passou a curti-los, apesar de eles serem maus fregueses!

Estes contatos, sem dúvida, eram muito importantes para mim, pois permitiam que eu localizasse os surfistas na percepção dos moradores do local. Além disso, possibilitavam-me também localizar-me e os outros me localizarem . No entanto, sentia que não estava "trabalhando" pois, apesar de morar a poucos metros do grupo que posteriormente elegeria para estudar, não havia entrado em contato com eles diretamente, digo, formalmente - era um "paquerar" distantte, "platônico".

Quando não estava na rua ou na universidade, estava em casa estudando, preparando meu projeto de pesquisa ou discutindo o quefazer antropológico com meu amigo Valmir (Valmir era graduado em Ciências Sociais): tais momentos, que envolviam uma certa necessidade de dominar os aspectos teóricos implícitos no trabalho de campo, caracterizavam um mecanismo através do qual me escondia das possíveis relações que travaria no campo.

Esta situação - a do encontro com meus informantes - me incomodava muito: tanto que foi o mote de minha primeira anotação em meu Diário de Campo:

"Uma certeza eu tenho - o caminho será o de despojar-me de minha carapaça de intelectual e sem perder a distância, viver, abrir-me para este mundo - para o mundo do Santinho e para o destes garotos. Como diz Alai - arriscar, apesar do medo." (Diário de Campo)

Em meados de 1990 comecei a elaborar meu projeto de pesquisa que seria desenvolvido no semestre seguinte. O objeto e o universo da pesquisa já haviam sido escolhidos: a construção da identidade dos surfistas do Santinho e tinha como título provisório: "Ser ou não ser, é a questão: a construção da identidade dos surfistas".

A escolha deste objeto - a construção da identidade do surfista - assim como o título do projeto são bastante sintomáticos, pois expressam claramente os problemas com os quais eu estava envolvido: meu processo de formação acadêmica - "o vir a ser antropólogo" - e a conseqüente reconstrução de minha identidade social. Por não compreender como isso ocorria ou como isso estava ocorrendo, sempre me via às voltas com a angústia e com a ansiedade que o trabalho de campo suscita, enfim com o encontro.

Minha principal preocupação teórica quanto ao trabalho de campo estava relacionada com a questão da objetividade do trabalho, principalmente pelo fato de eu compartilhar alguns valores com o grupo com o qual manteria contato. Afinal éramos vizinhos. A questão da não confusão entre "pesquisador x informantes", e a questão da subjetividade implícita nas relações que se estabeleceriam no campo também me preocupavam, pois como nos ensina Mauss (1972), não há lugar na etnologia para a intuição, para julgamentos: o etnólogo deve procurar a objetividade tanto na exposição como na observação. A subjetividade, portanto, deveria ser desconsiderada sob a luz dos fatos concretos, observados e freqüentes de modo que possam sustentar as afirmações que vierem a ser feitas na etnografia (Malinowski, 1978).

Quando comecei a elaborar meu projeto de pesquisa, imaginava (ou seria melhor dizer "fantasiava"?) que haveria, por parte dos surfistas, um certo estranhamento pelo fato de eu não surfar e estar interessado em fazer uma pesquisa sobre o esporte. Receando tal possibilidade, pois poderia prejudicar meu trabalho, levantei algumas "estratégias" para superar "futuras dificuldades" (ou seriam maneiras de eu me defender do meu objeto de estudo?).

Em função do contato anterior com as revistas e jornais especializados sentia uma certa segurança quanto ao aventurar-me no campo, pois através destes estudos realizados, verifiquei que os surfistas utilizam uma linguagem própria - tanto para designar as manobras que fazem no mar como para comunicarem-se. A partir "destas leituras" consegui "dominar" a linguagem utilizada pelos surfistas o que, pensava eu, facilitaria o meu contato com o grupo da pesquisa.

Uma das idéias que tive para apreender as maneiras pelas quais os surfistas se tornam surfistas foi a de aprender a surfar. Idealizava que através deste aprendizado, orientado pelos elementos do grupo, poderia compreender os critérios por eles estabelecidos para alguém ser considerado um surfista.

Paralelamente às observações que realizaria neste processo de aprendizagem, pensei em estudar outros dois grupos: um que freqüentava Santinho esporadicamente e outro, de profissionais. Objetivava com isso verificar se o processo de construção de identidade era semelhante entre os vários grupos que participam do universo surfístico.

Outra suposição era a de que, através do recolhimento de depoimentos pessoais, compreenderia as percepções individuais do esporte, bem como as maneiras pelas quais eles avaliavam sua inserção no universo do surfe. Para tanto estabeleci critérios para a escolha dos informantes - a idade e o tempo desde quando surfavam - pois poderia encontrar diferenças importantes em função de experiências diferenciadas entre os elementos dos grupos.

Projeto escrito, teoria na ponta da língua, máquina fotográfica a postos, cadernos de anotações de campo do lado, tudo pronto... mãos à obra!!! Sentia-me preparado para ‘entrar’ em campo (tipo entrar em ‘trabalho de parto’ depois de uma espera de 9 meses), pois com o ‘projeto’ e com minha experiência anterior com as revistas, estava protegido dos ‘possíveis’ problemas que poderia enfrentar enfim, agora poderia entrar em relação com...

Mas ainda bem que projeto é "projeto"! E o meu foi se redefinindo na medida em que "alguns fatos" foram acontecendo no meu contato com os surfistas.

O primeiro aconteceu em julho/90. Foi um "encontro" com um surfista, ue me fez perceber que eu já "estava em relação", há muito tempo. Sabia disso pelo menos teoricamente, mas, como a perspectiva que eu assumia era a de "morador", ela não me permitia olhar e investigar os critérios e os atributos que permeavam esta relação. Além disso, não tinha tal preocupação pois além de eu sentir que "ainda não estava trabalhando" (meu projeto não estava pronto; os surfistas ali, eu aqui), minhas preocupações mais imediatas estavam relacionadas com a reconstrução de minha identidade social.

Fui perceber, mais claramente e mais concretamente, que estava inserido num campo de relações (e dele os surfistas participavam) - quando me encontrei com o "meu primeiro" surfista na praia. Neste encontro, com o intuito de ajudá-lo a resolver um problema com seu "strep" (cordinha que une o surfista a prancha), que havia arrebentado, propus-me a cuidar de sua prancha enquanto ele ia até sua casa buscar outro "strep".

Frente à proposta, ele me disse que seu "strep" estava emprestado e, meio desconfiado (acredito que em função da proposta e pelo fato de não me conhecer) me perguntou: "Você não mora aqui, né? tá passeando?" Respondi-lhe que morava no bairro, porém, há pouco tempo.

Tal fato me possibilitou perceber que, apesar de estar há pouco tempo no bairro e ter estabelecido contato com algumas pessoas, eu estava sendo "mapeado". Naquele momento tal "mapeamento" estava sendo permeado pela categoria do "desconhecido" - o que implicava em atitudes de distanciamento e desconfiança - acredito que de ambas as partes, nos "estranhávamos". Enfim, este encontro me assinalava que eu estava inserido num universo social e que as relações estavam se estabelecendo e eu não me dava conta disso, talvez pelo fato de eu estar preocupado com "questões teóricas" relativas ao meu projeto - eu estava estabelecendo trilhas e não sabia!

Outro fato que concorreu para a redefinição do projeto, fazendo-me rever tanto a escolha de meus informantes como a metodologia a ser utilizada, aconteceu no final de agosto/90. Foi um outro "encontro" com um outro surfista que mora no bairro (através dele foi possível estabelecer o contato com o grupo de surfistas aqui estudado).

Transitando pela praia, fotografando os que ali estavam, defrontei-me com mais um surfista e "clic", fotografei-o em pose. Dias depois nos reencontramos no ponto de ônibus (não o reconheci de imediato, pois estava com o cabelo diferente de aquele momento em que tirei sua foto - tingido de loiro quase branco); ele se aproximou me abordando, lembrando-me da foto, e solicitou que lha cedesse. Disse-lhe para ir em casa buscá-la, indicando-lhe o caminho. No papo, soube que seu nome é Maurindo - apelido Xeroca, que era nativo do Santinho. Apesar da recomendação que lhe fiz: de ir buscar a foto em casa, Xeroca não apareceu nos dias que se seguiram! Várias foram minha elucubrações: será que ele tem medo? será que ele pensa que cobrarei alguma coisa pela foto? será que ele se esqueceu do caminho?. Enfim, fiquei decepcionado: a impressão que me veio foi a de ter sido "recusado"! Ou seria a operacionalização, por parte de Xeroca, da categoria "desconhecido", assinalada anteriormente que o impediu de chegar em minha casa?

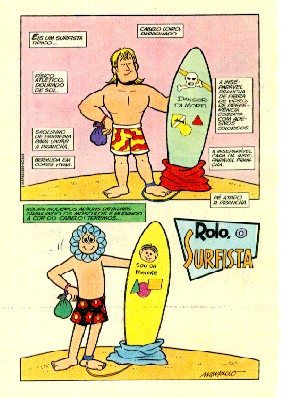

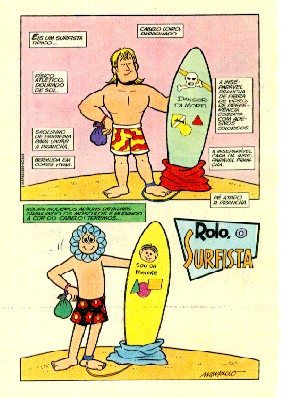

Vale a pena ressaltar que não reconheci Xeroca de imediato pois ele estava diferente quando bati sua foto. Estava com os cabelos pintados de loiro, meio brancos, sei lá (na foto, não parecia assim). Lembrei-me de imediato da revista da Monica que traz o "estereótipo" do surfista - cabelos loiros, corpo empinado - Xeroca estava idêntico! (ver Figura 1). Mais tarde percebi que praticamente todos os surfistas, que fazem parte do grupo escolhido para este estudo, tomam como modelo estético este estereótipo.

FIGURA 1 - Estereótipo de surfista disseminada pela imprensa. Destaco modelo divulgado em publicação infantil; Revista da Monica, n. 43

Tempo depois, visitando uma moradora do bairro que fabrica brinquedos, que depois soube que era a mãe de um surfista, encontrei com Xeroca e como estava com a máquina fotográfica na mão, "clic", mais uma foto. Conversamos sobre o surfe, o lugar, os amigos, as pranchas, etc... Enquanto isso foram chegando alguns surfistas (sabia que eram surfistas, pois já os tinha visto no mar surfando). Na medida em que eles se aproximavam, Xeroca dizia-me seus nomes, apresentando-os: eram Ido, Dinalto e Yufu. Imediatamente começaram a conversar entre si deixando-me de fora, não proporcionando nenhum espaço para que eu participasse da conversa. Depois de algum tempo - enquanto via os brinquedos expostos na varanda e conversava com a da dona da casa - chegou um rapaz e dizendo: "E aí, Galera?" (sic) cumprimentou todos os surfistas, e a mim, de uma maneira bastante peculiar. Era Fly, filho da dona da casa onde nos encontrávamos. Papo vai, papo vem, perguntaram o que eu fazia. Respondi que estudava Antropologia e que, em função do curso, tinha intenção de fazer uma pesquisa sobre surfistas do bairro. Eles ficaram animados com a idéia e, em função disto, convidei-os para me ajudar, dando-me algumas "dicas" sobre o esporte, sobre o bairro, e como eu poderia aprender o surfe.

Foi a primeira vez que ouvi o termo "Galera" e esta auto-referência foi a pista que me permitiu delinear o grupo que estudaria. Naquele momento, senti que havia "entrado em contato com a tribo", afinal estava diante de um grupo - "a Galera". Tal sensação emergiu a partir do momento em que consegui "me identificar" junto ao grupo, enquanto antropólogo: era um momento em que nos auto-afirmávamos uns com os outros. Ou seja, este encontro permitiu que, entre as nossas "identidades identificadas" - a do antropólogo e a do grupo de surfistas, se construísse uma diferença, a qual circunscreveu um campo relacional onde nos "localizávamos", tendo como ponto de partida nossas próprias referências, o que permitia que nós nos reconhecêssemos.

Além disso este encontro - antropólogo x surfista - produziu um "cenário" onde, na medida em que nele exercitávamos "nossos papéis", era possível a expressão dos códigos que eles utilizavam para o estabelecimento da identidade do surfista. Este espaço relacional também me possibilitou esclarecer os parâmetros utilizados pelos moradores do Santinho frente às recorrentes mudanças que o lugar estava passando devido à implementação do turismo.

O trabalho de campo caracterizou-se, a partir deste encontro, em estar com o grupo. Na medida em que compartilhávamos os mesmos espaços sociais, foi possível manter um diálogo constante durante toda a pesquisa: na medida em que seguíamos as nossas "pegadas" construíamos, através da relação, uma nova trilha.

Assim, pude perceber que as identidades - a do antropólogo e a do objeto de estudo - se constroem e se reconstroem durante todo o trabalho de campo e, assim sendo, elas só podem ser abordadas a partir das relações que estes atores estabelecem entre si, enquanto identidades identificadas e reconhecidas entre si. Ou seja, a partir do campo de relações que os surfistas estabeleciam comigo (e vice-versa), com outros grupos, entre si, com moradores do bairro, etc.

À medida que o tempo passava, a relação com o grupo e com o Santinho foi amadurecendo de modo que, aos poucos, ia-me sentindo como um ponto de referência para o grupo: às vezes me procuravam em casa para sairmos juntos nos finais de semana; às vezes, quando programavam alguma atividade e/ou passeio contavam com minha presença; freqüentemente, era procurado (não por todos) para discutir questões familiares, namoradas, etc... e nossos encontros passaram a ser tornar mais constantes.

Tal fato pode ser explicado na medida em que eu faço parte de uma classe social diferente daquela a que o grupo pertence - a classe média e, por outro lado, pelo fato de eu representar aquilo que eles desejam para si (enquanto resolução do processo de adolescência) pois morava sozinho, trabalhava, recebia uma "grana", morava numa casa que era freqüentada por várias pessoas - inclusive garotas - (no verão/90 recebemos algumas amigas de visita que foram paqueradas por alguns garotos da Galera), ou seja, pelo fato de eu ter acesso a algumas coisas (dinheiro, informação, livros, contatos fora do bairro, etc...) que o grupo não tinha, em função da situação social em que se encontravam - como por exemplo as fotos - arriscaria dizer que seus elementos me tomavam como um objeto de identificação idealizado.

As constantes trocas que ocorreram entre mim e os "meus informantes", facilitaram muito a minha inserção no mundo surfístico configurado por esse grupo em Santinho: a eles foram dadas algumas fotos que tirei durante o trabalho de campo; possibilitei o acesso aos meios de comunicação (revistas, jornal "O Estado de São Paulo"); a possibilidade de freqüentarem minha casa; convidei-os com freqüência para irem a minha casa para ouvirem música, beber umas e outras, participarem de festas, etc... Este fato pode nos levar a várias reflexões sobre o trabalho de campo: desde aspectos relacionados à sedução até aspectos éticos profissionais. Entretanto, fazendo uma analogia com Malinowski, prefiro entender tal processo como os "imponderáveis do trabalho de campo" que podem ser analiticamente abstraídos somente a partir da relação que se estabelece durante o trabalho de campo, sem "aviso prévio".

Nesse sentido, poderia dizer que a moeda de troca que nós utilizávamos estava relacionada com o capital que nós nos oferecíamos (Bourdieu, 1989): de um lado eles detinham as informações do como vir a ser/estar adolescentes no Santinho, de como se surfa e da linguagem do universo do surfe - um capital que eu estava interessado em descobrir. De outro lado, eu detinha um capital de que eles não dispunham em seu cotidiano, e que na medida em que nossas relações se efetivavam, eu o colocava à disposição do grupo.

c) A "Liminaridade da Crise do Vir a Ser"

As perspectivas descritas acima davam-me a impressão de que as várias dúvidas que sentia antes do trabalho de campo - será que estou fazendo certo? será que eu não estou me confundindo com meu objeto? como garantir a objetividade na relações? etc..., - haviam sido superadas. A idéia de que o meu trabalho se circunscrevia a partir das relações que eu estabelecia durante a pesquisa (com o grupo, com o bairro, com meus amigos antropólogos, com minha orientadora) confirmava a percepção de que tanto minha identidade de antropólogo como a construção do meu objeto de estudo vinham se construindo, o que me habilitava compreender os mecanismos implícitos na construção da identidade dos surfistas de Santinho que "participam da Galera".

Quanto à proposta inicial - a de estudar três grupos - avalio que era um empreendimento "monstruoso" e que, se colocado em prática, não iria ter um "final feliz" - hoje penso que esta foi a forma de eu tentar manter meu objeto "sagrado" intocado, pela impossibilidade de estudá-lo. Além disso, esta inviabilidade me protegeria, pois não me defrontaria com questões que comprometeriam minha identidade: tanto pessoal como profissional.

Quanto ao aprender a surfar - o que achei, inicialmente, uma idéia original - tentei - mas em função de vários tombos, vários litros de água bebidos, bem como da idade (na época eu estava com 32 anos) e o despreparo físico, e a falta de tempo para treinar, levaram-me a desistir logo do empreendimento. Yufu, um dos elementos do grupo delicadamente sugeriu que eu abandonasse a idéia, pois eu já não tinha tanta elasticidade, flexibilidade física. Ele não quis dizer que eu estava velho para essas estripulias!. Enfim, pela falta de persistência, treino e vontade, não aprendi a surfar, o que não prejudicou meu relacionamento com o grupo, apesar de ser sempre cobrado por eles. Por outro lado, estas tentativas me mostraram que para ser surfista é necessário ter muita paciência, coragem, perseverança, pois é um esporte muito difícil de ser praticado, tendo em vista a superfície em que é praticado - o mar.

Como assinalei anteriormente o "cenário" que se criou a partir do encontro com a Galera possibilitou, na medida do possível, um encontro em nível pessoal com o grupo, que se caracterizou por uma troca de valores, idéias, comportamentos, enfim, um encontro intersubjetivo. Esse elemento subjetivo esteve sempre presente e esta constatação se expressou numa maior aproximação com o grupo, o que enriqueceu muito a minha compreensão sobre ele. À medida que fomos nos conhecendo, as atitudes de desconfiança e distanciamento foram se transformando em amizade e companheirismo. De uma certa forma, conseguia reestruturar - a partir desta relação - a minha identidade pessoal tão fragilizada no início do trabalho de campo.

Até então, vinha, na medida do possível, estabelecendo - a partir do meu posicionamento de antropólogo dentro da relação - um certo distanciamento no abordar as situações que vivenciava com o grupo. Sistematicamente, fazia anotações em meu Diário de Campo, que refletiam e levantavam algumas questões acerca do que estava acontecendo comigo e com os "garotos".

Entretanto, após cinco meses de trabalho em Santinho, (de abril até agosto de 1990) os problemas referentes a minha identidade que me fragilizaram no início do trabalho de campo, emergiram novamente. Tal problemática veio à tona novamente após um acidente de carro ocorrido no final de agosto/90.

No dia 31.08 fui a Pântano do Sul (localidade que fica no sul da Ilha) com duas amigas e durante o caminho sofremos um acidente de carro. Este aconteceu nas curvas do Morro das Pedras e quase caímos no mar - ficamos presos no "guard rail" que separa a estrada do barranco que pende para o mar. Apesar de ninguém ter se machucado carreguei uma imagem muito ruim do acontecido: a "imagem do escuro do mar". Tal imagem - que me dava uma sensação de vazio, indisposição, oco, morte - acompanhou-me por vários meses, e na medida em que não conseguia elaborar o acontecido, entrei novamente numa crise, o que, de uma certa forma, comprometeu minha identidade .

No que diz respeito às preocupações antropológicas implicadas no trabalho de campo, estas foram abandonadas. Isto pode ser vislumbrado pelo fato de ter deixado de fazer anotações sistemáticas sobre as observações que vinha realizando junto aos meninos e em Santinho. Estava em processo de atuação . Passei a festar e a beber com certa freqüência acompanhando e acompanhado (o) pelo grupo de adolescentes com que vinha mantendo contato, nas noitadas em Santinho, em Ingleses e em casa.

Em função disso, a relação com o grupo passou a ser mediada por um processo de identificação muito intenso de tal modo que eu não conseguia mais estabelecer os limites e as diferenças até então estabelecidas. Ou seja, tal situação não possibilitava realizar abstrações sobre as relações que vinha estabelecendo, o que dificultava sobremaneira a consecução do trabalho de campo - pois eu me sentia um igual.

O meu processo do vir a ser antropólogo, - que implicava uma aproximação com um grupo de surfistas em Santinho - portanto, passou a ser mediado não pelo meu desejo de surfar, nem pelo fato de desejar fazer uma pesquisa sobre os surfistas, mas pelo fato de eu estar também passando por momentos de mudanças - eu estava em processo de adolescer.

Tendo em vista que eu sozinho não estava dando conta de superar algumas dificuldades pessoais referentes à construção de minha identidade, procurei ajuda na Igreja do Santo Daime que existia no bairro. Iniciei meu "trabalho" no Santo Daime no início de outubro/90, abandonando-o em Janeiro/91 por uma certa "incompatibilidade ideológica".

Como sugere o poema na nota 61 , neste período pude me aproximar um pouco mais das dificuldades que enfrentava. De uma certa forma "mergulhei" na minha confusão e a vivenciei com muita intensidade. As relações que mantinha - com a "Galera", com os amigos, etc. - possibilitaram o exercício da minha crise e permitiu que eu enxergasse e criasse algumas alternativas para a mesma - rearticulando alguns papéis que havia perdido durante este processo. Uma das possibilidades foi a minha participação num concurso público para professor na Universidade Estadual de Londrina, no qual passei. Assumi esta função junto ao Departamento de Psicologia Social e Institucional em Março/91, afastando-me por um período tanto do lugar como da Antropologia.

d) A "Partida do Campo"

Março/1991 - Neste mês, em função do concurso para professor no curso de Psicologia na Universidade Estadual de Londrina em que fui aprovado, deixei Santinho. Para lá voltei várias vezes - praticamente uma vez por mês até 10/91, e durante estas "visitas" sempre mantive contato com os vizinhos, com a Galera, enfim, com os amigos .

Num primeiro momento, o drama da separação foi grande. Afinal, o tempo que ali passei foi muito intenso de emoções, estabeleci relações importantes, principalmente em termos afetivos.

Apesar das ‘festas’ que fizemos, tanto quando do resultado do concurso como no dia anterior a minha saída de Florianópolis (foi uma saída com características rituais bem ao sabor antropológico - como supõe Van Gennep, 1975 e Turner, 1974) ficou uma sensação de culpa pois abandonava Santinho, os amigos, a Galera, etc... e, por mais que voltasse, tinha clareza que os encontros se estabeleciam sob outro patamar - a do "visitante".

Esta nova forma de relacionamento estava perpassada por sentimentos tais como saudade, nostalgia, etc.. Geralmente as conversas que mantinha com os meus interlocutores do Santinho recorriam aos momentos em que passamos juntos, às festas, etc... lembranças que me localizavam num passado assegurando-me, portanto, um lugar de referência na vida dos que ali moram.

Eu em Londrina e a "Galera" em Santinho, o que nos mantêm ligados - além das lembranças e da saudade - é esta dissertação que, como um filho, se "constrói". Ela, no decorrer dos anos, veio crescendo devagar, pois na medida em que a escrevo, principalmente quando falo sobre Santinho e sobre seus personagens, sinto que estou digerindo a minha experiência de ter estado ali.

É sob tal perspectiva - a de escriba - que venho concordar com Geertz (1978) quando ele diz que, se o que o antropólogo faz é etnografia, ela é uma construção, ou melhor, uma interpretação (de segunda e/ou de terceira mão), pois este "texto" foi elaborado a partir das minhas relações durante o campo. Por outro lado, concordo com Tedlock (1987) quando comenta que o conhecimento elaborado pelas ciências sociais - principalmente aquele resultante de uma pesquisa de campo - caracteriza-se pela "cultura comum" que foi compartilhada durante a pesquisa de campo e que este diálogo - hoje estabelecido dentro de um gabinete, aqui em Londrina - é uma interpretação do discurso gravado no campo.

A escrita, que eu prefiro denominar de escrituração - o que me sugere movimento - por sua vez, tornou-se, às vezes bastante difícil, pois a não compreensão dos processos que estavam implicados durante minha experiência no campo - o que envolve, principalmente, os meandros da construção de minha identidade - me impuseram algumas dificuldades de expressar o que vi e vivenciei em Santinho, extrapolando as possibilidades e os recursos da escrita.

Quanto aos recursos teóricos, vale assinalar que eu aprendi que as categorias usadas para analisar a realidade, sejam elas psicológicas ou antropológicas, às vezes não dão conta de explicar esta realidade por inteiro. Pois, para além dos fatos objetivos, circunscritos pelo social como propõe Durkheim, circula uma outra realidade circunscrita pelo "psicológico" - a do afeto, a do desejo, etc... - que também nos impulsiona e nos localiza na ação social. Se trabalharmos somente numa perspectiva, estaremos comprometendo a complexidade das relações sociais.

Aqui vale recuperar as idéias de Zarur (1976) sobre a objetividade da Antropologia. Segundo este autor, esta disciplina está estreitamente vinculada ao encontro intersubjetivo e, portanto, implica na subjetividade do pesquisador. A isto acrescentaria que este envolvimento deve ser considerado no elaborar/escrever a dissertação, pois este escrever implica, também, a própria re-construção da identidade do antropólogo.

Hoje eu tenho me colocado uma pergunta: será que me tornei um antropólogo? será que o "vir a ser antropólogo" se encerra na defesa desta dissertação? é um título acadêmico ou um "estar"? e se for um "estar", como ele se caracteriza?

O escrever tem me possibilitado responder algumas destas questões. Em primeiro lugar, que a elaboração de minha identidade enquanto antropólogo/psicólogo se circunscreve para além do resultado de minha experiência de campo. A dissertação (sua defesa afinal está relacionada com finalidades acadêmicas), se constrói e se reconstrói na relação que estabeleço com os fenômenos humanos (e aqui incluo a produção da academia) e na medida em que tento compreendê-los.

O escrever, me possibilita também uma reelaboração - intelectual e pessoal - de minha experiência em Santinho, o que está relacionado também com uma reelaboração de minha biografia, ou melhor, da minha identidade pessoal e profissional, que, vale assinalar novamente, se constrói a partir dos meus encontros com os vários grupos sociais que fazem parte do universo social em que estou inserido.

Tais fatos, me fazem apreender minhas experiências - as de Santinho, a de escrever, as mudanças, a de vir a ser antropólogo, etc. - a partir de uma totalidade, onde aspectos psicológicos, sociológicos, biológicos, atmosféricos (sic), etc..., devem ser contemplados.

Não quero propor com isso uma interdisciplinaridade no estudo das relações humanas, fazendo uma apologia, por exemplo, das possíveis contribuições da Antropologia para a Psicologia e vice versa. Acredito que tal perspectiva só se concretizará na medida em que, as disciplinas que tratam de estudar o humano construam uma nova perspectiva de "olhar" - e "olhar-se" - o - e no - mundo.

e) O "Reencontro" com o Campo

Desde outubro de 1991 eu não tive contato com Santinho. Durante este período tentei escrever minha dissertação tendo como ponto de partida alguns dados que a experiência de campo me proporcionou. Busquei, por outro lado, referências em outras áreas de conhecimento como, por exemplo, em comunicação, letras, sociologia, para subsidiarem minha discussão sobre os surfistas de Santinho em questão.

Apesar de estar atuando no campo da Psicologia - especificamente na área de Psicologia Escolar na Universidade Estadual de Londrina - o trabalho que tenho desenvolvido nas escolas com estagiários tem me possibilitado realizar várias incursões no campo da Antropologia. Estas incursões têm me permitido, por um lado, vislumbrar o método da observação participante como uma metodologia que permite, ao psicólogo escolar, a pesquisa e, concomitantemente, a intervenção na instituição escolar . Por outro lado, a partir desta metodologia, tenho feito algumas reflexões junto com os alunos sobre a construção social da "identidade do psicólogo escolar" tomando, para tanto, as experiências que estamos vivenciando neste universo social - a escola. De uma certa forma, a crise do ser antropólogo x ser psicólogo tem sido superada na medida em que tenho conseguido assumir ambas perspectivas na abordagem dos fenômenos sociais que tenho me proposto estudar.

Algumas experiências no campo pessoal também contribuíram para a reconstrução de alguns aspectos de minha identidade. Foi possível assumir e recuperar alguns papéis sociais - que no decorrer de minha trajetória ficaram perdidos (e mal resolvidos) - como por exemplo o papel de "pai&", de "marido", etc.

Durante o "escrever" da dissertação, pude verificar que o objeto e o universo escolhido inicialmente para a dissertação - construção da identidade dos surfistas - haviam sido superados. Por um lado, porque as observações que fiz no contato que mantive com a "Galera" eram comuns a outros jovens que moram no bairro, que utilizaram de outros recursos - não o surfe - para construírem suas identidades - até mesmo contrastando-se com os surfistas. Além disso, como veremos mais a frente, o universo social em que estavam inseridos - Santinho - também estava em mudanças tendo em vista a implementação do turismo na região e o mais importante, eu também estava em mudança.

Tal perspectiva fez com que eu redefinisse algumas questões levantadas inicialmente, pois os mecanismos utilizados pelos jovens/surfistas na construção de sua identidade, implicavam outros jovens do lugar e, o encontro destes, na medida em que estão inseridos num universo social também em mudança, me possibilitaram também visualizar alguns mecanismos que os moradores utilizam para assegurarem algumas características do bairro.

Tal mudança exigiu uma volta: retornar ao campo era uma situação temida - pois afinal eu corria o risco de não ser mais reconhecido, de não ser mais referência. Mas a necessidade me fez voltar e reencontrar com aqueles que deixei.

Voltei a Santinho em Junho/94 - onde fiquei três dias e em Julho/94 - onde fiquei nove dias. Durante estes períodos pude rever algumas de minhas observações anteriores, tais como: 1) diferenças existentes no interior do grupo estudado; 2) posição e possibilidades dos jovens na organização social do bairro 3) a questão da juventude sob uma dimensão histórica junto as pessoas mais velhas do lugar; 4) as formas de relação que se estabeleciam entre turistas/"os de fora" (turistas e moradores não nativos) x nativos, etc. Observações que vieram somar e dar nova luz às que já tinha feito anteriormente.

Como espero ter deixado claro, a minha trajetória na Antropologia foi muito conturbada. E à medida que me foi possível compreender o que estava acontecendo tanto nas relações que eu estabelecia, como comigo, as possibilidades de entendimento do fenômeno que tenho denominado de vir a ser foram ampliadas. E, como nos sugere Grossi (1992), superar os impasses que o encontro intersubjetivo que o campo propicia, implica num re-conhecimento daquilo que foi vivenciado à luz das relações que se estabeleceram no campo - e não a sua exclusão. Afirma-se, portanto, a idéia já esboçada anteriormente, de que a posição histórica do pesquisador é considerada como condição para a emergência do conhecimento.

Dezembro/94 - Estou dando os retoques finais nesta Dissertação, e, enquanto faço isso, sinto que o "falar" sobre o que se passou em Santinho está muito "tranqüilo". Percebo que o "vir a ser" é constante - não importa se hoje sou psicólogo ou antropólogo - acho que aprendi a ver o mundo - e nele me incluir - com olhos diferentes.

_______________

Ir para