Sur le Nil, le 11 février.

Le voyage achève. Nous sommes à demi-journée. L'aventure devient pénible. Les Égyptiens ont des

choses à dire et 300 kilomètres de rivière, c'est comme l'océan à traverser. Nous sommes sur le pont

de deuxième classe. Il y a affolement sur l'une des galeries du pont. Des natifs en turbans et

pyjamas font des gestes de possédés, des gens courent vers l'arrière, je me penche sur le

bastingage. Il y a un objet qui flotte, c'est un homme, un passager du navire. Nous le voyons

s'éloigner, les moteurs s'arrêtent, une chaloupe s'écrase sur l'eau, les caméras des touristes de

première se tiennent bien prêtes à croquer l'événement, la mienne aussi. Et le repêchage s'effectue

en peu de temps mais dans la confusion et nous repartons. C'était un employé âgé, un peu zélé des

S.R. (Sudan Railways) qui gèrent l'équipée.

|

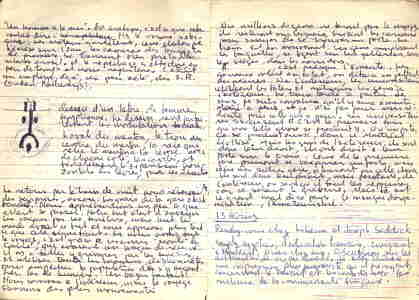

Voici un extrait de mon journal de bord. On peut y voir un croquis illustrant les tatouages d'une nubienne. Je profite alors des longs moments de farniente pour dessiner ses tatouages faciaux. Le dessin rend parfaitement les modulations faciales, l'ovale du menton, le trou au centre du menton, la raie qui relie le menton à la lèvre avec de chaque côté, les cavités et finalement, l'expansion horizontale des lèvres, par deux longs traits. |

Départ vers LeCaire, le 11 février.

Le trajet d'Aswan vers le Caire nous réserve certaines surprises. Les quais de la gare ferroviaire sont

bondés de gens. C'est le Ramadan, trop de billets ont été vendus. Nous appréhendons ce qui va se

passer. Nous avons choisi d'investir les wagons par les fenêtres, mais tout le monde semble avoir eu

la même idée. Grâce aux amis étudiants rencontrés au pied des temples d'Abu Simbel, nous prenons

ainsi place dans un wagon bondé. Nous fermons les persiennes qui tiennent lieu de fenêtres. Nous

luttons avec acharnement jusqu'au départ du train pour protéger notre conquête. Le voyage

s'annonce mouvementé.

Des milliers de gens ne feront pas le voyage. Ils resteront sur les quais, brisant les carreaux pour

essayer de se frayer un chemin à l'intérieur. Les banquettes sont bondées, les galeries à bagages

sont prises d'assaut par les plus audacieux, il y a des corps sous les sièges, les toilettes, les allées,

et sur les quais, c'est déjà l'émeute. Les carreaux volent en éclat, on défonce en jetant des pierres.

De l'intérieur, les étudiants utilisent des bâtons et matraquent les gens pour protéger leur conquête.

Le train tarde à partir. Combien de temps résisteront-nous avant l'émeute fatale. Marie a peur et bien

que n'ayant pas encore peur, je suis un peu affecté par sa propre panique. Les universitaires sentent

le besoin de s'excuser "c'est la première fois qu'une telle chose se produit". Qu'importe. Cela se

produit également ailleurs. Les émeutiers sont dans leur droit. Ils ont payé un droit de passage.

J'appréhende ce qui se passera à toutes les gares le long du trajet d'Aswan au Caire. Personne ne

pourra à ces endroits monter dans le train et nous risquons de subir les mêmes attaques. Le train se

met finalement en branle, péniblement, évitant de justesse les corps désemparés qui s'accrochent à

tout ce qui dépasse.

La résistance s'organise de l'intérieur. Tous les moyens sont bons pour préserver ce fragile espace

arraché à bout de bras. A chaque village, le train est investi et la défense se fait de plus en plus

hargneuse. Puis quelque part à mi-chemin, les choses se calment. L'équilibre se fait entre les sorties

et les entrées. Les wagons sont toujours surchargés mais il n'y a plus d'émeutes.

Le Caire, le 12 février.

Arrivée au Caire. Nous rejoignons l'auberge par le bus, les bras surchargés de bagages. Charles

porte l'un de nos sacs contenant la nourriture. Nous sommes littéralement soulevés de terre dans ce

bus surchargé. A la descente, Charles est littéralement projeté par terre, les bouteilles se cassent et

le vin se répand à l'intérieur du sac et vient humecter vêtements, nourriture et souvenirs.

Le Caire, le 13 février.

Nous avons rendez-vous chez Lilianne et Joseph Saddick, un couple égyptien d'éducation française,

qui doivent émigrer à Montréal. Nous dînons chez eux. Nous discutons des conditions de vie à

Montréal. Je leur trace un portrait plus pessimiste qu'il le faut. Façon d'éviter qu'ils soient déçus. On

croit toujours que le soleil est plus beau ailleurs que chez soi. Leur plus grande appréhension c'est l'hiver et le

froid légendaire. Ils ne connaissent de la neige que ce qu'ils en voient au Cinéma. La notion de

confort pour contrer les affres de l'hiver leur est inconnue de sorte que les explications restent

difficilement convaincantes. J'ai peine à imaginer les autres embûches qu'ils auront à surmonter

alors que l'hiver sera devenu pour eux une routine facilement supportable, mais comment expliquer

tout cela.

Chez des amis du Caire, le 14 février.

Ils habitent dans un quartier populaire. Nous nous

attendions à des gens d'un haut niveau, mais ce sont des gens simples, pas très riches. Les

premiers contact avec le père d'ibrahim sont difficiles, la conversation ne tourne pas. Le neveu ne dit

pas mot, il ne parle aucune langue occidentale. Il est chrétien, il nous demande si nous le sommes. Il

attache semble-t-il une grande importance à la religion. Moi pas. Il porte sur le poignet un tatou en

forme de croix depuis 14 ans. Nous allons à table vers 16 heures. Une table bien garnie. Des mets

arabes et j'ai une faim de loup. Les premiers plats sont trop huileux. On nous apporte le plat principal

accompagné d'un pigeon, c'est la première fois que nous mangeons du pigeon et cela bouleverse

nos habitudes. C'est pourtant le clou du repas et il nous est réservé. Nous en sommes un peu gênés.

Tout est maintenant délicieux, mais les plats ne cessent d'entrer. Déjà, mon estomac se rétrécit.

Nous passons au salon. Les oranges succèdent aux oranges. Mon estomac n'en peu plus. Il a déjà

pris la forme monastique propre aux voyageurs vagabonds qui ont perdu toute discipline alimentaire.

C'est maintenant le temps des pâtisseries.

Nous ne verrons pas les femmes. La maman, les soeurs d'Ibrahim resteront cloîtrées. Elles n'auront

pas l'occasion de nous connaître et nous n'aurons pas l'occasion de les connaître. C'est triste mais

cela fait partie des usages locaux et nous devons nous y faire. Marie souffrant d'un malaise, Ihat

appellera sa soeur en frappant des mains pour qu'elle lui apporte un remède. Ce sera la seule

présence d'une femme arabe dans la pièce durant notre séjour dans la maison. J'en ressens un

certain inconfort. J'ai de la difficulté à me passer de la présence des femmes, ayant toujours eu

l'habitude de préférer leur compagnie à celle des copains dont je n'appréciais pas toujours

le niveau si peu élevé de conversation. Tous les enfants vont ou iront à l'Université. L'enseignement est gratuit.

Dans mon pays soi-disant prospère et évolué, ce n'est pas le cas. Une telle famille ne pourrait

supporter le poids financier d'envoyer tous les enfants dans les écoles supérieures.

L'hospitalité de ces gens est inoubliable. Il y a plus d'amour que d'amitié dans la relation qu'Ihat

entretient avec nous. C'est un peu embarrassant. Le père a pris beaucoup de temps à évaluer la

relation que son fils avait avec nous, maintenant c'est fait, il se vide. Il nous gâte. Il a reçu de la

propagande littéraire américaine qu'il m'offre en cadeau. Je partirai avec "Leaves of Grass de Walt

Withman" que j'aime bien. Ce sera mon évangile et un souvenir de ces gens aimables et généreux.

Nous repartons gênés. Nous ne nous reverrons plus et c'est là le drame. Ihat nous reconduit et il a

peine à nous laisser. Il y a dans ces rencontres quelque chose de sublime, comme le choc de deux

mondes, de deux différences, ce pourquoi nous parcourons la planète, que trop de potentats

politiques voudraient abolir en barricadant les frontières ou en éliminant les différences.

Ce soir nous rencontrons à nouveau les Saddick, la mère de Lilianne, un père Italien excessivement

joyeux, qui connaît le Canada. Les Saddick recherchent l'information sur notre lointain pays. Mais

tout revient à l'hiver, au froid et à l'appréhension de pouvoir y survivre. Je leur souhaiterais bien de

conserver leur désert et leurs souvenirs intacts mais à quoi bon briser des rêves.

Les souks du Caire, le 15 février.

Les arabes, du moins les égyptiens sont pacifiques. Ils ne semblent pas aimer la violence Les plus

belliqueux, c'est nous, et si nous sommes exaspérés pour tout, durant notre séjour, il ne faut s'en

prendre qu'à nous. Ce fut toute une histoire lorsque ce paysan inoffensif toucha les fesses de Marie

sur le trottoir. Il s'en fallut de peu que cela déclenche une émeute. Marie aux abois, vociférante

comme une suffragette. L'homme balbutiant, hébété et Ihat humilié qui lui prend la gorge, et lui fait

peur, un policier qui s'approche menaçant, la foule sans comprendre, prend la part de Marie, la

console et moi, pour désamorcer le tout, éclate de rire, et cela suffira à apaiser l'atmosphère. Marie

me reprochera longtemps ma faiblesse à la défendre dans de telles circonstances. Mais pour éviter

les guerres, ne suffit-il pas seulement d'un simple compromis? J'ai toujours pensé que seuls les

imbéciles s'engageaient à mourir pour des principes.

Sur le bateau Syria de retour vers Beyrouth, le 16 février.

Encore une fois, il faut subir les retards, les formalités interminables et la mauvaise organisation des

agents des douanes égyptiens. Il faut, de nos propres moyens, trouver les douaniers, les policiers,

les estampeurs de passeport, les fouilleurs de bagages, les contrôleurs d'argent, les vendeurs de

sandwich et finalement le bateau puis la cabine. Personne ne semble être là pour servir, mais

seulement occuper un poste discret près d'un verre de thé à l'amante.

Marco Polo ou le voyage imaginaire (Voyages et photos de l'auteur, 1969) © 2001 Jean-Pierre Lapointe

RETOUR À MARCO POLO  OU LE VOYAGE IMAGINAIRE

OU LE VOYAGE IMAGINAIRE

Hébergé par

Geocities My Host