1937年(昭和12)南京の状況

- 当時の南京の人口

- 南京の地理

- 南京安全区国際委員会

- 無政府状態に陥った南京

- 降伏勧告

- 中国軍による焼き払いの狂宴

- 中国兵による掠奪

- 便衣兵は戦時国際法の違反

- 便衣兵数千が難民区に遁入

- 後送された傷病兵と埋葬者

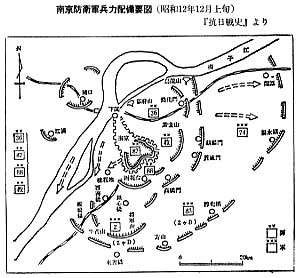

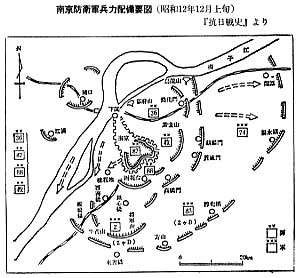

- 日本軍および中国軍の南京戦における編成

注 意

(1) 引用頻度の高い次の文献は略号で表し、その下に数字でページ数を示した。

[AⅠ・・・・]『日中戦争史資料』第8巻・南京事件Ⅰ 洞富雄編(河出書房新社)

[AⅡ・・・・]同上第9巻・南京事件Ⅱ

[K・・・・]『決定版・南京大虐殺』洞富雄著(現代史出版会)

[N・・・・]洞富雄著『南京事件』(新人物往来社)

[S・・・・]『証言・南京大虐殺』南京市文史資料研究会編 日本語訳(青木書店)

[速記録・・号] 極東国際軍事裁判速記録・・・第◯号、なおこの裁判を「東京裁判」と略記した。

[『南京戦史』・・・( )] 畝本正巳著「証言による『南京戦史』」雑誌「偕行」連載=昭和59年4月より60年2月迄、( )内数字はその回数

(2) 日付は特に断らないかぎり、年末は昭和12年、年初は昭和13年。

(3) 旧日本軍人および役人の階級・役職は当時のもの。

(4) 松井大将の陣中日記その他軍人の手記等「カタカナ」を「ひらかな」に改めた。

(5) 金陵大学は極東軍事裁判当時「南京大学」と改称された。

1リットルの瓶詰めの酒を、どう呑もうと、どうこぼそうと、1リットルの酒は1リットルである。

20万人しかいない人間を、30万人殺すことはできない。こんなことは、3才の子供でもわかりきったことである。

昭和12年12月、日本軍が南京を攻略したとき、南京城内にいた市民は一体何人か?虐殺された人間の数は、はじめそこにいた人間の数以上には絶対ならない。南京事件を論ずる際の、これが最も基本的な問題である。

馬超俊南京市長は12月1日、全市民に対して、「南京安全区国際委員会」が管理する安全区(難民区)内に非難せよと命令した。

一方国際安全委員会に対しては、米、麦、金子と警察官若干を委托して、自分も蒋介石総統らの後を追って南京を脱出した。すでに、上、中流階級の市民や官公吏は揚子江上流などに避難ずみで、残った市民は殆ど下層の市民のみであった。

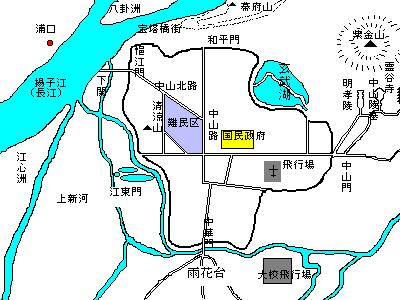

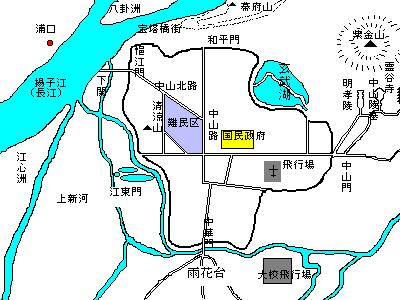

まず、南京の広さについて説明しておく必要がある。中国の首都といえば、いかにも広大な都市のごとく想像されるむきもあろうが、京都や北京、上海とは比較にならぬ小さな町である。しかもこの狭い城内に飛行場もあれば、小高い山も、畑もある。

いま私の手許に1937年に中国が発行した南京の地図がある。これを見ても、東西5キロ、つまり一番幅広い中山門から漢中門まで歩いて1時間ほどで横切る事ができる。南の中華門から最北の悒江門まで約11キロ、歩いても2時間たらずである。総面積は城外の下関まで加えて約40平方キロ。東京都世田谷区が58.81平方キロであるから、その5分の4弱の広さである。都市で言えば、鎌倉市が39.53キロゆえこれとほぼ同じ広さと思えばまちがいない。

さて、このような狭い町の一角に、3.8平方キロを区切って“安全区”を設け、第三国人からなる国際安全委員会がここを管理していた。この“安全区”(難民区)に南京市民を全員を収容して保護に当たったのである。この国際委員会は、日本軍が入城した12月13日から翌年の2月9日までの間に、日本大使館および米・英・独大使館宛に、61通の文書を手交または発送している。

主として日本軍の非行や治安・食糧その他日本軍に対する要求を訴えたもので、実に巨細にわたって毎日のごとく記録している。

まぎれもなくこの61通の公文書は、同時資料であり、第一級史料といえよう。残念ながら日本外務省は終戦時これを焼却して現存しないが、この61通の文章は徐淑希博士の『南京安全区襠案』とマンチェスターガーディアンの特派員ティンパーリーの『戦争とは何か』の中に全文がおさめられており、東京裁判にも証拠書類として提出された。この全文の中に、3回にわたって、「安全区内の難民の総人口は20万人である。」と記述されている。米副領事のエスピーの本国への報告にも、またラーベ委員長のドイツ大使館への報告にも、「南京の人口は20万人」と報告されている。しかし、ドイツ・フランクフルター紙の特派員で陥落直前南京を脱出したリリー・アベック女史が「文芸春秋」(昭和13年・2)に『南京脱出記』を書いている。それによると、自分の脱出時には、「漸く、15万人を数ふる小都市に成り下がっていった」とある。また、米ライフ紙には「日本軍は15万人の南京市民が避難した安全区をちょっぴり可愛がった」と書いている

。さらに日本軍の捕虜となった張群思少佐は「南京衛戊軍の兵力数5万、非戦闘員10万」と述べており、同じく捕虜となり、のち汪兆銘政府の軍官学校長に就任した劉啓雄少将(当時雨花台陣地を守備した旅長)は、市民数「概ね20万」と言う。松井大将は『陣中日誌』の12月20日に「避難区ニ収容セラレアル支那人ハ概シテ細民層ニ属スルモノナルモ、其数十二万余ニ達シ」と記述している。以上の資料を総合してみると、当時の南京の人口は、12~13万から最高20万の間とみて間違いない。唐生智麾下の南京防衛軍は3.5万から5万であることは間違いなく(別項目参照)、目一杯多く見積もって、合わせて25万、少なく見積もって16~17万である。防衛軍と市民、一人残らず殺害しても16万ないし25万なのである。それがどうして30万なのか?幽霊でも殺さなければ30万虐殺にはならない。

そこで虐殺派は、何とか住民の人口を増やそうとする。洞富雄氏は「日本軍が南京攻撃が開始されたとき、城内に残留していた市民の数は25万ないし30万であったといわれている」「敗残兵の掃討が終わった後の南京には、20万人近い市民が居住していたものといわれる」「とすればその差10万ないし5万が被虐殺者ということになる」(N-179)。「いわれている」「いわれる」というだけで何の根拠もない。洞氏がただ想像し、憶測しているだけの話で、信憑性は全くない。洞氏同様、南京に30万、40万の大屠殺があったことを実証しなければならない南京市文史資料研究会編『証言・南京大屠殺』は、やはり南京の人口の水増しを図っている。

「われわれの研究によれば、難民区の人口は最も多い時で29万に達した。虐殺の末期、日寇が難民に難民区を離れるように強迫した時(日本側は)25万だと称していた。2ヶ月たらずの間に4万人が減ったのである。減少の原因はもちろん数多くあるが、重要な原因は、日寇が難民を大量に虐殺したことによるものであることは確かである。」(S-178ページ)

いったいこの29万人というのは、どこから持ってきたのか数字なのか?洞氏と同様、何の根拠もない。あったら教えて頂きたい。

東京裁判でロヴィン弁護士が「南京ニ於テ殺害サレタ数ハ30万トナッテ居リマスガ、私ノ承知シテ居ル範囲ニ於キマシテハ南京ノ人口ハ20万デアリマス」とズバリこの問題の本質を突く質問をした。するとウエッブ裁判長はあわてて、「今ハソレヲ持チ出ス時デハアリマセン」とこの発言を封じてしまった。(「速記録」58号21・8・29)。

かくして、ついに東京裁判においても、南京市民の人口問題にはふれることなく、ただ10万とか、20万とか、12万7000とか、その数値さえも定かでない殺害数字を並べた珍無類の判決だけが下された。以後、虐殺論者は、人口問題を敬遠するか、または洞氏のように単なる推測数字を並べて水増しをはかるかのいずれかである。

左図が、南京と日本の位置。

揚子江(長江)の流れに沿って位置しており、その下流には上海がある。上海からすぐの距離。

これが、当時の南京市及び南京城、城外の地図。

南京城は約20メートルもの高さの城壁に囲まれており城外からの侵入者を防ぐためにこの様な城壁を作られていた。

揚子江のすぐ横に位置し、しかもその周りには湖もあった。

難民区は、国際安全委員会の15人の第三国人達によって管理、統治された非武装地帯の避難民地区で、当時の南京戦に関係のない、一般人は12月1日にここへ集まるように馬南京市長によって布告された。

この中には大使館、大学、女子学院、などの重要な建築物があり。97年秋に講談社から発売された「南京の真実」の著者ジヨン・ラーベは国際委員会委員長で有った。

南京市長の馬超俊は、1937年12月1日(昭和12年)、市民に布告して、市民は食糧および身の回り品を持参して「安全区」(難民区のこと)に移住するよう命じ、当時設立した「南京安全区国際委員会」(以下「国際委員会」と略称)に、米3万担(3000トン)、麦1万担(1000トン)、金10万両を委託し、警察官450名を残して、市民の保護を依頼した。

国際委員会は、かつて上海戦のとき、仏人宣教師ジャキーノ神父が、日本軍の承認する「難民地区」を上海南市に設立して良民の保護に当たった先例にならい、南京市の西北方にあたる地区――南は漢中路、東北は中山北路を境とし、北は山西路、西は西康路に区切られた約3.8平方キロ(南京総面積の約8分の1)の地区を区切って「南京安全区」を設定(上の南京略図参照)し、ここに市民全員を収容してその保護にあたった。

「南京安全区国際委員会」とは何か、南京事件を解く重要なカギを握っているこの委員会について説明したい。

戦前から南京に在住していた第三国人は相当多数いたが、最後まで踏みとどまったのは40名前後(国際委員会の委員15名、新聞記者5名若干の公館員など20数名を残すほかは、12月7日の蒋介石脱出と前後して南京を退去している)で、そのうちの15名が委員会を編成し、前述の地域を区切って、ここを「安全区」と称し、馬南京市長の申し入れを受けて、南京市民の安全を守り、生活を保障するシステムをつくったのがこの委員会である。委員会の事務局は寧海路5号にあり、事務所開設は12月1日と記録されている。

委員長はドイツのシーメンス会社支店長ジョン・H・D・ラーベで、書記長は米人の金陵大学社会学教授ルイズ・S・C・スミス博士。

メンバーは、米人7名、英人4名、ドイツ人3名、デンマーク人1名の計15名である。(筆者〈注〉金陵大学は民国44年南京大学と改称した)

安全区国際委員会委員員名簿

| 氏名 |

国籍 |

職業 |

| 1、ジョン・H・D・ラーベ(委員長) |

ドイツ |

シーメンス会社 |

| 2、ルイス・S・C・スミス博士(書記長) |

アメリカ |

南京大教授 |

| 3、P・H・マンロフ |

イギリス |

アジア石油会社 |

| 4、ジョン・G・マギー牧師 |

アメリカ |

米教会伝道団 |

| 5、P・R・シールズ |

イギリス |

国際輸出会社 |

| 6、J・M・ハンセン |

デンマーク |

テキサス・オイル会社 |

| 7、G・シュルフェ・パンティン |

ドイツ |

新明貿易会社 |

| 8、アイヴァー・マッケイ |

イギリス |

バタフィールド・アンド・スウィア会社 |

| 9、J・V・ピッカリング |

アメリカ |

スタンダード・バキュウム・オイル会社 |

| 10、エグァード・スパーリング |

ドイツ |

上海保険会社 |

| 11、M・S・ベイツ博士 |

アメリカ |

南京大教授 |

| 12、W・P・ミルズ牧師 |

アメリカ |

北部長老伝道団 |

| 13、J・リーン |

イギリス |

アジア石油会社 |

| 14、C・S・トリマー博士 |

アメリカ |

大学病院医師 |

| 15、チャールス・リグス |

アメリカ |

南京大教授 |

ここで注意したいのは、この15名の第三国人はいずれも当時の日本の言葉で言う“敵性国人”である。つまり、日本軍を侵略軍と規定してこれを憎み、蒋介石政府=国民党政府に味方し、これを支援している国の人々であるということである。

ドイツが日独同盟で親日政策を執るようになったのは、1938年3月リッペントロップが外相に就任して以降のことでそれまでは米英と同様、日本を敵視し、蒋介石軍に武器援助と、軍事顧問団を送っていた。(その証拠に占領後の捕獲武器にシーメンスが売った、チェコ製のマシンガン、その他武器等々が映像に残っている)

さらに委員会は、YMCA会員や紅卍字会員を多数動員して、占領下の日本軍の非行調査にあたっている(別貢、「国際委員会の日軍犯罪統計」参照)。

国際委員会は安全区を非武装地帯にするよう日本側に申し入れた。最初日本側はこの安全区の設置に同意したが、防衛司令官唐生智が降伏を拒否したため、軍は上海市におけるジャキーノ・ゾーン(南市非武装地帯)のように、公式にはこれを非武装地帯とも中立地帯とも認めなかった。その回答は12月5日、米大使館を通じて行われた。

その理由は、

一、南京自体が一つの要塞と化しており、しかもこの地域はその中心地に当たるが、そこには何ら自然の障害物もなく、境界も判然としていない。

二、政府要人や高級軍人の官邸も多く、いかなる兵器や通信機器が隠匿されているやもはかり難い。(事実中国軍高級将校の中には、陥落直前まで安全区内に居住した者もいた(ラーベのドイツ総領事あて書簡)。

三、委員会自体が何ら実力を有せず、武装兵や便衣兵を拒絶するだけの厳正な中立態度を望むことは困難である(以上は日高参事官の東京裁判における口供書の要約)。

というものである。事実、予想通り、国際委員会は、便衣隊や敗残兵を全然チェックすることなく潜入せしめている(これがあとから問題になる)。

しかし、だからといって、日本軍はこの難民区を保護しなかったわけではない。占領と同時に歩哨を立て、各部隊には進入禁止区域と明示し、無用の者の出入りを禁止し、また松井軍司令官の命令により、砲・爆撃を厳にいましめ、戦禍の波及を防止した。

そのうえ、救恤品を支給するなど手厚く保護している。従ってこの地区には、爆撃も砲撃もなく、火災も一回も起きておらず、国際委員会は日本軍のこのような保護に謝意を表しているほどである。(詳細は「虐殺否定の15の論拠」の“第5の論拠「難民区は安泰、感謝の書簡」”を参照して欲しい)

蒋介石総統、宋美齢夫人、何応欽軍政部長、白崇禧参謀総長ら政府および軍首脳は、早くも12月7日に市民と防衛軍をおきざりにして南京を脱出し、漢口に遁走している。すなわち、12月7日の時点で蒋政権は南京を放棄したのである。

中国側の記録によると、「南京の守備は、この地を固守して援軍を待つものではなく、敵の消耗を増大することにあった。この点からみれば、堅固な要塞ではなく、また背後に河川(揚子江)を控えて部署上適切でなかった」(『抗日戦史』)とある。

これからみると、南京を死守するための徹底抗戦ではなく、日本軍にできるだけ消耗を与えて、自軍本隊の退却を有利に導くための作戦であったようである。それには、敵の進軍を阻止し、守備軍が撤退容易な地形でなければならぬ。撤退時期の選定や、敵との離脱要領がなかなかむづかしく、一歩あやまれば離脱が困難になり、過早に撤退すれば敵に与える消耗がす少なくなる。

戦史は、このような作戦は、地の利を得、精鋭軍を率いるよほどの名将でなければ成功しないことを教えている。

南京は背後に揚子江を控えて、撤退は容易ではない、雨花台、紫金山の守備は軍官学校の教導総隊の精鋭があたったが、守備軍の大部分は地の利にうとい広東、広西、湖南出身の軍隊であった。参謀総長の白崇禧やドイツの軍事顧問団は、南京防衛戦に反対したといわれる。

防衛司令長官唐生智は、日本軍による完全な包囲下にあって、なおかつ松井軍司令官の降伏勧告を拒否した。

12月7日、蒋介石総統ら政府、軍の高官が南京を脱出した時点から、南京はパニック状態に陥った。富裕階級や高級官僚は持てるだけの荷物と現金をもって、南京を脱出し、続いて、司法院も行政府も立法府の官吏も、およそ役人という役人は政府要人のあとを追って南京を脱出した。地方公務員も同様である。教師、警察官、郵便局員、電話、電信、水道局の工員に至るまで、われ先にと南京脱出をはかり、南京は文字通り、無政府状態におかれた。

前記したように警察官450名が国際委員会の管轄下に残ったのみで、官公吏全員南京から姿を消してしまったのである。

10日~12日には電話は不通になり、水道はとまり、電気もつかなくなった、しかも警察も裁判所もなくなったのであるから、完全な無政府状態である。掠奪、強盗勝手しだいと言った、暗黒の都市になった。

日本軍が入城したとき、治安その他について交渉しようにもその相手もなく、責任者もおらず、書類さえなく、あるのはただ放火、掠奪のあとの文字通りの廃墟の都市であった。こうした時の徹底した掠奪ぶりは、戦国時代この方、歴世中国兵の常習である。

松井軍司令官は、12月9日、空から唐生智軍に対して降伏勧告文を散布した。

歴史にはIFは許されないといわれるが、もし唐生智将軍がシンガポールのパーシバル中将のように、あるいは江戸開け渡しの勝海舟のように、南京をオープンシティにしたならば、このような混乱と悲惨は起こらなかったはずである。

降伏勧告文は次の通り(日本文訳)。

日軍百万既に江南を席巻せり。南京城は将に包囲の中にあり。戦局大勢見れば今後の交戦は只百害あって一利なし。

惟ふに江寧の地は中国の旧都にして民国の首都なり。明の孝陵、中山陵等古跡名所蝟集(いしふ)し、宛然(さながら)東亜文化の精髄の感あり。日本軍は抵抗者に対しては極めて峻烈にして寛恕せざるも、無この民衆および敵意なき中国軍隊に対しては寛大をもってこれを冒さず、東亜文化に至りてはこれを保護保存するの熱意あり。

しかし貴軍にして交戦を継続するならば、南京は勢ひ必ずや戦禍を免れ難し。しかして千載の文化を灰燼に帰し、十年の経営は全く泡沫とならん。

依って本司令官は日本軍を代表して貴軍に勧告す。即ち南京城を平和裡に開放し、しかして左記の処置に出でよ。

大日本陸軍総司令官 松井石根

本勧告に対する回答は十二月十日正午中山路句容道上の歩哨線において受領すべし。もしも貴軍が司令官を代表する責任者を派遣するときは、該処において本司令官代表者との間に南京城接収に関する必要の協定を遂ぐるの準備あり。若しも該指定時間内に何等の回答に接し得ざれば、日本軍はやむを得ず南京城攻略を開始せん。

武藤参謀副長(東京裁判で絞首刑)公平高級参謀、中山情報参謀、岡田通訳官の四人は、蘇州の軍司令部を午前3時に出発し、深夜の句容街道を中山門外に向い、午前11時40分ころ目的地に到着、かたずをのんで敵軍使の来るのを待った。12時が5分過ぎても、10分過ぎても、ついに中国側軍使は姿を見せなかった。

結果的には、徹底抗戦を叫びながら、唐生智は整然たる撤退作戦の指導もできず、敗残兵を城内に残したまま、12日夕刻、「各隊各個に包囲を突破して、目的地に集結せよ」と命じて、自分ひとり、ひそかに揚子江北岸に遁走したのである。その無責任と劣悪な統制能力が糾弾され、唐生智は12月18日軍法会議にかけられ、19日銃殺刑に処せられたと伝えられる(「朝日新聞」12月20日)。

これに対して、降伏勧告文を漢訳し、当日中山門外で待機した岡田通訳官は、この時の中国側の態度について次のように慨嘆する。

「ただね、何故、降伏勧告した時、中国軍はそれを受け入れなかったのですか。もう負けははっきりしています。あとは降伏するだけです。国家全体の降伏ではありませんし、南京だけ降伏していい訳です。日露戦争の時旅順攻略でステッセルが乃木大将に降伏してますね、あれと同じです。旅順陥落で日露戦争は終わった訳ではなく、その後も続きます。南京の場合も、南京の一局面だけ降伏してもいいわけですよ。

私は正直いって、中国びいきです。満州国をつくったのも賛成じゃない。日支事変も日本がやり過ぎたところがあると思っています。しかし、南京の降伏拒否は中国が悪い。しかも、結局、最高司令官の唐生智は逃げますからね。あれは中国の悪いところで、義和団の時も同じで、清の責任者は最後になると逃げています。会社がつぶれる時と同じで、責任者がいなければ会社は混乱して、社員は物を持って逃げますよ。

降伏拒否がなければ捕虜の問題もなかったと思います。国際法上、とよくいいますが、国際法上からいえば中国のやり方はまずいと思います」(「正論」61・6月号・阿羅健一著『日本人の見た南京陥落』より)。

まさしく岡田氏のいうとおりである。20万ちかい市民をおきざりにして、平和的交渉に応ずることなく、蒋介石総統ら政府も軍首脳部も全員逃亡し、馬市長も逃げだし、最後に残った唐将軍も降伏を拒否して遁走してしまったのである。市街は掠奪勝手次第の大混乱におちいったのは当然である。

統率者を失い、地の利にうとい敗残の将兵たちがパニックに陥り、崩壊していった。

NYタイムズのダーディン記者の言う通り、南京事件の責任の大半は、このような無責任極まる蒋・唐・馬ら中国側指導者にあるといっても過言ではない。かれはそのレポートの中でこう慨嘆している。

「確かに、蒋将軍はあのような大混乱の起こるのを許すべきではなかった。確かに唐将軍も自分が最後までやり通すことができず、とどのつまりは不首尾に終わった。犠牲の道にふみ出したことは強く非難さるべきである。

唐は、その日いくつかの小部隊の援護で、日本軍が市内深く侵入するのを支えながら、総退却の配置をすることによって、状況を救う何らかの努力をしてもよかったのだ。そんなことが行われた様子もなく、いずれにせよ状況は改善されなかった。唐は自分の幕僚の多くのメンバーにさえも知らせず、指揮官なしに軍を置き去りにしたことは、全面的破壊の合図となった」(AⅡ295ページ)。

中共政府は、のちにこのような国府要人らの南京《逃亡》を「冷静さを失い、理性を失い、人心を動揺させ、外国人の嘲笑をあびる失態を演じた」と酷評している。当然の評価というべきであろう。

さらにダーディン記者は、断末魔の南京とその周辺における“焼き払いの狂宴”を次のようにレポートしている。

「日本軍が句容をこえて(12月7日)、進撃しはじめたことが中国軍による焼き払いの狂宴の合図となったが、これは明らかに城壁周辺で抵抗するために土壇場の準備を行っているものであった。中国の「ウエストポイント」である湯山には、砲兵学校と歩兵学校、それに蒋将軍の夏期臨時司令部が置かれているが、そこから南京へ向けて15マイルにわたる農村地区では、ほとんどすべての建物に火がつけられた。村ぐるみ焼き払われたのである。中山陵園内の兵舎・邸宅や、近代化学戦学校、農業研究実験室、警察学校、その他多数の施設が灰塵に帰した。火の手は南門周辺地区と下関(シャーカン)にも向けられたが、これらの地区はそれ自体小さな市をなしているのである。

中国軍による焼き払いによる物質的損害を計算すれば、優に2000万ドルから3000万ドルにのぼった。これは、南京攻略に先立って何ヶ月間も行われた日本軍の空襲による損害よりも大きいが、おそらく実際の包囲期間中における日本軍の爆撃によって、また占領後の日本軍部隊によって生じた損害に等しいであろう。

中国軍部は、南京市周辺全域の焼き払いを軍事上の必要からだ、といつも説明してきた。城壁周辺での決戦で日本軍が利用できそうなあらゆる障害物、あらゆる隠れ家、あらゆる施設を破壊することが必要だというのだ。この目的のために、建物ばかりでなく、樹木・竹やぶ・茂みなどもすっかり焼き払われた。

「中立国の観察者の信じるところでは、この焼き払いもまた、かなりの程度は中国人の“もったいぶったジェスチュア”であって、怒りと欲求不満のはけ口であった。それは、中国軍が失えば日本軍が使用するかもしれないものはすべて破壊したいという欲望の表れであり、極端な《焦土化》政策の表れであって、日本軍が占領する中国の各地方を、征服者には何の役に立たない焦土にしておこうというのであった・・・・」(AⅡ287ページ)。

金陵大学のベイツ教授はこう述べている。

「南京の城壁に直接に接する市街地と南京の東南京郊外ぞいの町村の焼き払いは、中国軍が軍事上の措置としておこなったものである。それが適切であったかなかったかわれわれの決定しうることではない」(AⅡ212ページ)。

南京陥落を前にして、中国軍が戦術として用いた「空室清野作戦」、すなわち公共建築物や公邸、私邸などの焼き払いの狂宴がいかにものすごいものであったか、この一文でも理解できよう。「南京攻略に先だって何ヶ月間も行われた日本軍の空襲による損害」よりもさらに甚大な破壊と、放火と掠奪が行われたというのである。しかも、東京裁判ではこれらの焼き払いと掠奪の狂宴は、すべて日本軍の仕業に置き換えられ、《南京における日本軍の暴虐事件》として告発されているのである。

今の中国共産党軍とはちがって、昔のシナには「良鉄は釘にならず、良民は兵にならず」ということわざがある。つまり間違っても兵士にはなるな、兵士になるようなものはろくでなしだ、真面目な人間は決して兵士にはならない、という意味である。古来中国では兵士は良民の間に蛇蝎のごとく嫌われたのである。

なぜかというと、戦争に勝てば勝ったで、負ければ負けたで、「掠奪」するからである。古来中国においては、戦争と掠奪はつきものであり、掠奪が麾下将兵の報酬であり、役得であった。また、それによって徴兵したことが史実に出ている。

司馬遼太郎氏の『項羽と劉邦』にこんな話がある。

劉邦軍は、士卒の士気の点で項羽軍に劣っていた。(中略)それは劉邦から軍政面を一任されている粛何がきわめて厳格で、占領地で掠奪することを禁じていたからである。歴世、この大陸にあっては、兵士と盗賊との区別がつきがたく、戦って勝てば掠奪し、掠奪を期待することで士気も上がるという習性があったが、粛何はこれをきらった。(上掲書(上)273ページ)

つまり、兵士と掠奪の関係は『三国志』時代から、歴世、この国の習性なのである。

犬飼總一郎氏(第16師団通信班長・陸軍中尉)は、南京に向かう追撃戦で、自分は常に第一線にあって、10月25日の無錫、29日の常州に一番乗りを果たしたが、無錫も常州も中国兵による掠奪の跡歴然たるものをこの目で見た。いかにそれがもの凄いものか、全く想像外であった、と語っている(筆者への書簡)。

また、第19旅団長草場辰巳少将は、北支作戦の時、隆平県城の城壁の上から、10月13日未明、はからずも敗残兵による掠奪の場面を見たと言っている。すなわち「隆平県城になだれこんだ敗残兵は、まず住民から衣類を奪って便衣となり、次に食糧を奪い、財宝を奪い、明け方を待って逃げ出す算段で、城壁がすでに日本軍によって占領されているのも知らず、城内は敗残兵による掠奪、暴行殺傷等で阿鼻叫喚のちまたと化し、日本兵はただしばし呆気にとられて、この地獄図を城壁から眺めていた」というのである。

前述のダーディン記者も、南京における中国軍の掠奪について次のように述べている。

「土曜日(11日)には、中国軍による市内の商店に対する掠奪が拡がっていた。住宅には手を触れていなかったし、建物に入るために必要な限りの破壊にとどまっていた。掠奪の目的が食糧と補給物資の獲得にあることは明らかであった。南京の商店は安全区以外では経営者が逃げてしまっていたが、食糧は相当に貯蔵してあった」

「(12日)夕方には退却する中国軍は暴徒と化していた。中国軍は完全に潰滅した。中国軍部隊は指揮官もなく、何が起こったか知らなかったが、ただわかっているのは、戦いが終わり、何とか生きのびねばならぬということだった」(AⅡ290ページ)

南京に残留していた某第三国人の日記を「東京日々新聞」(現毎日新聞)が掲載しているが、それにはこう書いてある。

「12月12日、敗残兵の放火、掠奪なさざるはなく恐怖におちいる」(12・12・20)。

岡田通訳官は、掠奪について次のように証言している。

「城内の店は空き家になっていまして、中国兵が逃げるとき掠奪したのか、日本兵が入ってから掠奪したのか、掠奪の跡がありました。日本兵は食べ物は掠奪したと思いますが、その他は中国兵がやったようです。

昭和13年3月に維新政府が出来ると、私も南京に行きましたが、泥棒市にはたくさんの豪華なジュウタンや骨董品があり、これらは、その時掠奪したものだと思います。この時私も居を構えるためジュウタンを買いました」(「正論」〈61・6〉阿羅健一著『日本人の見た南京陥落』)。

筆者も13年8月南京に行き、この泥棒市の盛況?を見ている。男女の衣類から靴、食器類、缶詰やワイン類はもとより豪華なシャンデリアやピアノまで、延々と、鼓楼から北西一帯に泥棒市がひろがり、ここのみ異様な雰囲気であったことを覚えている。

読者に銘記していただきたいことは“焼き払いの狂宴”にしても、このような中国人や中国軍による“掠奪”にしても、戦後はすべて日本軍のしわざにおきかえられていることである。勝者が敗者をさばいた東京裁判が、牽強付会に悪事を何もかも日本軍の仕業とし、えん罪を負わされたのはやむを得なかったかも知れない。だが残念なことは、心ない日本の学者やマスメディアが、いまだに東京裁判史観の呪縛にとらわれて、中国軍は善であり、日本軍のみが悪であった

支那事変で日本軍をもっとも悩ましたのは、前記の“清野作戦”と“便衣隊作戦”である。便衣隊作戦というのは、正規の軍服を着用した兵隊が時と場合によって百姓服や常民服に着替えて、敵の油断をみはからい、隠し持った武器で敵を奇襲する戦術のことである。なかには最初から常民服で、いわゆるゲリラ戦をやる者もいる。当時中国の排日、抗日教育は徹底しており、婦人や子供までが、夜間信号筒をあげて日本軍の所在を知らせたり、老婆が買い物かごの中に手榴弾を秘匿して運搬したり、百姓姿の便衣兵に夜襲されたり・・・・、このため日本軍は多くの思わぬ犠牲を強いられた。

わが軍がいかに便衣兵に悩まされたかについて、松井軍司令官は『支那事変日誌抜粋』の中で次のように述べている。(本文カタカナ)。

「敗走せる支那兵がその武器を棄て所謂「便衣兵」となり、執拗なる抵抗を試むるもの尠からざりし為め、我軍の之に対する軍民の別を明らかにすること難く、自然一般良民に累を及ぼすもの尠からざりしを認む。」(田中正明著『松井石根大将の陣中日誌』71ページ)。

なお、松井大将は宣誓口述書の中でも次のように述べている。

「支那軍は退却に際しては所謂「清野戦術」を採り、所在の重要交通機関及び建築物の破壊焼却を行わしめたるのみならず、一部将校は所謂「便衣兵」となり、軍服を脱ぎ、平衣を纏ふて残留し、我が将兵を狙撃し、我軍の背後を脅かすもの少なからかず、付近の人民も亦あるいは電線を切断し、あるいは烽火を上ぐる等、直接間接に支那軍の戦闘に協力し、我軍に幾多の危難を与へたり。」(前掲書207ページ)。

いうまでなくこのような便衣兵は、陸戦法規の違反である。日本軍はしばしばこの違反行為にたいし警告を発したが、馬耳東風で、中国軍は一向に改めようとしない。このような便衣隊戦術は、常民と兵隊との区別がつかないため、自然罪もない常民に戦禍が及ぶことは目に見えており、そのため陸戦法規はこれを厳禁しているのである。

中学・高校の歴史教科書には「武器をすてた兵を殺害した」といって、いかにも人道にもおとる行為のごとく記述しているが、武器を捨て、常民姿になったからといって、それで無罪放免かというと、戦争とはそんな甘いものではない。今の今まで戦っていた便衣兵が、武器を捨てたからといって、捕虜のあつかいを受け、命は助かるかというと、そうはいかない。

戦時国際法によると、便衣兵は交戦資格を有しないものとされている。交戦資格を有するものは、原則として、正規の軍人ならびに正規の軍人の指揮する軍艦又は軍用機となっている。

「1907年の陸戦法規によると、(民兵または義勇兵でも)次の条件をそなえる場合のみ、交戦資格を有するものとしている。

(1)部下のために責任を負う統率者(指揮官)があること。(2)遠方から認識することのできる固有の特殊標章を有すること。(3)公然と兵器を携行していること。(4)戦争の法規および慣例に従って行動していること」―――こうした条件からいっても、便衣兵または便衣隊は「交戦資格」を有するものではない。「交戦資格を有しないものが軍事行動に従事する場合には、敵に捕らえられた際、捕虜としての待遇は与えられず、戦時重犯罪人としての処罰を受けなければいけない」(以上は田畑茂二郎著『新訂国際法』(下)203ページより)。

さらに、我が国の国際法の権威である信夫淳平博士は次のごとく述べている。

「非交戦者の行為としては、その資格なきになおかつ敵対行為を敢てするが如き、いづれも戦時重罪犯の下に、死刑、もしくは死刑に近き重罪に処せらるるのが戦時公法の認むる一般の慣例である」(信夫淳平著『上海戦と国際法』125ページ)。

「便衣隊」を論ずる場合、我々はまずこのような戦時国際法の概念を頭に入れておく必要がある。

われわれはフランスのレジスタンス運動者がドイツのゲシュタポに発見され次第、裁判もかけないでその場で処刑される場面をいくどもニュース映画で見ている。

南京虐殺のデマゴギーの一つに難民区からの便衣隊の摘出問題がある。そもそもこのような問題が生起したのは、便衣戦術をとった当時の国民党軍と、難民区を管理した国際委員会の責任であって、上海の南市における難民区(ジャキーノ・ゾーン)のように、管理者が厳然と、兵器を取り上げ、常民と区別して名簿を作成するなり、あるいは一所に拘置しておけば問題はなかったのである。

南京陥落寸前、中国軍が便衣に着替えて、難民区に潜入するさまをダーディン記者は次のように報道している。

「日曜日(12月12日)の正午(中略)、侵略軍(日本軍)が西門(水西門)付近から城壁をよじのぼると(筆者〈注〉第6師団三明部隊の一番乗り)、中国軍の崩壊が始まった。第八八師の新兵がまず逃走し、たちまち他の者がそれに続いた。夕方までには大軍が下関(シャーカン)の方へあふれ出たが、下関門(把江門)はまだ中国軍の手中にあった(筆者〈注〉このとき把江門でパニック状態が起き、人なだれとなって多くの中国人が死傷している)。

将校たちは(この)状況に対処することもしなかった。一部隊は銃を捨て、軍服を脱ぎ、便衣を身につけた。記者が12日の夕方、市内を車で回ったところ、一部隊全員が軍服を脱ぐのを目撃したが、それは滑稽と言ってもよいほどの光景であった。多くの兵士は下関(シャーカン)へ向かって進む途中で軍服を脱いだ。小路に入り込んで便衣に着替えてくる者もあった。中には素っ裸となって一般市民の衣服をはぎとっている兵士もいた・・・・」(AⅡ282ページ)

「日曜日の夕方には中国軍は安全区全体にひろがり、多数の者が、一般市民から便衣を盗んだり、頼んでゆずってもらったりした。“一般人”が一人もいない時は、それでも兵士達は軍服を脱いで下着一枚になっていた。

軍服とともに武器も遺棄されて、街は小銃・手榴弾・剣・背のう・軍服・軍靴・ヘルメットでうずまるほどであった。下関付近で遺棄された軍装品の量はおびただしいものだった。交通部の前から2ブロック先までは、トラック・砲・バス・指揮官乗用車・荷馬車・機関銃・小火器がゴミ捨て場のように積み重ねてあった。」

「日曜日(13日)いっぱい、中国軍部隊の一部は市内の東部および西北地区で日本軍と戦闘を続けた。しかし袋のネズミとなった中国軍の大部分はもう闘う気力もなかった。何千という兵士が外国人の安全区委員会に出頭し、武器を捨てた。委員会はその時は日本軍が捕虜を寛大に扱うだろうと思ったので、降伏してくるものを受け入れるほかなかった。中国軍の多くの集団が個々の外国人に身をまかせ、子供のように庇護をもとめた。」(AⅡ290~1ページ)。

米南京副領事館エスピー氏は本国政府に次のように報告している。

「・・・・市民の大部分は南京国際委員会の計画設定するいわゆる『安全地帯』に避難しおり、相当数の支那兵を巧みに捕捉するはずなりしが比較的少数なりしなり、実際に残留せる支那兵の数は不明なれども、数千の者はその軍服を脱ぎ捨て常民の服を着て、常民に混り市内のどこか都合良き処に隠れたるに相違なきなり」。

また氏の東京裁判への提出書類は次の通りである。

「・・・・ここに一言注意しおかざるべからざるは、支那兵自身、日本軍入城前に掠奪を行いおれることなり。最後の数日間は疑なく彼らにより人および財産に対する暴行・掠奪が行われたるなり。支那兵が彼らの軍服を脱ぎ常民服に着替える大急ぎの処置の中には、種々の事件を生じ、その中には着物を剥ぎ取るための殺人をも行いしなるべし。

また退却する軍人及び常民にても、計画的ならざる掠奪をなせしこと明らかなり。すべての公の施設の機能停止による市役所の完全なる逼塞(ひっそく)と支那人と大部分の支那住民の退却とにより市に発生したる完全なる混乱と無秩序とは、市をいかなる不法行為をも行い得らるる場所となし終われるなり。

これがため残留せる住民には、日本人来たれば待望の秩序と統制との回復あるべしとの意味にて、日本人を歓迎する気分さえもありたることは想像せらるるところなり。」(法廷証第328号=検察番号1906号中の一部を弁護人が朗読したもの=速記録210号)

私が前に述べたるごとく、また米副領事の報告ごとく、数千の敗残兵が安全区内に遁入し、身を隠したが、日本軍がこれを14日と16日の2回にわたって摘出し処断している。本格的に便衣兵の摘出をはじめたのは、12月24日以降のことである。この時は憲兵が、治安維持会の中国人立ち会いのもとに行われ、約2千人が摘出された。が、この約2千人はすべて外交部に送られ捕虜としての待遇をうけている(佐々木到一少将回顧録)。この便衣兵摘出事件が、安全区における最大のトラブルであったといってよかろう。

「東京日々新聞」は、12月20日の夕刊に、〔18日志村特派員発〕として、戦前から南京にとどまっていた某外国人(特に匿名)の日誌を抜粋して、外人の見た戦慄の南京最後の模様を報道している。

それによると、7日早朝、蒋委員長が飛行機で南京を脱出したが、「この蒋委員長の都落ちが伝わるや、全市民は家財を抱えて難民区へなだれ込んだ」とある。つまり市民は一人残らず難民区へ逃避したとみてよかろう。また8日には「馬南京市長らもまた市民を置き去りにして逃げだし、郊外の支那軍は民家に火を放ち、南京付近は四方に炎々たる火焔起こり、市内また火災あり、逃げ迷ふ市民の姿はこの世のものとは思われぬ」と記述している。支那兵特有の敗走時の掠奪はそのころ極限に達したことは容易に想像できる。

私がさきに述べたように、電信、電話はもとより、電気も水道も途絶え、市内が掠奪・放火の無政府状態に陥ったのはこの頃からである。日誌にはこうある。

「12日、城外の支那軍総崩れとなり、87師、88師、教導総隊は、学生抗日軍を残して市内に雪崩れ込み、唐生智は激怒して彼が指揮する36師に命じ、これら敗残兵を片っ端から銃殺するも、大勢如何ともする能はず、唐生智もまた憲兵と共に夜8時ころ何処ともなく落ちのぶ。敗残兵の放火、掠奪なさざるはなく、恐怖に陥る。電灯は消え、月光淡く、この世の末すと疑はる。電話全く不通となる・・・・」(「東京日々新聞」12・20)

これを裏付けるように、南京に入城した日本兵は正規兵が便衣に着替えるため脱ぎ捨てた軍衣袴や軍靴、軍帽、兵器類等のおびただしい散乱を見ている。

16日午後、中山門から郵便車で入城した佐々木元勝氏は、城内で見た情景を次のように述べている。

「本通り、軍政部から海軍部にかけ数町の間は、真に驚くべき阿鼻叫喚の跡と思われる。死体はすでに片ずけられたのか少ないが、小銃や鉄兜や衣服が狼藉を極め、ここで一、二万の支那兵が掃射されたかと思われるばかりである。これは支那兵が軍服を脱ぎ捨て、便衣に着替えたものらしくあった」(佐々木元勝著『野戦郵便旗』216ページ)。

軍司令部付岡田尚通訳官は、13日、入城時の南京城内の様子を次のごとく語る。

「市内じゅう軍服、ゲートル、帽子が散乱していました。これはすごい数で一番目に付きました。中国兵が軍服を脱いで市民に紛れ込んだのです。中国兵にしてみれば、軍服を着ていると日本軍にやられますから当然とおもいます」

松井大将は『陣中日誌』の中で「難民区に遁入せる便衣兵数千・・・・・・」と述べている。

とにかくこの数千とみられる便衣兵を、国際委員会は何らのチェック手段も取らず、無条件で潜入せしめたのである。

上海戦での戦闘は、日中双方とも死闘に次ぐ死闘で、多くの戦死傷者を出したが、中国の場合その負傷者は、主として南京および蕪湖方面に後送された。その南京に後送された傷病者の数はいったいどの位になるかについて、畝本正巳氏は『証言による「南京戦史」』の中で次のようにくわしく述べている。

〈11月25日の中支那方面軍特務部長の中央に対する報告によると、『上海の支那軍83個師団のうち、その半数は損耗しており、その実戦力は約40万内外』といわれる。上海の激戦地に逐次増援して83個師団の大兵力となった中国軍は、約4ヶ月間に累計10万人の死傷者を出したことになる。これらの死者は現地において処置され、負傷者は逐次後送されたのであろうが、後送された負傷兵の数はどのくらいになるであろうか。「当時における日本軍の戦死者と負傷者の比率からみて、少なくとも15万以上の負傷者が南京に後送された計算になり、3ヶ月に及んでいるので、1ヶ月5万人、1日平均1700人が連日南京に後送されたことになる〉

これらの負傷者は、一時南京にとどまり、逐次重傷者は船で漢口へ、あるいは陸路江北に移送されたものと思われる。しかし南京の病院で陣没して城内の墓地に埋葬されたものも相当数あるはずと推測している。

なお、第16師団参謀長中沢三夫大佐は次のように述べている。

「南京は11月下旬より、遠く南方戦線の戦死傷者の収容所となり、移転せる政府機関、個人の私邸まで強制的に病室に充てられ、全市医薬の香が、びまんしたる状態なり。これに生ぜし死者もまたすくなからず」

全市に医薬の香りがびまんしたという表現は、前述の「東京日々新聞(現毎日新聞)」がスクープした某外人の日記の中にも「25日(11月)戦死傷者の南京後送で、移転後の政府機関はもちろん、私人の邸宅まで強制的に病室にあてられ、全市医薬の香りがびまんし、軍人の町と一変した・・・・」、とおり、すでに11月25日ころから南京全市が兵站病院の観を呈した様子がうかがえるのである。

中沢参謀はさらにこう言っている。

「入城時、外交部の建物は、大兵站(へいたん)病院開設せられあり、難民とともに外人の指導下にありて、数千を算する多数の患者を擁(よう)し、重傷者多し。日々、3、40名落命しつつありたり。

これらの処理を、運搬具乏しき当時如何にせしや疑問にして、付近に埋葬せられたること確実なり」(東京裁判に提出された紅卍字会の埋葬死体の中には、当然これらの死体が相当数あったはず)。

もし1日平均3、40名死亡したとすれば、その他、鉄道部、軍政部門の傷兵医院、中央医院などの兵站病院を合計すれば、平均1日100名内外の死亡者を生じたものと考えられる。

上海の激戦は8月下旬以来約3ヶ月間続いたから、上記の計算を準用すると、約9000人が南京において陣没したものと推測される。

なお南京戦における中国軍の戦死者の数をダーディン記者は3万3000と推測している―――これらも紅卍字会によって埋葬されたわけだが、これらの城内墓地の埋葬死体数を、すべて日本軍による《虐殺死体数》であると東京裁判では判決しており、中国側も、日本の虐殺派の人々もそのように主張している。しかしこれはとんでもない錯誤であり、虐殺数を増すための作為的な虚構であるといわなければならない。

以上が陥落直前までの南京の実情である。いわば断末魔の南京の姿であって、南京事件はこのような状況の中に日本軍が突入したことをまず念頭におく必要があろう。

くりかえすがようであるが、南京の掠奪と放火および若干の殺害は、すでに日本軍占領以前の時期、完全アナーキーの状態の中で、実在していたのである。しかも埋葬された死体数イコール日本軍による虐殺数として計算するがごとき、悪意に満ちた、作為的レポートを、われわれは鵜呑みにする訳にはいかないことを明記しておきたい。

日本軍の編成

まず、南京攻略戦を行った日本軍は、松井石根(まついいわね)陸軍大将を軍司令官とする中支那方面軍であるが、その麾下に上海派遣軍と第10軍があった。次の通りである。

▽上海派遣軍(軍司令官 朝香宮中将)

第16師団(京都)、第9師団(金沢)、第11師団 天谷支隊(善通寺)、第13師団(高田)山田支隊、第3師団(名古屋)の一部、 第101師団(東京)の一部

▽第10軍(軍司令官 柳川中将)

第6師団(熊本)、第114師団(宇都宮)、第18師団の一部(国崎支隊)

総兵力は約10万と号していたが、上海戦での消耗はげしく、実際に南京戦に参加した兵力は7~8万程度とみられている。(詳細については『南京事件の総括 虐殺否定の15の論拠』謙光社 田中正明著を参考にしていただきたい。)

中国軍の編成

これに対し南京防衛軍の兵力配備=戦闘序列は次の通りである(張其的、魏汝霖編著『抗日戦史』中華民国国防研究院出版による)。

| 司令官 唐生智 |

第72軍 孫元良(88師) |

| 副長官 羅卓英、劉 興 |

第78軍 宋希謙(36師) |

| 第2軍団 徐源泉(41師、48師) |

教導総隊 桂永清 |

| 第66軍 葉 肇(159師,160師) |

第103師 何知重、第112師、霍守義 |

| 第74軍 兪済時(51師,58師) |

江寧要塞司令 陌百昌 |

| 第83軍 鄧竜光(154師,156師) |

憲兵部隊(両団)齏山令 |

| 第71軍 王敬玖(87師) |

その他砲兵、通信部隊 |

■ 兵 力 配 備

| 水西門、中華門、武定門、雨花台-88師 |

| 玄武門、紅山、幕府山、把江門-36師(幕府山要塞と協同作戦を行う) |

| 光華門、中山門、太平門、天保城-教導総隊(一部をもって烏龍山要塞を守備する) |

| 定准門、漢中門、清涼山-憲兵主力 |

| 外郭地帯(板橋鎮、淳化鎮、湯山、竜漂の概説陣地)-第2軍団、第74軍、第83軍(6個師) |

| 増援部隊-66軍、71軍、74軍、83軍、103師、112師 |

兵力配備は上図の通りである。(『抗日戦史』54ページ)。

当時日本軍は中国の首都防衛軍を10万と見ていた。それは前記の戦闘序列に名を連ねた兵団番号によるが、南京陥落時の城内の兵力はその半数以下とみるのが妥当のようである。

ニューヨーク・タイムズのダーディン記者は、次のように述べている。

「南京包囲の日本軍に対抗したのは、広東軍数個師団、江西軍2、3個師団、若干の湖南軍、さらに城内では第36師、第88師およびいわゆる南京師団であった。広東軍部隊は、上海付近から日本軍の前面を退却する間、何週間も日本軍の砲撃にさらされていた。

かつて蒋介石総統の精鋭軍であった第36師と第88師は、上海付近で大損害を蒙っていた。これらの師団は南京に退却して新兵を補充した。蘇州と句容の間で日本軍の進攻に第一線に立って抵抗してきた四川軍の大部分は蕪湖からは揚子江を渡河してしまい、南京の戦闘には加わらなかった。

南京市内外の中国軍の戦力がどれほどであったか正確にあげるのは難しい。ある観察者たちの推定では、南京攻防戦には16個師団が参加したという。この数字は正確と見なされる。中国軍の師団は平時においてさえも、平均してわずか5000名編成にしかすぎない。南京を防衛して痛撃を蒙った大師団は、少なくとも場合によってはそれぞれ2000~3000名編成であったこともあり得る。約5万人の軍が南京防衛戦に参加し、袋のネズミとなったといっても間違いない。」(AⅡ286~7貢)

そのほか、在南京米大使館アリソン三等書記官から在漢口ジョンソン大使あてに送付した南京米副領事ジェームス・エスピーの報告書には「町(南京)は5万を越えざる兵数にて守らるることとなり居れり。実際僅かに唯の5万に過ぎざるなり」とある(「速記録」58号21・8・29)。

また、東京裁判の判決文の中にも「中国軍はこの市を防衛するために、約5万の兵を残して撤退した」「残留軍5万の大部分は・・・・」とあり、中国の南京守備兵力5万と判定して議論を進めている。

また「南京安全区国際委員会」の日本大使館への公文書の中にも「南京衛戌軍五万」と記載されており、昭和12年12月13日の南京陥落時における唐生智麾下(きか)の兵力はおおむね5万とみられていた。

しかし、歩兵第19旅団司令部の通信班長犬飼總一郎氏は、紫金山で戦闘した体験と、戦後の中国側の資料その他から推理して「陥落当時の城内の兵力は、「せいぜい3万ていど」という見方をしている。

これを裏付けるように、最近秦郁彦が台湾で取材したところによると、中華民国の関係者は、城内兵力3.5万と計算している。要するに3.5万から多く見積もっても5万である。

なお唐生智は11月28日、外人記者会見で、中国軍は訓練も足りず、規律も良くないので、不祥事が起こるかもしれない、無用の外人は退去されたいと警告している。部下が何をしでかすかわからん、責任は持てないから退去せよというのである。

このため、前述の「安全区国際委員会」の委員15名、新聞記者5名、若干の公館員等20数名を残す他は、12月7日の蒋介石脱出と前後して南京を退去している。

これらの証拠が示す通り、当時の南京には市民が最大20万、国民党(現台湾政府)兵士が、3.5万から5万人いた。現在の中国共産党にどうして兵力の数が解るのか理解に苦しむ。当時中共は中国大陸はるか奥地の延安にいたはずなのだ!

もし、資料を台湾政府に譲ってもらったとすればこの数が必ず出るはずである。